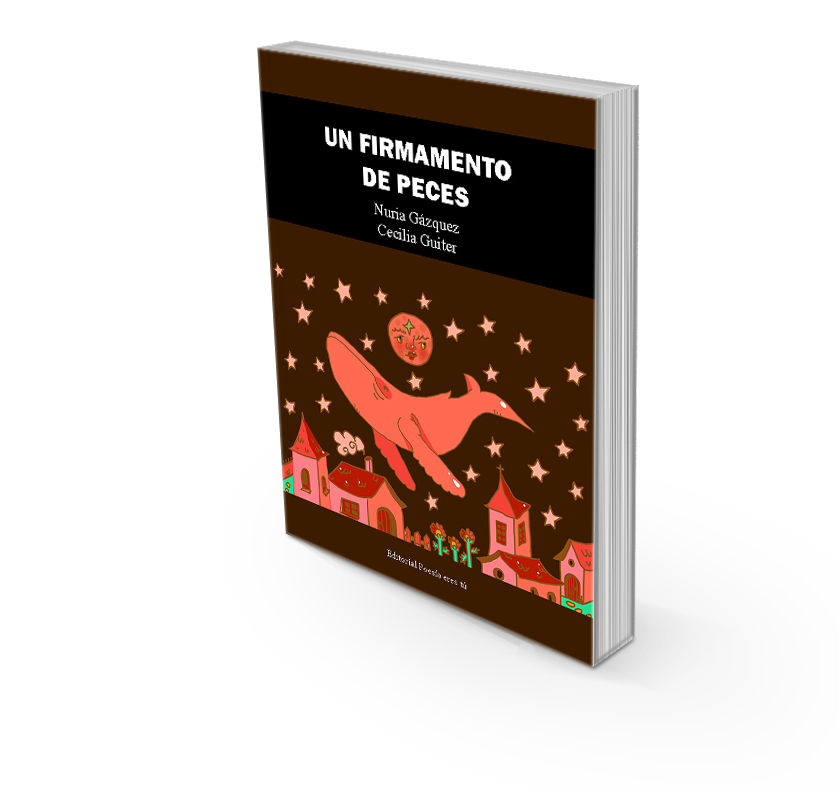

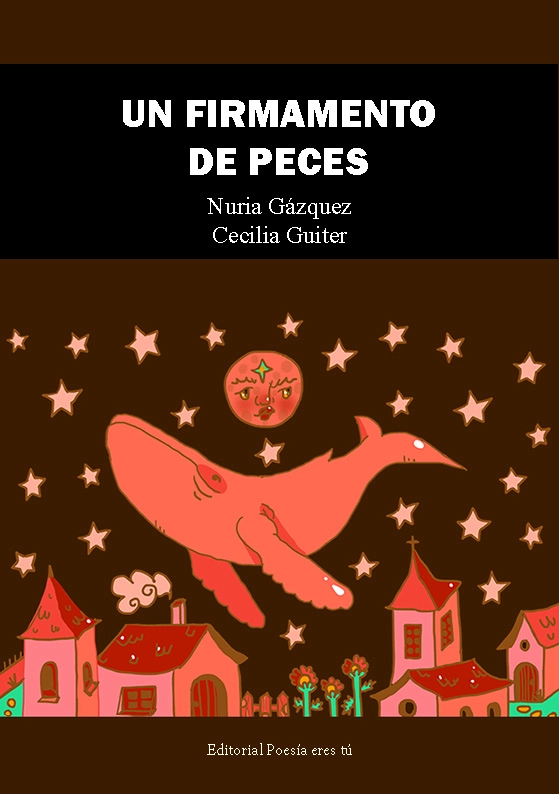

Título: UN FIRMAMENTO DE PECES

Autor: NURIA GÁZQUEZ. CECILIA GUITER

Año de Publicación: 2025

Editorial: Poesía eres tú

ISBN-13: 979-13-87806-17-0

PVP: 14 Euros (IVA Incluido).

Págs. 136

RESEÑA:

Un firmamento de peces es una propuesta poética madura y cohesionada que entrelaza las voces de dos autoras con trayectorias consolidadas en narrativa breve. La obra explora temas universales como el amor, el duelo, la naturaleza o la vida cotidiana, mediante una estructura hibrida que combina poemas y haikus, creando un ritmo de lectura dinámica y contemplativo, con un lenguaje evocador que logra equilibrar intimidad y universalidad, y una colaboración orgánica entre las dos autoras sin fractura en el tono o coherencia temática.

PRIMERAS PÁGINAS

Un firmamento de peces

Cecilia Guiter y Nuria Gázquez

ANÁLISIS

Sinopsis

Un firmamento de peces es un poemario colaborativo que entrelaza dos voces poéticas femeninas en una exploración íntima de los grandes temas existenciales. A lo largo de sus 135 páginas, Cecilia Guiter y Nuria Gázquez construyen un diálogo poético que alterna entre poemas extensos de verso libre y haikus tradicionales, creando un ritmo respiratorio que oscila entre la expansión narrativa y la contención lírica.

La obra recorre un arco emocional que parte de la contemplación del mundo natural y el amor cotidiano, atraviesa el territorio del duelo y la pérdida, y culmina en una aceptación serena de la vida con sus contradicciones. El mar, el cielo, la tierra y los elementos naturales funcionan como espejos donde se reflejan las emociones humanas más profundas: la nostalgia, el deseo, la ausencia, la ternura.

Lo que distingue a este poemario es su carácter genuinamente dialógico. No se trata de dos colecciones yuxtapuestas, sino de una conversación poética donde ambas voces se complementan, se responden y se enriquecen mutuamente, creando una tercera voz que es la del poemario mismo.

Informe de la métrica

La obra presenta una libertad métrica notable, característica de la poesía contemporánea española. Los poemas extensos se construyen mayoritariamente en verso libre, con una tendencia hacia versos de entre 7 y 14 sílabas, aunque sin sujeción estricta a patrones silábicos. Esta flexibilidad permite que el ritmo se adapte orgánicamente al contenido emocional de cada poema.

En cuanto a los haikus, las autoras respetan la estructura tradicional japonesa de 5-7-5 sílabas, aunque con algunas licencias propias del haiku español contemporáneo. La mayoría mantiene la estructura clásica y capturan un instante sensorial con la economía expresiva característica del género.

La rima es asonante cuando aparece, principalmente en posición final de estrofa, pero no constituye un recurso sistemático. Las autoras prefieren la musicalidad interna que surge de las aliteraciones, las repeticiones y el ritmo sintáctico. Versos como “Brindemos por los besos / que se instalan en nuestros días” demuestran esta búsqueda de sonoridad sin artificio.

Las estrofas varían considerablemente en extensión, desde tercetos breves hasta largos poemas de estructura libre que se organizan en bloques temáticos más que en estrofas tradicionales. Esta variedad estructural refleja la diversidad emocional del poemario.

Comparativa con la tradición poética española

Un firmamento de peces dialoga con múltiples tradiciones poéticas. La presencia del haiku conecta directamente con la generación del 27 y poetas como Juan Ramón Jiménez, quien incorporó esta forma japonesa a la lírica española. Sin embargo, las autoras no imitan sino que adaptan, creando haikus que mantienen la concisión pero incorporan una sensibilidad mediterránea y contemporánea.

La tradición de la poesía de la experiencia está presente en poemas como “Morir de calor” o “La misma luna”, donde la observación de lo cotidiano se transforma en materia poética sin perder su inmediatez. Esto recuerda a Luis García Montero o Felipe Benítez Reyes, aunque con una voz más intimista y menos irónica.

La veta simbolista aparece en poemas como “Mar muerto” o el titular “Un firmamento de peces”, donde los objetos naturales trascienden su literalidad para convertirse en símbolos de estados emocionales. Aquí resuenan ecos de Juan Ramón Jiménez en su etapa de Diario de un poeta recién casado.

El tratamiento del duelo conecta con la poesía elegíaca española contemporánea, desde Clara Janés hasta Marta Agudo, pero con una contención emocional que evita el sentimentalismo, optando por la sugerencia y la imagen precisa.

Posicionamiento en el panorama actual

En el panorama poético español de 2025, Un firmamento de peces se sitúa en una corriente que podríamos llamar “nueva intimidad mediterránea”. Frente a la tendencia hacia el experimentalismo lingüístico o la poesía conceptual que domina ciertos circuitos, esta obra reivindica la poesía como espacio de emoción genuina y comunicación directa.

El libro dialoga con autoras contemporáneas como Elvira Sastre o Loreto Sesma en su accesibilidad emocional, pero sin caer en la simplificación. Hay una elaboración cuidadosa de la imagen poética que recuerda a poetas como Ada Salas o Olvido García Valdés, aunque con menor experimentación formal.

La colaboración entre dos autoras es en sí misma un gesto significativo. Frente a la tradicional concepción romántica del poeta solitario, Guiter y Gázquez proponen la poesía como conversación, como espacio compartido. Esto las conecta con proyectos colaborativos recientes en la poesía española, aunque su integración es más orgánica que en muchos casos similares.

Su apuesta por la alternancia entre formas extensas y haikus crea un ritmo de lectura particular que no es común en la poesía actual, donde predomina la homogeneidad formal. Esta decisión estructural puede verse como una actualización del libro poemático clásico donde diferentes formas conviven sin jerarquía.

TÉCNICAS LITERARIAS

Las autoras despliegan un arsenal técnico rico y variado, siempre al servicio de la expresión emocional y nunca como exhibición gratuita de habilidad.

La sinestesia es una de las técnicas más recurrentes. Versos como “risas de colores en la mañana gris” o “sonidos azules” fusionan percepciones sensoriales diferentes, creando una experiencia poética más intensa y evocadora. Esta técnica permite transmitir emociones complejas que escapan a la descripción directa.

La personificación de elementos naturales y objetos aparece constantemente: el viento que “se mete en mi herida”, las sombras que están “bajo sus amos cosidas”, el tiempo que es “una sábana fina” que se rasga. Esta animación del mundo convierte lo exterior en reflejo de lo interior, borrando la frontera entre paisaje y estado anímico.

La metáfora funciona de dos modos distintos. Por un lado, metáforas tradicionales renovadas: “galopar de noches” para el paso del tiempo, “firmamento de peces” para lo imposible hecho posible. Por otro, metáforas más complejas y sostenidas, como en “Mar muerto”, donde la estrella marina encerrada en cristal se convierte en símbolo perfecto del exilio y la nostalgia.

La enumeración se utiliza frecuentemente para crear ritmo y acumulación emotiva: “Un amor perenne, / cálido en aroma de néctar ácido. / Un amor de pepitas / que mastica el pasado, / cubierto de manto blanco.” Estas series no son simples listados sino progresiones que profundizan en la emoción.

El encabalgamiento aparece con frecuencia para romper el ritmo previsible y crear tensión: “No camino de frente pues la pena me alumbra, / las cicatrices me asustan, / ya poco queda en la fuente”. La ruptura sintáctica refleja la ruptura emocional.

La anáfora estructura varios poemas, creando un efecto casi hipnótico: “Quiero contar gotas por tu espalda / con un refresco en la mano, / andar por ahí en cueros, / coleccionar matas de algas”. La repetición del verbo en infinitivo transmite anhelo y deseo contenido.

El símbolo funciona de manera compleja. Algunos símbolos son tradicionales renovados (el mar como libertad y origen, el espejo como identidad fracturada), mientras otros son más personales y específicos del poemario (los peces en el cielo como unión imposible de elementos contrarios, la estrella marina como memoria del origen perdido).

La imagen sensorial precisa es fundamental. Las autoras no describen estados emocionales abstractos sino que los anclan en percepciones concretas: el calor del asfalto vibrante, el olor del jazmín trepando por madera muerta, el tacto de las manos buscando piedras con forma de corazón en la arena mojada.

COMPARATIVA CON AUTORES CONTEMPORÁNEOS

Comparar Un firmamento de peces con la obra de otros poetas contemporáneos revela tanto afinidades como diferencias significativas.

Con Elvira Sastre, las autoras comparten la apuesta por una poesía accesible y emocionalmente directa, así como el tratamiento del amor cotidiano como materia poética legítima. Sin embargo, Guiter y Gázquez evitan el tono confesional extremo que caracteriza a Sastre, manteniendo una distancia lírica que universaliza la experiencia sin perder intensidad.

La relación con Olvido García Valdés es más compleja. Ambas obras comparten una atención minuciosa al mundo natural y una economía expresiva notable. Pero mientras García Valdés tiende hacia la fragmentación y el poema como apunte, Un firmamento de peces construye poemas más narrativos y desarrollados, con mayor continuidad temática.

Ada Salas aparece como referencia en la exploración del duelo y la pérdida, especialmente en poemas como “Tiempos vacíos” o “Más allá de la frontera”. Sin embargo, donde Salas fragmenta y densifica el lenguaje hasta el límite, Guiter y Gázquez mantienen una mayor fluidez sintáctica y narrativa.

Con Karmelo C. Iribarren comparten el gusto por la anécdota cotidiana transformada en poema, visible en textos como “La misma luna” o “Al fin del mundo”. Pero mientras Iribarren cultiva un tono prosaico e irónico, estas autoras mantienen una elevación lírica constante.

La conexión con Chantal Maillard se manifiesta en la incorporación del haiku no como ejercicio formal sino como forma de pensamiento poético. Ambas aproximaciones respetan el espíritu contemplativo del haiku sin someterse a un exotismo superficial.

Luis García Montero es una referencia ineludible en cuanto a la poesía de la experiencia, particularmente en poemas urbanos como “Perdidos en Nueva York” o “Paloma de ciudad”. Pero donde Montero incorpora lo social y lo político, Guiter y Gázquez se mantienen en un registro más íntimo y personal.

Con Clara Janés, especialmente en su tratamiento del duelo en Vilanos, hay resonancias profundas. Ambas obras exploran la ausencia sin dramatismo, mediante imágenes precisas que capturan el vacío. La diferencia radica en que Janés tiende hacia una abstracción mayor, mientras Un firmamento de peces permanece anclado en lo sensorial.

Frente a Luna Miguel o Marwan, representantes de una poesía más performativa y conectada con redes sociales, Guiter y Gázquez proponen una lectura más reposada, menos dependiente del impacto inmediato. Su poesía pide tiempo, relectura, contemplación.

SIMBOLISMOS

El universo simbólico de Un firmamento de peces es rico y coherente, construyendo una red de significados que se refuerzan mutuamente a lo largo del poemario.

El mar es quizá el símbolo más omnipresente, pero funciona de múltiples maneras. Es origen y memoria (la estrella marina que añora el agua), es libertad y movimiento (en “Besos sueltos” donde el mar es escenario del amor vivo), es inmensidad y misterio (en “Pleamar” donde dialoga con la luna). El mar es también el lugar del exilio interior, como en “Morir de calor”, donde su ausencia se siente como mutilación.

El firmamento de peces del poema titular funciona como símbolo central: la unión imposible de elementos contrarios (agua y aire, peces y estrellas) que sin embargo se realiza en el espacio poético. Es metáfora del poemario mismo, donde dos voces distintas coexisten armoniosamente. Es también imagen de lo inesperado, de la ternura que surge donde no se esperaba.

Las estrellas, constelaciones y elementos celestes simbolizan tanto lo inalcanzable (la figura que “ya toca el cielo” en “Tiempos vacíos”) como la permanencia frente a la fugacidad humana. La estrella fugaz es deseo efímero que marca el cielo, el cuarto creciente esconde “ángeles de luz”, la luna gobierna las mareas emocionales.

Los elementos meteorológicos (lluvia, viento, truenos) no son mero paisaje sino estados del alma. La lluvia es melancolía pero también renovación (“La lluvia cambiará caminos”), el viento es inquietud y cambio (“Te lleva el viento”), los truenos son disrupciones violentas en la calma.

Las plantas funcionan como símbolos de persistencia vital. El jazmín que trepa por el tronco muerto es la belleza que renace sobre la muerte, la capacidad de lo vivo para transfigurar lo muerto. El azahar representa el amor que persiste y riega “los pies cansados”. Las flores marchitas simbolizan el paso del tiempo pero también la dignidad en la decadencia.

Los objetos cotidianos se cargan de significado: la maleta es deseo de huida y transformación (“Al fin del mundo”), el espejo es confrontación con la identidad cambiante (“el espejo alberga a una extraña”), las cartas son memoria material del amor (“una carta con un sello viejo”), la taza de café es ritual de supervivencia cotidiana.

Las estaciones marcan ciclos emocionales. El verano es plenitud y calor extremo, casi agobiante (“Morir de calor”, “Melodía de entretiempo”). El otoño es melancolía consciente, belleza en el declive. El invierno es dureza pero también recogimiento necesario. La primavera es renovación pero también inquietud (“qué molesta primavera”).

Los animales aparecen como alter egos: la paloma de ciudad es el ser atrapado en un entorno hostil, sometido al miedo constante. El gato es compañero doméstico que ofrece consuelo en la enfermedad. Los peces son criaturas del origen, habitantes del elemento primordial.

El cuerpo y sus partes se convierten en paisaje emocional: las manos que buscan, los pies cansados que necesitan ser regados con azahar y sal, los ojos que ven o se cierran, la boca que contiene el cielo. El cuerpo no es vehículo del alma sino el lugar donde se inscribe la experiencia.

El tiempo aparece cosificado, materializado: es sábana que se rasga, es pelusa maltratada por el viento, es río que arrastra pedacitos del yo. Esta materialización del tiempo lo hace tangible, manipulable, experimentable más allá de su abstracción.

ESTRUCTURA: PERCEPCIÓN DEL LECTOR

La estructura de Un firmamento de peces impacta profundamente en la experiencia de lectura, creando un ritmo respiratorio que alterna entre expansión y contención.

La alternancia entre poemas extensos y haikus funciona como inspiración y exhalación. Los poemas largos permiten el desarrollo narrativo, la exploración de una situación o emoción en profundidad. Luego, los haikus actúan como pausas contemplativas, momentos de síntesis donde una imagen precisa captura lo esencial. Este ritmo impide tanto la saturación como la superficialidad.

El lector experimenta una doble lectura simultánea: está leyendo cada poema individual pero también está siguiendo conversaciones temáticas que atraviesan todo el libro. Un haiku sobre la lluvia resuena con un poema anterior sobre el agua, creando ecos internos. Esta red de conexiones recompensa la lectura atenta y la relectura.

La ausencia de divisiones en secciones formales podría parecer desestructurada, pero en realidad crea una sensación de flujo orgánico. Los temas emergen, se desarrollan, se retiran y vuelven a aparecer como ocurre en la experiencia vital real. No hay compartimentación artificial entre amor, duelo, naturaleza o cotidianidad: todo coexiste.

Sin embargo, esta aparente ausencia de estructura oculta una progresión temática real. El libro comienza con poemas más contemplativos y luminosos (“Mar muerto”, “Danzan las nubes”), atraviesa territorios más oscuros del duelo y la pérdida (“Tiempos vacíos”, “Más allá de la frontera”), y culmina con una aceptación serena que integra luz y sombra (“Un amanecer”, “Entre líneas”).

La identificación de las autoras de cada poema permite al lector consciente reconocer dos voces distintas que se complementan. Cecilia tiende hacia una dicción más narrativa y descriptiva, con poemas más extensos y complejos. Nuria se inclina hacia una expresión más concentrada y lírica. Pero ambas son capaces de ambos registros, y esta fluidez enriquece el conjunto.

El ritmo de lectura que propone el libro es antitético a la velocidad contemporánea. Los haikus, por su brevedad, podrían leerse rápido, pero su densidad exige pausa. Los poemas extensos fluyen con naturalidad pero están llenos de imágenes que piden detenerse. El libro pide lectores dispuestos a la contemplación.

La experiencia acumulativa es fundamental. Poemas que en primera lectura pueden parecer sencillos revelan capas de significado cuando se leen a la luz de otros poemas. El símbolo del mar, por ejemplo, se enriquece con cada aparición, hasta convertirse en una presencia constante y multifacética.

ESTRUCTURA: TEMAS Y SECUENCIAS

Aunque el poemario no está dividido en secciones formales, es posible identificar constelaciones temáticas que se desarrollan a lo largo del libro.

La secuencia inaugural (poemas 1-7) establece el tono y los temas centrales. “Mar muerto” introduce el tema del exilio, la nostalgia por el origen. “La picarilla” presenta el duelo familiar con ternura. “Pido silencio” explora la ausencia amorosa. “Seamos” celebra un amor presente aunque incierto. Esta apertura traza ya el mapa completo del libro: naturaleza, duelo, amor, vida cotidiana.

Un primer ciclo del amor presente (poemas 15-26) desarrolla la temática amorosa desde múltiples ángulos. “Seamos” lo plantea como posibilidad e imaginación. “Besos sueltos” lo ancla en gestos concretos y rituales compartidos. “Pleamar” lo eleva hacia lo cósmico, el diálogo entre luna y mar como reflejo del amor humano.

La secuencia del duelo (poemas 18-42) es quizá la más extensa y profunda del libro. “Tiempos vacíos” abre esta exploración con el despertar en la ausencia. “Una pizca de sal” trabaja la memoria fragmentada del amor perdido. “Más allá de la frontera” enfrenta directamente la muerte y su presencia definitiva. “Junto al río” visita el cementerio y el ritual del recuerdo. Esta secuencia no es lineal sino que avanza y retrocede, como hace el duelo real.

Los poemas de infancia y maternidad (poemas 21, 44, 77, 96) funcionan como contrapunto vital frente al duelo. “Una gota sobre la tierra” celebra la vitalidad infantil. “Entre mis brazos” expresa el deseo de protección hacia los nietos. “Lazos en el pelo” captura la transformación de la niñez a la adolescencia. Estos poemas afirman la continuidad de la vida.

La serie urbana (poemas 100-102, 109) contrasta con el predominio de paisajes naturales. “Perdidos en Nueva York”, “El sueño americano” y “Paloma de ciudad” exploran la alienación urbana, la soledad en la multitud, el miedo como condición contemporánea. Estos poemas sitúan el poemario en un presente reconocible.

Los poemas de viaje (poemas 55, 105, 100-102) desarrollan el tema del desplazamiento físico y emocional. “Lugares de paso”, “Al fin del mundo”, “Perdidos en Nueva York” tratan el viaje como búsqueda de renovación, como huida necesaria de la rutina, pero también como constatación de que uno lleva siempre consigo su equipaje emocional.

Una secuencia de autoconocimiento (poemas 83-84, 114-115) explora la identidad y sus máscaras. “De cara al mundo” desarrolla la metáfora de las caretas como estrategias de supervivencia. “El cielo cabe en tu boca” enfrenta la depresión y el agotamiento existencial. Estos poemas muestran una honestidad radical respecto a la fragilidad psíquica.

Los ciclos estacionales atraviesan todo el libro, marcando el paso del tiempo. “Melodía de entretiempo” resiste la llegada del otoño. “Morir de calor” es himno ambiguo al verano extremo. “Pétalo de invierno” enfrenta el frío y la humedad con cansancio. “En pie mayo está” celebra la primavera. Estas marcas temporales sitúan al lector en un año completo, un ciclo vital.

La secuencia de cierre (poemas 118-129) no ofrece resolución narrativa pero sí una síntesis temática y emocional. “Mándame un ángel” retorna al duelo pero desde una aceptación más serena. “Silencio para la tristeza” domestica la tristeza doblándola “con el baúl de la ropa”. “Tengo un amor” celebra un amor que riega flores y cultiva abrazos. “Entre líneas” cierra con la imagen del pájaro que busca amor entre páginas, metáfora perfecta del libro mismo.

Los haikus no se agrupan en secuencias propias sino que funcionan como puntuación lírica del libro. Aparecen tras poemas extensos, ofreciendo una imagen condensada que cierra o amplía lo dicho. Algunos haikus dialogan directamente con el poema precedente (el haiku sobre brasas frías tras “Despedida”), otros funcionan como transición temática (los haikus de naturaleza entre poemas urbanos).

INVESTIGACIONES ACADÉMICAS

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: MÉTRICA, RITMO Y LENGUAJE EVOCADOR EN UN FIRMAMENTO DE PECES

LA VOZ COMPARTIDA: NATURALEZA, DUELO Y COMPLICIDAD EN LA POESÍA A DOS MANOS DE ‘UN FIRMAMENTO DE PECES’

ESTUDIO COMPARADO: GEOGRAFÍAS TRANSATLÁNTICAS Y POÉTICA DEL EXILIO AFECTIVO EN UN FIRMAMENTO DE PECES

ESTUDIO DE GÉNERO: SORORIDAD LITERARIA, DIARIO SECRETO COMPARTIDO Y POÉTICAS DEL CUIDADO EN UN FIRMAMENTO DE PECES

MONOGRAFÍA: COAUTORÍA POÉTICA FEMENINA EN UN FIRMAMENTO DE PECES

MEMORIA FAMILIAR COMO MATERIAL POÉTICO EN ESCRITORAS ESPAÑOLAS DEL SIGLO XXI

ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA EN POESÍA FEMENINA HISPANOHABLANTE CONTEMPORÁNEA

HIBRIDACIÓN FORMAL Y REDES DE SOCIABILIDAD FEMENINA EN LA POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI