I (una grieta en la pared)

Voy en tren camino de Nantes. Un paisaje colmado de neblina se adhiere por un instante al cristal y en mi retina como si intentase arrancar sus raíces, borrar los caminos y desviar los senderos para participar, aunque solo fuera en un nuevo intento fallido, en la aventura de subirse a un tren que invade sin escrúpulos su espacio.

Dentro de mí, un anhelo de quietud. Albergo esperanzas contradictorias que con mejor fortuna han conseguido subir al tren y parecen dibujarme un gesto mucho más apacible que el de las últimas semanas, los últimos días, las últimas horas y hasta el último segundo antes de abandonar el andén y salir definitivamente de París.

Un pitido agudo comparte mi vida en el interior de mi oído; es una garrapata hambrienta: me pica, inflama puntos estratégicos de mi cuello. Es un dolor persistente.

Desciendo del tren. Durante el trayecto la oscuridad me ha arropado y de un emergente estado de duermevela que me protege, solo resuena en el andén algo de torpeza en mis movimientos. Un amable y risueño taxista tarda apenas unos minutos en cubrir un corto recorrido sin que mi silencio consiga relajar esos hendidos pómulos de aplastante simpatía. Mientras coloca las maletas sobre la acera, compruebo la dirección de la tarjeta que acaba de devolverme bajo las amarillentas luces que iluminan la entrada al hotel y que dice así: «Hôtel Trianon. 43 Boulevard Víctor Hugo, 44200 Nantes.»

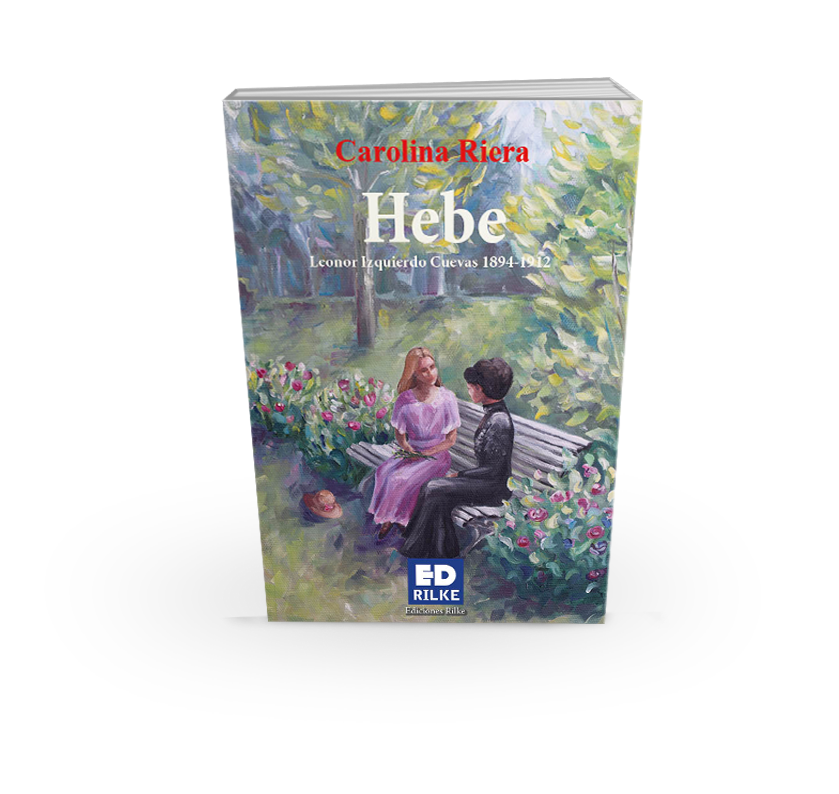

I (una grieta en la pared) del libro HEBE de CAROLINA RIERA Share on X

El taxista se ha quedado mirándome como si esperase una imperiosa orden de traslado a otro hotel. Algo ha dejado de formar parte de su amable rutina y durante unos segundos, ha dejado de sonreír. Frente a los escaparates de una empresa de alquiler de bicicletas que linda con la entrada al hotel, me recomienda que acceda a una oferta novedosa que está promocionando la Oficina de Turismo de la ciudad de Nantes. Se trata del alquiler de una motocicleta que incluye el disfrute gratuito de una bicicleta. Con el brillo que ilumina los ojos de aquellos que —aunque solo sea por un breve instante— olvidan que pertenecen a un gremio, me comenta que los residentes en Nantes tienen la costumbre, dependiendo de las distancias, de utilizar uno de esos vehículos y que, al fin y al cabo, los turistas siempre se sienten mejor participando de las costumbres propias de la región que, por un motivo u otro, han decidido visitar. Le agradezco la publicidad de dicha oferta y sin más demora nos despedimos.

extracto del libro HEBE de CAROLINA RIERA Share on X

Entro y avanzo por un pasillo estrecho, interrumpido por puertas que voy abriendo y cerrando a mi paso. Al fondo, un pequeño recibidor. No hay nadie. Una nota y unas llaves sobre la mesa parecen querer asegurarme que realicé con éxito la reserva. Cojo el bombón de chocolate que parece actuar de cebo sobre la llave de la habitación número 103. Me decido a subir por las escaleras al primer piso mientras leo: «Bonjour. Voici la clef 103. Je passerai l’aspirateur en rentrant. Merci.»[1]

[1] Buenos días. Aquí le dejo la llave de la habitación 103. Pasaré la aspiradora a la vuelta. Gracias.

extracto del libro HEBE de CAROLINA RIERA Share on X

Mis ojos han encontrado en la pared una grieta donde refugiarse. Un apremiante y cálido reposo me permite recordar una historia que me sorprendió desde el primer momento que supe de ella. Fue comunicada por el médico Jean Alexandre Barré en un congreso de los hospitales de París en 1916. Narraba la gesta de dos soldados, dos tenientes de húsares. De forma muy gráfica, el informe describía cómo los reflejos de los tendones —tanto en un caso como en el otro— habían quedado reducidos y lentos. El doctor Barré deducía que la conducción nerviosa había resultado deteriorada. El informe avanzaba añadiendo que, cuando se daba esa situación, los nervios no podían enviar señales de forma eficaz y los músculos empezaban a perder su capacidad de responder a los mandatos del cerebro que debían ser transportados a través de la red nerviosa. Llaman a la puerta y le dejo pasar. Sigo sobre la cama intentando no molestar con mis piernas mientras el joven de la aspiradora enturbia con sus provocativas genuflexiones la nitidez sorprendente que empezaban a adquirir esos dos soldados. No puedo evitar ver en uno al soldado d’Hubert y en el otro, al oficial Féraud, que, víctimas de un círculo de sinos y adversidades, acabaron enfrentándose en una eterna lid durante todas las campañas del ejército napoleónico. ¿Cómo no iban a perder la sensibilidad aquellos tendones tantas veces lastimados en los reiterados y ceremoniosos duelos? ¿Acaso no se habían deteriorado los conductos nerviosos y eran incapaces de recordar el origen de ese recíproco instinto y de ese inacabado duelo?

Vuelvo a la grieta de la pared. Ahora no veo, escucho. Son palabras adheridas a mi oído desde hace un año, palabras que ofician de relleno y no me permiten celebrar el descanso que detiene y dulcifica la huida, cualquier huida: «Il se peut qu’il y ait quelque chose d’intéressant pour vous; mais je ne peux rien vous garantir. Je vous rapellerai. Au revoir, Madame.»[1]

Recuerdo aquella ficha en mis manos; una ficha aparentemente idéntica a las otras, extraída de un envoltorio acartonado y húmedo donde todavía se podía leer: «Personnel de l’Hôpital qui a succombé dans cet établissement víctime de leur dévouement au service des malades.»[2] Al evocar aquel instante, un frío glacial vuelve a embalsamar un rostro con el que desearía descansar en cualquier grieta. Ahora no escucho, toco. Son las yemas de mis dedos las que recorren sin gemidos pequeños surcos agrietados en sus sienes. Aquel día solo intenté detener un proceso mecánico de producción en cadena; estaba extenuada por lo que se había convertido en un frenético ritmo de trabajo y le miré con mirada de auxilio. Él se mantuvo impertérrito pero con un noble gesto le comunicó a Babette que comprendía la incómoda situación que nos invadía. Sentí que iba a producirse un estallido en aquel claustrofóbico palomar parisino y opté por distanciarme unos pasos. Fue entonces cuando leí por primera vez la ficha hospitalaria donde aparecía su nombre: «Mlle. Barré Cécile Berthe, Ière Infirmière. 30 Ans. Décédée le 19 octobre 1918 (Grippe asiatique).»[3] También aparecían los resultados de unos análisis de sangre realizados en 1909. No había duda de que se trataba de una enfermera que había prestado servicio en aquel centro hospitalario durante los últimos ocho años de su vida. Había muerto a los treinta y, si eran los análisis de ingreso, había empezado a los veintiuno y tenía veintitrés cuando la jovencísima Leonor ingresó en una de aquellas habitaciones con seria hemoptisis. Desde aquel silencioso estallido en el SÔP (“Hôpitaux de Paris”) hasta la salida del tren en la Gare Montparnasse, camino de Nantes, habían pasado siete días de los que prefiero no recordar absolutamente nada. Fue un puzle de miles de piezas y solo pude inferir que debía volver urgentemente a Nantes.

Es muy posible que me equivoque y que lo más acertado fuese silenciar lo que pasó. Es más, si mirásemos aquí y ahora al doctor Morel, veríamos que está jugando con su perro y nos parecería ajeno a cualquier recuerdo; y qué decir del vecino de la roulotte que ahora estudia japonés y sale al jardín con su quimono y su diccionario. Una paloma observa a Babette desde el ventanal del SÔP y nada la conmueve.

Berthe, mujer de la que todavía no sabemos nada, está regando las plantas en su balcón, justo antes de que una desconocida se interne por ese callejón olvidado.

[1] Es posible que haya alguna información importante para usted, pero no se lo puedo garantizar. Volveré a llamarla. Saludos.

[2] «Personal que ha fallecido en este hospital víctima de su desvelo al servicio de los enfermos.»

[3] Mlle. Barré Cécile Berthe, primera enfermera jefe. 30 años. Murió el 19 de octubre de 1918 (Gripe española).

Extracto del libro HEBE de CAROLINA RIERA Share on X