KIM LEMMEN: LA POETA QUE ESCRIBE ENTRE DOS MUNDOS

Hay momentos en la vida en que nos encontramos suspendidos entre dos orillas, sin pertenecer del todo a ninguna. Kim Lemmen conoce ese estado de flotación: nació en Geldrop, un pequeño municipio holandés donde aprendió a mirar el mundo con ojos de antropóloga, y ahora vive en Galicia, donde la lluvia golpea su ventana con la misma insistencia con que las preguntas existenciales golpean su escritura.

Es 16 de febrero de 1987. En los Países Bajos nace una niña que, décadas después, escribirá en español sobre lo que significa no ser del todo de ningún sitio. Porque Kim Lemmen no es solo una poeta: es una pensadora que ha dedicado su vida a entender cómo se construyen las identidades, cómo flotan, cómo se fragmentan.

La antropóloga que mira hacia dentro

Licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de Utrecht, Lemmen se especializó en algo que podría parecer abstracto pero que es profundamente humano: la formación de identidad. Mientras otros antropólogos viajaban a culturas lejanas para estudiar rituales y costumbres, ella se quedó mirando hacia dentro, preguntándose por esa cultura más cercana e invisible que todos habitamos: la cultura del yo fragmentado.

Desde 2014 dirige Edu21 Consultancy, su propia empresa de consultoría educativa donde ha desarrollado más de cuarenta publicaciones para prestigiosas editoriales holandesas como Malmberg, Noordhoff y ThiemeMeulenhoff. Sus temas de trabajo —filosofía, cultura, sociedad, inteligencia artificial en la educación— revelan una mente inquieta que no se conforma con las respuestas fáciles. Actualmente investiga algo que pocos se atreven a cuestionar: la responsabilidad cultural en torno a la IA en educación. ¿Qué significa enseñar en la era de las máquinas que aprenden? ¿Cómo protegemos lo humano cuando lo humano mismo se vuelve incierto?

Entre dos lenguas, entre dos identidades

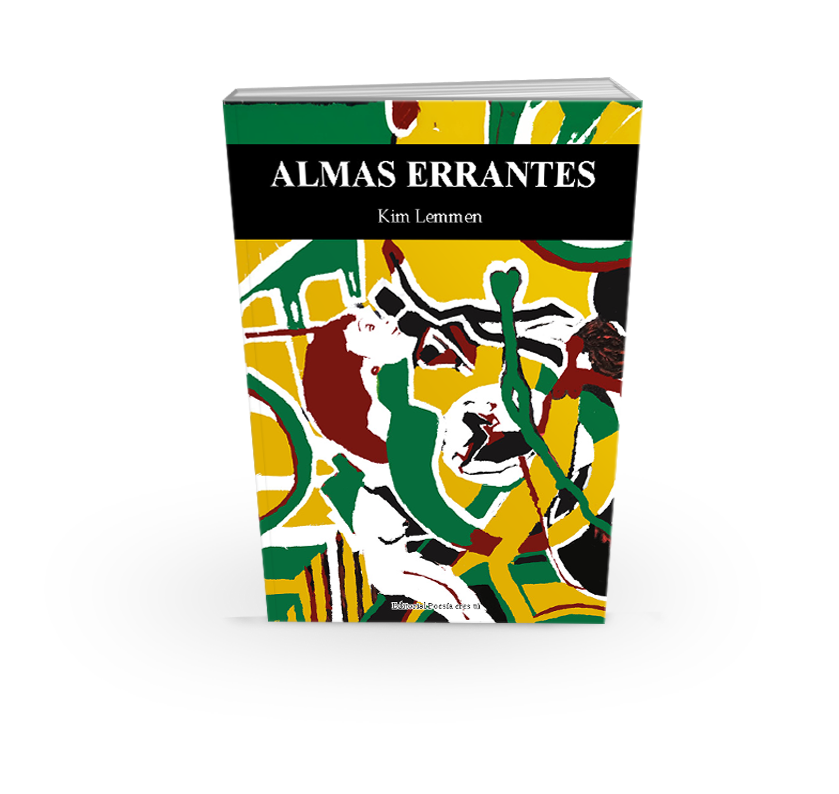

Pero hay algo más audaz en la trayectoria de Kim Lemmen: decidió que su poesía, esa búsqueda íntima del alma fragmentada, debía escribirse en español, una lengua que no es su lengua materna. Ya había publicado “Het ongrijpbare leven” (“La vida intangible”) en neerlandés, pero “Almas errantes” exigía otra voz, otro registro.

Escribir poesía en una lengua extranjera es como bailar con los ojos vendados: cada palabra pesa más, cada metáfora debe conquistarse con esfuerzo. Y quizá precisamente por eso, porque cada verso ha sido elegido con la conciencia de quien no puede permitirse lo automático, la poesía de Lemmen tiene esa rara densidad que solo da la distancia lingüística.

La poeta del yo disperso

“Almas errantes” no es un poemario más sobre la identidad. Es una cartografía emocional de nuestra condición contemporánea: seres que flotan fragmentados, que buscan el encuentro con el otro sin encontrarse primero consigo mismos. El libro se estructura en tres movimientos —Dispersión, Dualismo, Bricolaje— que trazan un viaje completo desde la pérdida hasta la aceptación.

Cuando Lemmen escribe “Ni aquí, ni allá, / siempre en dualidad, / engañando el encuentro de la vida”, no está solo haciendo poesía: está haciendo antropología lírica. Está describiendo lo que significa ser humano en el siglo XXI, cuando las fronteras se difuminan y las identidades se vuelven líquidas como el agua que recorre todo su poemario.

La docente que enseña a pensar

Además de antropóloga y poeta, Kim Lemmen es profesora. Imparte clases de trabajo social y filosofía en la Universidade da Coruña. Imagina sus aulas: estudiantes gallegos escuchando a una holandesa explicarles en español cómo construir pensamiento crítico. Hay algo hermoso en esa imagen. Algo que resume toda su trayectoria: la capacidad de cruzar fronteras sin perder la esencia.

Sus estudiantes probablemente no saben que su profesora escribe versos como “Camino en vano / siguiendo las huellas / de almas pasadas”. Pero quizá intuyen en sus clases esa misma búsqueda, esa misma incapacidad de conformarse con verdades prefabricadas.

El bricolaje como filosofía de vida

El concepto de “bricolaje”, ese ensamblaje creativo de fragmentos heterogéneos que Lévi-Strauss estudió en sociedades no occidentales, atraviesa toda la obra y la vida de Lemmen. Ella misma es un bricolaje: antropóloga holandesa que vive en Galicia, educadora que investiga inteligencia artificial, poeta que escribe en su tercera lengua sobre la imposibilidad de ser uno mismo.

No busca síntesis. No pretende resolver las contradicciones. Solo acepta que somos, como escribe en su poemario, “almas lindas” que nunca seremos “un ser definido”. Y hay una liberación inmensa en esa aceptación.

La voz necesaria

En una época donde la micropoesía en redes sociales promete revelaciones instantáneas, Kim Lemmen ofrece algo radicalmente distinto: poesía que exige pausa, que invita a la relectura, que no se consume sino que se habita. No es poesía para el scroll; es poesía para el silencio de la noche cuando nos preguntamos quiénes somos realmente.

Su mirada transcultural —esa capacidad de estar simultáneamente dentro y fuera— le permite ver lo que nosotros, atrapados en un solo idioma, en una sola cultura, no logramos percibir. Ve la fragmentación donde otros ven solo individualismo. Ve el bricolaje donde otros ven solo caos.

La poeta que aún no ha terminado

A sus 38 años, Kim Lemmen acaba de publicar su segundo poemario y el primero en español. “Almas errantes” es apenas el comienzo de una conversación. Una invitación, como escribe en su poema final, a que cada lector reconozca en esos versos su propio rostro fragmentado.

Porque esa es, quizá, la mayor virtud de su poesía: no habla desde la torre de marfil del poeta consagrado sino desde la honestidad de quien también se busca, también se pierde, también flota errante tratando de entender qué significa existir.

Kim Lemmen escribe como quien respira: necesariamente. Y respiramos con ella.

KIM LEMMEN . Escritor, poeta. Compartir en X