Olivares Tomás, Ana María. «JOSÉ SORIANO RECIO EN EL CONTINUUM DE LA POESÍA EXPERIMENTAL ESPAÑOLA (1963-2025): MONOGRAFÍA CRÍTICA». Zenodo, 15 de noviembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17617689

JOSÉ SORIANO RECIO EN EL CONTINUUM DE LA POESÍA EXPERIMENTAL ESPAÑOLA (1963-2025): MONOGRAFÍA CRÍTICA

Coordenadas históricas del experimentalismo poético español

La poesía experimental española contemporánea emerge como respuesta a la doble restricción del régimen franquista y la dominancia del realismo social. Desde 1963, figuras como Francisco Pino, Joan Brossa y Juan Eduardo Cirlot establecieron los parámetros de una disidencia formal que empleaba la visualidad, la permutación y la materialidad del lenguaje como territorio de resistencia estética. Francisco Pino desarrolló desde su exilio interior en Valladolid una obra que abarcaba poesía gráfica, fotográfica, tipográfica, cartelas y mosaicos, publicando en 1970 Solar, texto clave del experimentalismo español. Joan Brossa construyó desde Barcelona una poética que convertía la palabra y la letra en elementos materiales de figuración, explorando la poesía objetual mediante el encuentro fortuito de objetos, instalaciones y poemas transitables. Juan Eduardo Cirlot aplicó el serialismo de Schönberg a la estructura del verso, sintetizando técnicas surrealistas, expresionistas y herméticas en una poesía permutatoria y fonovisual.

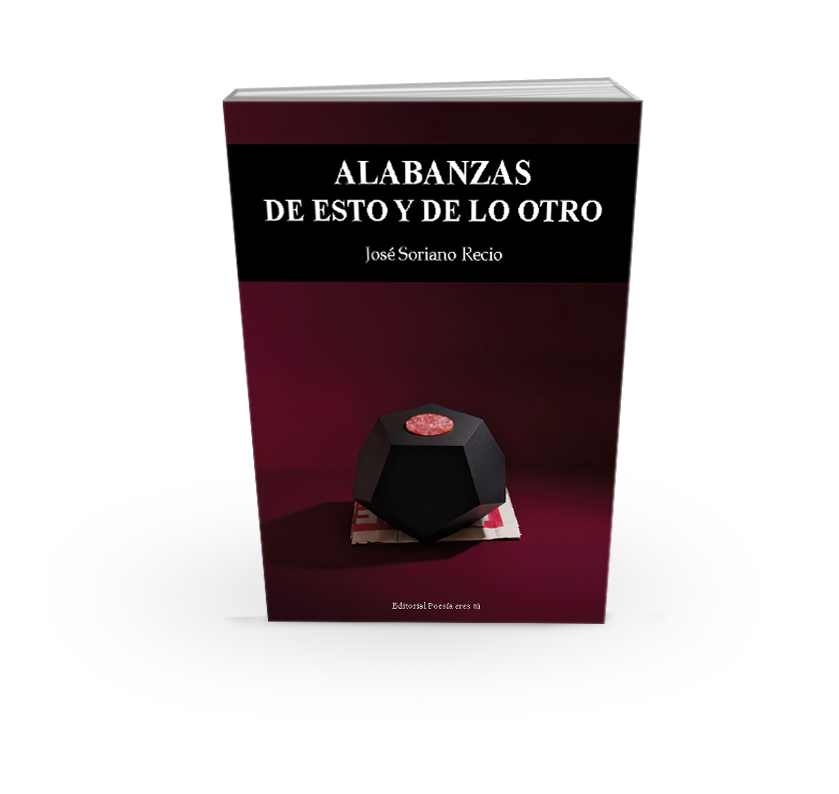

Singularidad de Alabanzas de esto y de lo otro

Alabanzas de esto y de lo otro (2025) se inscribe en esta genealogía mediante una estrategia dual que articula experimentación estructural y reflexividad filosófica. La obra consta de dos bloques diferenciados: veintidós poemas narrativo-visuales donde personajes híbridos (cerditos, monos, peces, lenguados, serpientes) habitan espacios regidos por lógicas de juego, seguidos de veinticuatro “Alabanzas” que operan como metapoemas de alta densidad conceptual. Esta arquitectura bipartita recuerda la dialéctica entre experimentación material y teorización que caracterizó la obra de Cirlot, quien alternaba poemas permutativos con textos herméticos sobre simbolismo.

Recursos experimentales comparados

Visualidad y espacialidad

Donde Pino empleaba la fotografía y el collage tipográfico, y Brossa disponía objetos físicos en relaciones sorprendentes, Soriano Recio construye escenas descriptivas con carga visual implícita. “Los tres cerditos y el lobo” presenta un cerdito “sin brazos y con las piernas anguladas” con “una escalera hundida en un costado”, imagen que funciona como ekphrasis de una instalación inexistente. Esta estrategia invierte el proceso brossiano: en lugar de materializar la poesía en objeto, Soriano Recio textualiza objetos imposibles, generando una visualidad mental análoga al procedimiento del caligrama pero sin recurrir a la disposición gráfica.

Permutación y repetición

Los poemas 20 y 21 (“Huizinga y Estragón” y “La contienda del continuo y el discreto”) emplean repetición exhaustiva como estructura dominante. “Huizinga y Estragón” alterna “Jugar / Esperar al otro” durante sesenta y ocho iteraciones, procedimiento que remite al serialismo cirlotiano aplicado al verso. La referencia a Estragón conecta directamente con Beckett y la estética de la espera absurda, pero el formato serial convierte el texto en partitura minimalista comparable a la música repetitiva de Philip Glass. “La contienda del continuo y el discreto” repite “punto recta” ciento cincuenta veces, literalizando mediante iteración la oposición matemática entre entidades discretas y continuas. Este uso estructural de la repetición como demostración conceptual diverge del collage pineano y se aproxima a la poesía concreta brasileña de los hermanos De Campos.

Poesía objetual virtual

La primera sección describe objetos y personajes con precisión escultórica: “un giroscopio, inerte en un jardn, creado a imagen y semejanza de una cabeza de oficinista” con “un costurn llamativo a la altura de las cejas” y “hermosas espirales y de refinamiento exagerado”. Esta técnica genera un bestiario de esculturas verbales análogo al universo de objetos reiterativos de Brossa (naipes, antifaces, utensilios), pero contenido exclusivamente en descripción textual. El poema 4, “Tener a la serpiente como oponente”, presenta “un pez gordo con un embudo como armadura” enfrentado a “una serpiente que tiene delante” con “una manzana y un pastillero”, composición que recuerda las instalaciones brossianas de contraste semántico.

Metapoesía y teoría del juego

La segunda sección opera como tratado filosófico fragmentado sobre percepción, memoria, lenguaje y tiempo. Las veinticuatro “Alabanzas” constituyen un sistema metapoético que reflexiona sobre las condiciones de posibilidad del propio texto, mecanismo ausente en Pino y Brossa pero presente en Cirlot como preocupación hermética. “Alabanza 1” establece el marco: “Los sistemas descriptivos son entidades que nacen, crecen, se reproducen y mueren”. Esta autorreferencialidad crítica aproxima el texto a la poesía del lenguaje norteamericana (L=A=N=G=U=A=G=E poets) y a cierta vertiente del objetivismo español posterior.

La teoría del juego funciona como principio estructurante. El poema 6, “Juego nº1: Adivinanza”, presenta una escena geométrica condicionada: “Contenido en un tringulo el cielo se condiciona, quién lo descondicionar?”. La referencia explícita a Huizinga en el poema 20 inscribe la obra en la tradición filosófica del Homo Ludens. Los juegos propuestos no son lúdicos sino epistemológicos, experimentos sobre cómo el marco (triángulo, pentágono, tablero) determina la posibilidad misma de la acción.

Topología y geometría como sintaxis

La recurrencia de figuras geométricas (triángulos, pentágonos, círculos, rectas, puntos) construye una sintaxis alternativa donde las relaciones espaciales reemplazan las gramaticales. “Alabanza 17” desarrolla explícitamente esta estrategia: “La estructura del presagio conserva la forma en el tiempo. Eso sí a bulto. Solo hay que trazar una línea desde el conjunto inicial de realidad hasta el conjunto final de realidad. Punto, recta, punto”. Esta matematización del enunciado poético conecta con la vertiente más abstracta de Cirlot y con la poesía concreta europea, pero el procedimiento de Soriano Recio consiste en narrar relaciones topológicas en lugar de visualizarlas.

“Alabanza 2” propone que “la ruptura de lo extraño en el algo investigado es el extraño vaciado de una capilla ms en la memoria catedral”, metáfora que convierte la memoria en espacio arquitectónico excavable. Esta topologización de conceptos mentales recorre toda la segunda sección: la memoria como catedral, laguna, jaula o constelación. El lenguaje deja de ser transparente y se convierte en material con propiedades espaciales mesurables.

Bestiario filosófico y personajes híbridos

Los animales de Soriano Recio no son simbólicos al modo tradicional sino funcionales: operan como variables en ecuaciones filosóficas. El lenguado de “Alabanza 10” experimenta una transformación asimétrica (un ojo se desplaza hacia el otro lado) que se lee como alegoría epistemológica sobre cómo la perspectiva determina el mundo percibido. El cangrejo ermitaño que aparece como “bandada de camarones” construyendo “un alce a duras penas” en el poema 17 funciona como metáfora de identidades colectivas precarias.

Esta estrategia diverge radicalmente del surrealismo automático de Brossa o del simbolismo erudito de Cirlot. Los animales de Soriano Recio son abstracciones narrativizadas, conceptos disfrazados de personajes. El procedimiento recuerda más a los bestiarios medievales leídos como tratados alegóricos que al automatismo onírico vanguardista.

Temporalidad y circularidad

La concepción del tiempo en Alabanzas rechaza la linealidad. “Alabanza 21” propone que “el sueo circulando en tu memoria en su propia va y en paralelo a la tuya” genera “dos vas en paralelo con sentido inacabado”. El tiempo no avanza sino que coexiste en estratos simultáneos. Esta temporalidad múltiple se relaciona con la concepción bergsoniana de la duración y con ciertas formulaciones de la física teórica, territorios ajenos a Pino, Brossa y Cirlot.

“La flecha del tiempo” (poema 3) presenta la paradoja de Zenón aplicada a la percepción del cumpleaños: “Otra vez llega el verano y mi cumpleaos. Monigote ha perdido la complejidad”. La repetición cíclica erosiona la identidad del sujeto, que se simplifica en cada iteración temporal.

Lenguaje sobre lenguaje

“Alabanza 15” desarrolla una fenomenología del acto de leer: “Cuando la mirada cae en palabras el cerebro funciona sin su filtro habitual”. El envase de yogurt caducado se convierte en objeto filosófico porque las palabras impresas en él (“yogurt caducado”) median la relación entre sujeto y cosa. Esta reflexión sobre cómo el lenguaje escrito condiciona la percepción conecta con la preocupación brossiana por “la relación entre las palabras y las cosas”, pero Soriano Recio la aborda desde la filosofía del lenguaje analítica más que desde el objetualismo dadaísta.

“Alabanza 6” advierte: “es fcil confundir disfraz y disfrazado” cuando “la descripcin de lo mirado nada en el cerebro como adorno refinado”. El lenguaje no transparenta la realidad sino que la disfraza, problema epistemológico que atraviesa toda la segunda sección.

Posición genealógica

Soriano Recio ocupa una posición singular en el continuum experimental español. Comparte con Pino la arquitectura serial y la construcción de mundos autónomos regidos por lógicas internas. Conecta con Brossa en la atención al objeto cotidiano transfigurado y en la concepción del poema como espacio de revelación sorprendente. Se aproxima a Cirlot en la densidad hermética, la preocupación por la forma como exigencia inapelable y la aplicación de estructuras musicales al verso.

Pero diverge sustancialmente en tres aspectos. Primero, rechaza la visualidad explícita: no hay tipografía experimental, no hay collage gráfico, no hay objetos físicos. La experimentación es estructural y conceptual, contenida en sintaxis verbal. Segundo, incorpora masivamente teoría científica y filosófica contemporánea: teoría de juegos, topología, física del tiempo, filosofía del lenguaje analítica. Tercero, desarrolla una metapoética sistemática ausente en los experimentalistas de los sesenta.

Contexto poético contemporáneo

La poesía experimental española de las últimas décadas ha incorporado elementos de conceptualismo, apropiacionismo y crítica institucional. Autores como Agustín Fernández Mallo o Vicente Luis Mora han desarrollado una poética posthumanista que dialoga con ciencia, tecnología y cultura digital. Soriano Recio se sitúa en una zona intermedia: emplea marcos teóricos científicos pero rechaza la estética tecnológica. Su experimentalismo es analógico, artesanal, construido mediante acumulación descriptiva y repetición manual.

La referencia explícita a Beckett, Huizinga, Borges (Asterión) y Carroll sitúa Alabanzas en una tradición filosófico-literaria europea más amplia que el experimentalismo español estricto. El diálogo con la teoría de juegos y la topología como marcos conceptuales indica una voluntad de articular poesía y pensamiento abstracto comparable a la de poetas-filósofos como Paul Valéry o Yves Bonnefoy.

Aportes específicos al experimentalismo

Alabanzas de esto y de lo otro introduce tres innovaciones respecto a la tradición experimental española. Primera, la experimentación conceptual pura: el poema como demostración de una tesis filosófica mediante procedimientos formales (repetición, permutación, acumulación descriptiva). Segunda, la topologización sistemática: conversión de todos los conceptos (memoria, tiempo, lenguaje, identidad) en entidades espaciales manipulables geométricamente. Tercera, la teoría del juego como epistemología: el marco, las reglas y los jugadores no como metáfora sino como estructura ontológica de lo real.

Estas innovaciones desplazan el experimentalismo desde la visualidad material (Pino, Brossa) y la permutación musical (Cirlot) hacia un territorio abstracto-filosófico donde el poema funciona como experimento mental en el sentido que le dan los físicos teóricos. La pregunta no es qué aspecto tiene el poema en la página sino qué operación conceptual ejecuta.

Recepciones posibles

La obra admite lecturas múltiples. Desde la crítica formalista, como extremo de la experimentación estructural española. Desde la filosofía del lenguaje, como aplicación poética de tesis wittgensteinianas sobre límites del sentido. Desde la teoría literaria, como ejercicio metapoético que reflexiona sobre condiciones de posibilidad de la representación verbal. Desde estudios culturales, como síntoma de una época donde marcos científicos (teoría de juegos, topología) permean el imaginario poético.

La dificultad hermenéutica que presenta el texto —ausencia de referencias culturales inmediatas, léxico abstracto, sintaxis compleja— lo sitúa en la tradición de la poesía difícil europea (Paul Celan, Edmond Jabès, Anne-Marie Albiach). Esta dificultad no es ornamental sino estructural: el poema exige esfuerzo cognitivo equivalente al que demanda un problema matemático o filosófico.

Continuidades y rupturas

Soriano Recio continúa el proyecto vanguardista de Pino, Brossa y Cirlot en su rechazo del verso confesional, la anécdota biográfica y la transparencia expresiva. Comparte con ellos la voluntad de construir sistemas poéticos autónomos regidos por leyes internas. Mantiene la fidelidad a la forma como criterio de exigencia que Cirlot defendía como “piedra de toque”.

Rompe con ellos en la renuncia a la visualidad explícita y en la incorporación masiva de teoría filosófica y científica como material poético. Donde los experimentalistas de los sesenta exploraban posibilidades materiales del lenguaje (tipografía, collage, objeto), Soriano Recio explora posibilidades conceptuales. Su experimentalismo es epistemológico antes que formal.

La obra confirma que el experimentalismo español no se agotó con las vanguardias históricas ni con los autores de los sesenta. Permanece como tradición viva capaz de absorber nuevos marcos teóricos y generar propuestas formales inéditas. Alabanzas de esto y de lo otro demuestra que la poesía experimental española del siglo XXI continúa interrogando los límites del lenguaje, la percepción y el sentido mediante estrategias formales rigurosas que exigen del lector una participación activa en la construcción del significado.