Grupo Editorial Pérez-Ayala. «ESPACIOS DE MARGINALIDAD EN LA LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA: POTORROMENDI COMO CRONOTOPO DE LA EXCLUSIÓN». Zenodo, 21 de septiembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17169857

ESPACIOS DE MARGINALIDAD EN LA LITERATURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA: POTORROMENDI COMO CRONOTOPO DE LA EXCLUSIÓN

Introducción: La periferia urbana en la narrativa española actual

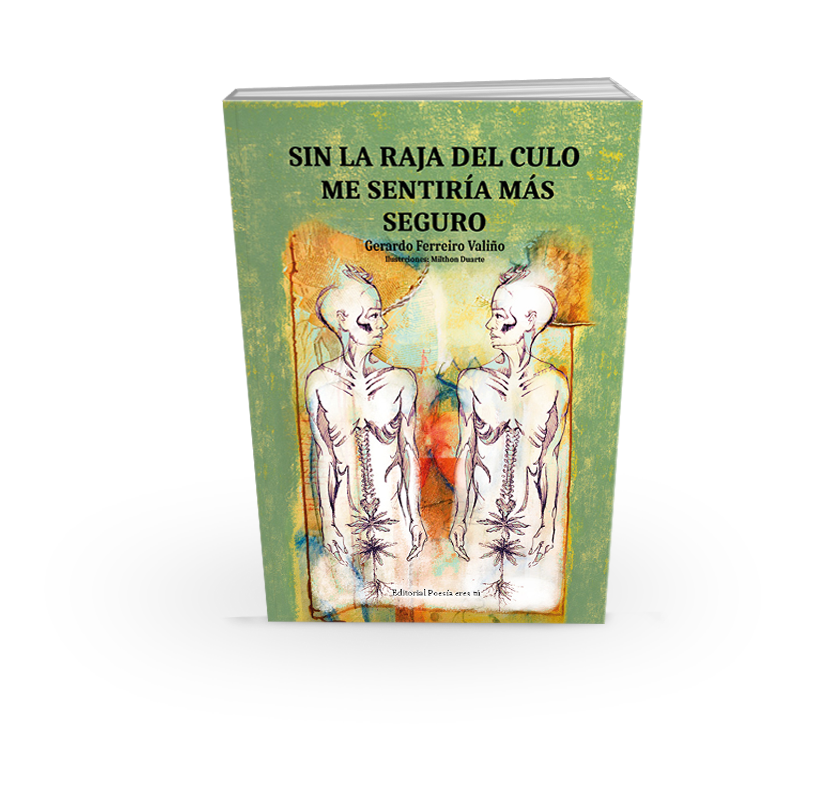

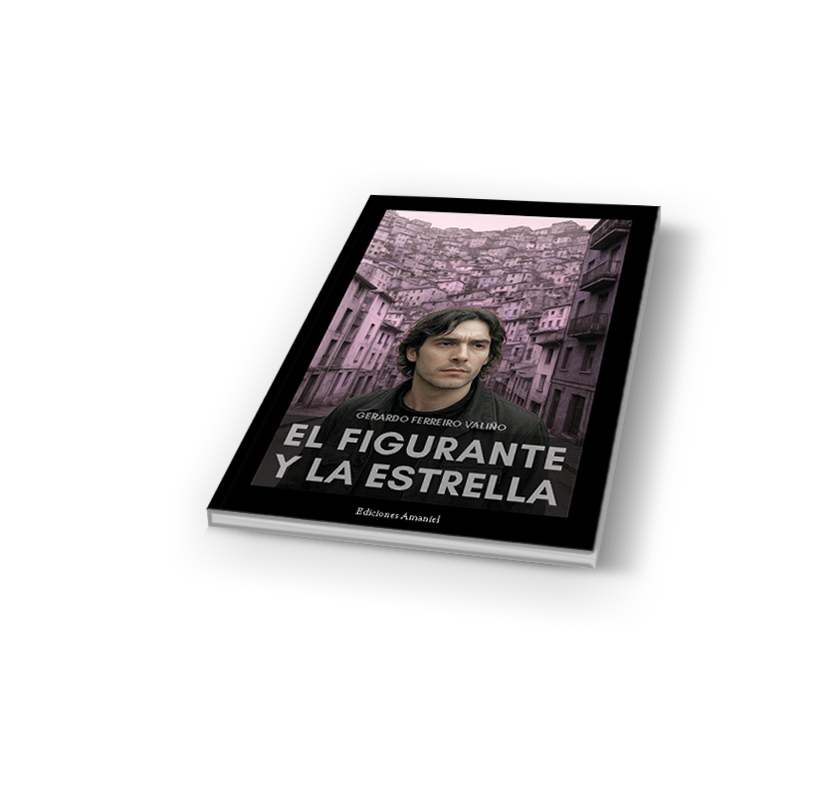

La narrativa española contemporánea ha incorporado progresivamente los espacios periféricos como escenarios privilegiados para explorar dinámicas de exclusión social, resistencia cultural y transformación urbana. Estos territorios, tradicionalmente marginados en el imaginario literario, adquieren en obras recientes un rol central que trasciende la mera ambientación para convertirse en elementos activos de la trama y la crítica social. En “El figurante y la estrella” de Gerardo Ferreiro Valiño, el barrio de Potorromendi emerge como paradigma de esta tendencia, configurándose como un cronotopo —concepto bakhtiniano que fusiona espacio y tiempo— de la exclusión.

Esta monografía analiza Potorromendi como espacio narrativo y social, comparándolo con otras representaciones de periferias urbanas en la literatura española actual, bajo el marco teórico de la geografía literaria y los estudios urbanos. El enfoque revela cómo estos espacios no solo reflejan realidades socioeconómicas, sino que también articulan narrativas de dignidad y comunidad en contextos de precariedad poscrisis.

MARCO TEÓRICO: EL CRONOTOPO, LA GEOGRAFÍA LITERARIA Y LOS ESTUDIOS URBANOS

El concepto de cronotopo en la teoría bakhtiniana

Mijaíl Bajtín define el cronotopo como la “conexión esencial de las relaciones temporales y espaciales” en la literatura, donde tiempo y espacio se fusionan para generar significado narrativo. En contextos de marginalidad urbana, el cronotopo opera como una categoría que condensa la experiencia histórica y social, transformando el espacio en un “tiempo materializado” que influye en la acción y los personajes. Para Bajtín, estos constructos no son estáticos: evolucionan con el género y el contexto cultural, permitiendo analizar cómo la periferia urbana encapsula procesos de exclusión temporal (como la desindustrialización) y espacial (como la segregación).

En la narrativa española contemporánea, el cronotopo periférico destaca la tensión entre el centro urbano —símbolo de progreso— y los márgenes —espacios de resistencia y deterioro. Esta noción facilita el examen de cómo el tiempo en la periferia se percibe como estancado o cíclico, contrastando con el dinamismo del núcleo urbano.

Geografía literaria y representación de espacios marginales

La geografía literaria estudia cómo los textos configuran y reinterpretan espacios reales, convirtiéndolos en constructos simbólicos que reflejan ideologías sociales. En el caso de las periferias urbanas españolas, esta disciplina analiza la “cartografía narrativa” de barrios como extensiones de conflictos socioeconómicos, desde el éxodo rural de los años 50 hasta la inmigración y precariedad del siglo XXI. Los estudiosos destacan cómo estos espacios literarios cuestionan la dicotomía centro-periferia, revelando procesos de gentrificación, segregación y resiliencia comunitaria.

Estudios urbanos y la periferia como locus de exclusión

Los estudios urbanos complementan este marco al enfatizar la periferia como producto de políticas urbanísticas que perpetúan desigualdades. En España, tras la crisis de 2008, estos espacios se convierten en “zonas de relegación” donde convergen precariedad laboral, multiculturalidad y formas alternativas de sociabilidad. La literatura contemporánea, según investigaciones como la tesis de David García Ponce, utiliza estas periferias para criticar el modelo neoliberal, representándolas no como vacíos urbanos sino como territorios de agencia y memoria colectiva.

Este marco integrado —cronotopo bakhtiniano, geografía literaria y estudios urbanos— permite desentrañar cómo Potorromendi en “El figurante y la estrella” funciona como un espacio multifacético que articula exclusión y dignidad.

ANÁLISIS DEL BARRIO DE POTORROMENDI COMO ESPACIO NARRATIVO Y SOCIAL

Potorromendi como espacio narrativo: Configuración y función en la trama

En “El figurante y la estrella”, Potorromendi se presenta como un enclave caótico y abrupto, descrito como “un caótico asentamiento de casi cinco mil almas, dejadas urbanísticamente hablando de la mano de Dios y del Ayuntamiento”. Esta caracterización narrativa no es meramente descriptiva: el barrio opera como cronotopo que fusiona el tiempo histórico de la desindustrialización bilbaína con el espacio marginal, creando un entorno donde el pasado industrial “humeante” se materializa en la precariedad presente.

Narrativamente, Potorromendi impulsa la trama al contrastar con espacios privilegiados como el Hotel María Cristina o Beverly Hills, destacando la dialéctica entre marginalidad y glamour. La orografía del barrio —”cientos de precarias viviendas trepando ladera arriba de la montaña”— simboliza barreras físicas y sociales, mientras que lugares como La Luciérnaga funcionan como microespacios de resistencia cultural, donde Mituyo organiza recitales poéticos que interrumpen el tiempo cíclico de la exclusión. Esta configuración espacial genera tensión dramática, como en el encuentro entre Mituyo y Escarlata, que transgrede las fronteras simbólicas del barrio.

Desde la geografía literaria, Potorromendi se cartografía como un “locus amoenus invertido”: un espacio de aparente degradación que revela belleza en la cotidianidad, como las vistas panorámicas de Bilbao que Mituyo contempla desde su ventana. Esta representación narrativa humaniza la periferia, convirtiéndola en un agente activo que moldea el desarrollo psicológico de los personajes.

Potorromendi como espacio social: Exclusión, comunidad y resistencia

Socialmente, Potorromendi encarna la exclusión urbana: su aislamiento geográfico —separado por “obsoleta divisoria” de vías férreas— refleja procesos de segregación que perpetúan la marginalidad. El barrio alberga “infraviviendas” y una economía de supervivencia, con “tres bares, dos tiendas, una peluquería y una carnicería pescadera” que configuran una red de sociabilidad alternativa. Estos elementos sociales ilustran la “marginalidad avanzada”, donde la precariedad laboral de Mituyo —dependiente de subsidios y trabajos esporádicos— se entrelaza con el tiempo estancado de la poscrisis.

Sin embargo, el espacio no es solo de exclusión: fomenta resistencia comunitaria, como los recitales en La Luciérnaga que trascienden “la mediocridad del entorno”. Aquí, el cronotopo bakhtiniano revela un tiempo dinámico de solidaridad, contrastando con la estática degradación urbana. Estudios urbanos destacan cómo tales periferias generan “costura comunitaria”, donde la vulnerabilidad fomenta redes de apoyo. Potorromendi, así, simboliza dignidad en la marginalidad: un espacio donde personajes como Mituyo preservan su humanidad mediante la poesía y la cultura, desafiando estereotipos de pasividad periférica.

COMPARACIÓN CON OTRAS REPRESENTACIONES DE PERIFERIAS URBANAS EN LA NARRATIVA ESPAÑOLA ACTUAL

Paralelos con la narrativa realista de los años 50-60

Potorromendi dialoga con periferias de la narrativa realista del Medio Siglo, como los suburbios madrileños en “La colmena” de Camilo José Cela o “El Jarama” de Rafael Sánchez Ferlosio, donde el espacio urbano marginal refleja el éxodo rural y la alienación obrera. Sin embargo, mientras aquellas enfatizan la deshumanización, Potorromendi incorpora resistencia cultural, evolucionando hacia una representación poscrisis más agentiva.

Comparación con la Transición y la novela de memoria

En obras de la Transición como “San Camilo, 1936” de Cela o narrativas posteriores como “Soldados de Salamina” de Javier Cercas, las periferias urbanas simbolizan la reconstrucción democrática, con suburbios como espacios de memoria colectiva. Potorromendi comparte esta función memorial —evocando el Bilbao industrial— pero añade capas poscrisis, como la precariedad económica, diferenciándose por su enfoque en la dignidad individual.

Similitudes y diferencias con la nueva novela social del siglo XXI

La tesis de David García Ponce analiza periferias en novelas como “Los girasoles ciegos” de Alberto Méndez o “Intemperie” de Jesús Carrasco, donde estos espacios encarnan exclusión y resiliencia. Potorromendi se asemeja a los suburbios de “Voces del extrarradio” de autores contemporáneos, representando multiculturalidad y precariedad, pero se distingue por su cronotopo poético: mientras otras obras enfatizan violencia urbana, Ferreiro Valiño destaca la creatividad como herramienta de empoderamiento.

En comparación con “Tiza roja” de Isaac Rosa, que fragmenta la precariedad en múltiples periferias , Potorromendi ofrece una representación focalizada, humanizando la marginalidad mediante detalles etnográficos como las huertas y tabernas. Esta evolución refleja un giro en la narrativa actual hacia periferias como “territorios de posibilidad”, cuestionando el centro hegemónico.

Conclusiones: La periferia como espacio de transformación literaria

Potorromendi trasciende su rol como mero escenario para convertirse en un cronotopo que integra exclusión y resistencia, dialogando con tradiciones literarias españolas mientras innova en la representación poscrisis. Esta configuración espacial no solo critica desigualdades urbanas, sino que propone la periferia como locus de dignidad humana, enriqueciendo el canon narrativo contemporáneo.