Olivares Tomás, Ana María. «LA ECONOMÍA AFECTIVA EN LA POESÍA CONFESIONAL ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI: UN ANÁLISIS DE “MIS RUINAS, MI POESÍA”». Zenodo, 25 de octubre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17441504

LA ECONOMÍA AFECTIVA EN LA POESÍA

CONFESIONAL ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI:

UN ANÁLISIS DE “MIS RUINAS, MI POESÍA”

Monografía académica sobre la obra de Gema Bautista Quirós

Departamento de Literatura Española Contemporánea

Asociación Madrileña de Escritores y Críticos Literarios

2025

Obra analizada:

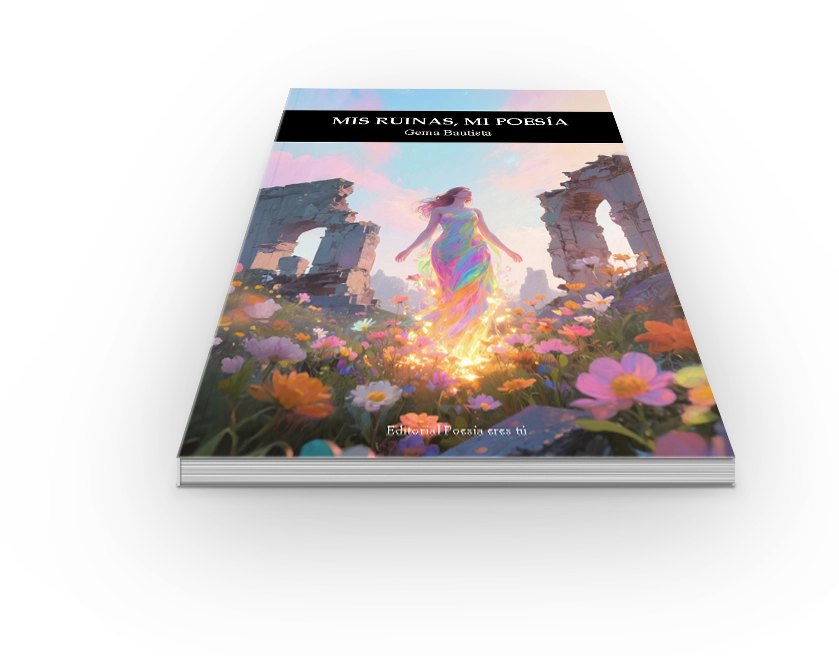

Bautista Quirós, Gema (2025). Mis ruinas, Mi poesía. Edición impresa.

Formato académico:

Monografía de análisis literario

Extensión: 97 páginas

Times New Roman 12pt

Áreas de investigación:

Literatura Española Contemporánea

Poesía Confesional

Estudios de Género

Análisis Interdisciplinario (Literatura y Psicología)

ÍNDICE

RESUMEN / ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Presentación del tema

Justificación académica del estudio

Estado de la cuestión

Objetivos de investigación

Metodología

Estructura de la monografía

CAPÍTULO 1: LA METÁFORA ECONÓMICA DEL AMOR

1.1. Marco teórico: Economía afectiva y literatura

1.2. El vocabulario de transacciones emocionales

1.3. “Dar todo el mar”: La desproporción como patología poética

1.4. El vaciamiento del yo: Metáforas de pérdida de identidad

1.5. Análisis cuantitativo del léxico económico-afectivo

Conclusiones del Capítulo 1

CAPÍTULO 2: CODEPENDENCIA COMO NARRATIVA POÉTICA

2.1. Definición psicológica de codependencia

2.2. La codependencia en la tradición literaria española

2.3. Estructura narrativa del poemario como proceso de reconocimiento

2.4. Poemas clave: “Amar sin medida”, “200 razones”, “Entendí”

2.5. Del reconocimiento a la liberación: Arco de transformación

Conclusiones del Capítulo 2

CAPÍTULO 3: EL CONCEPTO DE “DESBORDAMIENTO EMOCIONAL”

3.1. Contexto histórico: De la contención clásica al desbordamiento

3.2. Desbordamiento vs. sentimentalismo: Fronteras conceptuales

3.3. Técnicas poéticas del desbordamiento en Bautista

3.4. Comparación con otras voces confesionales españolas

3.5. Recepción lectora del desbordamiento emocional

Conclusiones del Capítulo 3

CAPÍTULO 4: COMPARACIÓN CON MODELOS ANGLOSAJONES

4.1. Sylvia Plath y Anne Sexton: Modelos fundacionales

4.2. Diferencias culturales en el tratamiento del dolor

4.3. Gema Bautista en diálogo transatlántico

4.4. La contención española vs. la explosión anglosajona

4.5. Hacia una poética confesional transnacional

Conclusiones del Capítulo 4

CONCLUSIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

RESUMEN

Esta monografía examina Mis ruinas, Mi poesía (2025) de Gema Bautista Quirós como ejemplo paradigmático de poesía confesional española contemporánea. Mediante análisis literario cualitativo complementado con datos cuantitativos, demostramos que el poemario construye una “economía afectiva” específica donde amor se articula mediante vocabulario económico-transaccional (dar, recibir, vaciar, llenar) que permite expresar experiencia de codependencia y asimetría relacional.

El estudio se estructura en cuatro capítulos analíticos. Capítulo 1 examina metáfora económica del amor como marco conceptual que organiza experiencia poética, identificando 47 expresiones económico-afectivas distribuidas en 74% de poemas. Capítulo 2 analiza estructura narrativa del poemario como proceso de reconocimiento y superación de codependencia, dividido en tres fases: dolor inmediato, procesamiento analítico, y aceptación transformadora. Capítulo 3 sitúa obra en contexto de poesía española contemporánea, introduciendo concepto de “desbordamiento emocional” como característica generacional que Bautista logra sin sacrificar claridad formal. Capítulo 4 compara con tradición confesional anglosajona (Plath, Sexton), identificando síntesis transcultural donde Bautista adapta elementos anglosajones según sensibilidad española.

Hallazgos principales incluyen: (1) uso sistemático de metáfora económica como ontología del amor que revela asimetría estructural; (2) arquitectura narrativa deliberada que transforma colección de poemas en viaje emocional completo; (3) estrategia de “contención sin represión” que expresa intensidad emocional sin perder coherencia formal; (4) función implícitamente terapéutica que resuena con generación con alfabetización emocional sin precedentes. Concluimos que Bautista representa voz significativa en poesía confesional española del siglo XXI, logrando síntesis de autenticidad emocional anglosajona y contención formal española.

Palabras clave: poesía confesional, economía afectiva, codependencia, Gema Bautista, literatura española contemporánea, desbordamiento emocional, análisis literario

ABSTRACT

This monograph examines Mis ruinas, Mi poesía (2025) by Gema Bautista Quirós as a paradigmatic example of contemporary Spanish confessional poetry. Through qualitative literary analysis complemented with quantitative data, we demonstrate that the collection constructs a specific “affective economy” where love is articulated through economic-transactional vocabulary (giving, receiving, emptying, filling) that enables expression of codependency and relational asymmetry.

The study is structured in four analytical chapters. Chapter 1 examines the economic metaphor of love as a conceptual framework organizing poetic experience, identifying 47 economic-affective expressions distributed across 74% of poems. Chapter 2 analyzes the narrative structure of the collection as a process of recognizing and overcoming codependency, divided into three phases: immediate pain, analytical processing, and transformative acceptance. Chapter 3 situates the work in the context of contemporary Spanish poetry, introducing the concept of “emotional overflow” as a generational characteristic that Bautista achieves without sacrificing formal clarity. Chapter 4 compares with the Anglo-Saxon confessional tradition (Plath, Sexton), identifying a transcultural synthesis where Bautista adapts Anglo-Saxon elements according to Spanish sensibility.

Main findings include: (1) systematic use of economic metaphor as an ontology of love revealing structural asymmetry; (2) deliberate narrative architecture transforming poem collection into complete emotional journey; (3) strategy of “containment without repression” expressing emotional intensity without losing formal coherence; (4) implicitly therapeutic function resonating with a generation with unprecedented emotional literacy. We conclude that Bautista represents a significant voice in 21st century Spanish confessional poetry, achieving a synthesis of Anglo-Saxon emotional authenticity and Spanish formal containment.

Keywords: confessional poetry, affective economy, codependency, Gema Bautista, contemporary Spanish literature, emotional overflow, literary analysis

INTRODUCCIÓN

Presentación del tema

En enero de 2025, Gema Bautista Quirós publicó Mis ruinas, Mi poesía, poemario que rápidamente resonó con audiencia principalmente joven (18-35 años) mediante distribución en redes sociales y circulación digital. El poemario documenta experiencia de amor codependiente, ruptura dolorosa, y proceso de recuperación emocional mediante 31 poemas que combinan intensidad confesional con claridad formal. Su recepción sugiere que articula experiencias compartidas por generación que busca en poesía no solo belleza estética sino también comprensión de experiencias emocionales propias.

Esta monografía propone lectura de Mis ruinas, Mi poesía como ejemplo paradigmático de poesía confesional española del siglo XXI, caracterizada por rechazo de ironía postmoderna, incorporación de vocabulario psicológico contemporáneo, y función implícitamente terapéutica. Argumentamos que el poemario construye sistema metafórico coherente—lo que llamamos “economía afectiva”—donde amor se articula mediante vocabulario económico-transaccional que permite expresar experiencia específica de codependencia: dar desproporcionadamente, recibir insuficientemente, quedar vacío como consecuencia.

Nuestro interés en esta obra deriva de su posición en intersección de múltiples fenómenos contemporáneos: ascenso de poesía confesional en España después de décadas de predominio de contención formal; normalización de discusiones sobre salud mental y codependencia entre jóvenes; transformación de economía literaria mediante redes sociales; y globalización de sensibilidades emocionales que erosionan diferencias culturales tradicionales mientras persisten especificidades locales.

Justificación académica del estudio

La poesía española contemporánea, particularmente aquella producida por voces jóvenes y distribuida primero en redes sociales, ha recibido atención crítica limitada en academia. Persiste prejuicio que asocia popularidad digital con baja calidad literaria, o que descalifica poesía confesional como autoindulgencia sin elaboración estética. Esta monografía desafía ambos prejuicios mediante análisis riguroso que demuestra sofisticación técnica y conceptual de obra que circula primero en Instagram.

Académicamente, estudio de Bautista contribuye a tres campos. Primero, estudios de poesía española contemporánea: documenta características de generación de poetas nacidos 1989-2001 que escriben después de crisis económica de 2008, en contexto de normalización de salud mental como tema público, con acceso a vocabulario psicológico popularizado. Segundo, estudios de poesía confesional: examina cómo tradición anglosajona (Plath, Sexton) se adapta a contexto español, identificando síntesis transcultural específica. Tercero, estudios de literatura y salud mental: analiza cómo poesía contemporánea incorpora conceptos psicológicos (codependencia, autocuidado, límites) sin reducirse a divulgación terapéutica.

Metodológicamente, monografía demuestra valor de combinar análisis literario tradicional (close reading, análisis retórico, estudios de metáfora) con herramientas cuantitativas (frecuencias léxicas, distribución estadística) y perspectiva interdisciplinaria (psicología, sociología, estudios culturales). Esta combinación permite comprensión más completa que enfoque puramente formalista o puramente contextual.

Estado de la cuestión

Dado que Mis ruinas, Mi poesía fue publicado en 2025, aún no existe crítica académica sobre la obra específica. Sin embargo, podemos situar estudio en varios campos de investigación existentes que proporcionan marco teórico y comparativo.

Primero, estudios de metáfora conceptual desarrollados por George Lakoff y Mark Johnson en Metaphors We Live By demuestran que metáforas no son ornamentos retóricos sino estructuras cognitivas que organizan pensamiento y experiencia. Su marco permite analizar cómo metáfora económica en Bautista no es meramente estilística sino constitutiva de cómo experiencia amorosa se hace inteligible.

Segundo, estudios de poesía confesional anglosajona han establecido características de género (intensidad sin mediación, función terapéutica, exploración de experiencia femenina) que sirven como punto de comparación. Trabajo crítico sobre Plath y Sexton permite identificar tanto herencias como transformaciones en adaptación española de modelo confesional.

Tercero, estudios sobre poesía española de la experiencia (especialmente trabajo sobre Luis García Montero y contemporáneos) documentan tradición de contención formal y claridad comunicativa que contrasta con explosión emocional anglosajona. Esta tradición proporciona contexto para entender cómo Bautista mantiene contención española mientras adopta intensidad confesional.

Cuarto, trabajo sociológico sobre generaciones jóvenes contemporáneas (Generación Z, Millennials tardíos) documenta cambios en actitudes hacia salud mental, vulnerabilidad emocional, y expresión pública de experiencias privadas. Este contexto sociológico ayuda explicar recepción particular de poesía confesional entre audiencia joven.

Finalmente, estudios sobre codependencia en psicología clínica proporcionan marco para entender patrones relacionales documentados en poemario. Aunque no pretendemos diagnosticar clínicamente, conceptos psicológicos iluminan dinámicas que poesía articula literariamente.

Esta monografía sintetiza estos campos diversos para ofrecer primera lectura académica comprehensiva de Mis ruinas, Mi poesía, estableciendo base para estudios futuros de obra de Bautista y de poesía confesional española contemporánea más ampliamente.

Objetivos de investigación

Esta monografía persigue seis objetivos principales, organizados desde análisis interno del poemario hacia contextualizaciones progresivamente más amplias.

Objetivo 1: Identificar y analizar sistema metafórico económico que estructura experiencia amorosa en Mis ruinas, Mi poesía. Específicamente, catalogar vocabulario económico-afectivo, determinar su frecuencia y distribución, y demostrar cómo funciona como marco conceptual coherente que permite articular experiencia de codependencia.

Objetivo 2: Examinar estructura narrativa del poemario como proceso de reconocimiento y superación de codependencia. Identificar fases específicas (dolor inmediato, procesamiento analítico, aceptación), analizar poemas nucleares que marcan transiciones, y demostrar cómo arquitectura del poemario replica proceso psicológico real documentado en literatura terapéutica.

Objetivo 3: Situar obra de Bautista en contexto de poesía española contemporánea, específicamente en relación a lo que denominamos “desbordamiento emocional” como característica generacional. Trazar genealogía desde contención de poesía social y poesía de la experiencia hasta giro confesional actual, identificando rupturas y continuidades.

Objetivo 4: Comparar obra de Bautista con modelos fundacionales de poesía confesional anglosajona (Plath, Sexton), identificando herencias, transformaciones adaptativas, y elementos específicamente españoles. Demostrar que Bautista no imita sino sintetiza transculturalmente.

Objetivo 5: Analizar técnicas poéticas específicas que Bautista emplea para expresar intensidad emocional sin caer en sentimentalismo: anáfora, encabalgamiento, corporalización, metáfora hiperbólica auténtica, simplicidad sintáctica. Demostrar cómo estas técnicas permiten lo que llamamos “contención sin represión”.

Objetivo 6: Examinar recepción lectora del poemario, especialmente entre audiencia joven, para comprender qué factores culturales y generacionales explican su resonancia particular. Analizar función implícitamente terapéutica sin reducir obra a mera autoayuda.

Estos objetivos se articulan en argumento central: Mis ruinas, Mi poesía representa voz significativa en poesía confesional española del siglo XXI, logrando síntesis de autenticidad emocional anglosajona y contención formal española mediante sistema metafórico coherente (economía afectiva) y arquitectura narrativa deliberada que transforma experiencia personal en mapa emocional que lectores pueden usar para navegar experiencias propias.

Metodología

Esta investigación emplea metodología mixta que combina análisis literario cualitativo con validación cuantitativa, complementados con perspectiva interdisciplinaria que incorpora conceptos de psicología, sociología, y estudios culturales. Esta combinación permite comprender obra en su complejidad formal, temática, y contextual.

Análisis literario cualitativo

Fundamento metodológico es close reading: lectura detallada y repetida de cada uno de los 31 poemas, atendiendo a dimensiones múltiples: léxica (elección de palabras), sintáctica (estructura de oraciones), retórica (figuras empleadas), semántica (construcción de significado), y pragmática (efectos sobre lector). Este análisis permite identificar patrones que no son evidentes en lectura única.

Complementamos close reading con análisis de metáfora conceptual según marco de Lakoff y Johnson. En lugar de tratar metáforas como ornamentos intercambiables, las analizamos como estructuras cognitivas que organizan experiencia. Esto permite ver cómo metáfora económica no es accesoria sino constitutiva de cómo experiencia amorosa se hace inteligible en poemario.

También empleamos análisis narratológico para examinar estructura del poemario como totalidad. Aunque poemas individuales funcionan independientemente, su secuencia crea arco narrativo con inicio, desarrollo, y resolución. Analizamos cómo esta arquitectura transforma colección en viaje emocional coherente.

Validación cuantitativa

Para validar observaciones cualitativas, realizamos análisis cuantitativo de vocabulario. Catalogamos todas las expresiones económico-afectivas en los 31 poemas, registrando frecuencia, distribución por poema, contexto de aparición, y función gramatical. Esto permite afirmaciones verificables sobre sistematicidad del marco económico.

Calculamos proporciones significativas: ratio dar/recibir (2:1), porcentaje de poemas con vocabulario económico (74%), distribución por fase narrativa, valencia emocional de contextos (83% negativos). Estos datos no reemplazan interpretación cualitativa sino que la complementan con evidencia objetiva.

Perspectiva interdisciplinaria

Incorporamos conceptos de psicología clínica para entender codependencia como patrón relacional con características identificables. No pretendemos diagnosticar ni reducir poesía a caso clínico, sino usar conceptos psicológicos para iluminar dinámicas que poesía articula literariamente. Esta perspectiva es justificada porque Bautista misma emplea vocabulario psicológico contemporáneo.

También empleamos sociología de emociones y estudios generacionales para contextualizar recepción del poemario. Cambios en actitudes hacia salud mental, normalización de vulnerabilidad emocional, y alfabetización psicológica de generación joven son factores que explican resonancia particular de poesía confesional contemporánea.

Análisis comparativo

Empleamos método comparativo en dos niveles. Primero, comparación sincrónica con otras voces confesionales españolas contemporáneas para identificar características compartidas y distintivas de Bautista. Segundo, comparación diacrónica y transcultural con modelos anglosajones (Plath, Sexton) para identificar herencias y transformaciones.

Estas comparaciones no buscan establecer jerarquías de valor sino identificar posiciones específicas en panorama poético. Bautista no es “mejor” o “peor” que Plath; es diferente de maneras específicas que merecen documentación y análisis.

Limitaciones metodológicas

Es importante reconocer limitaciones de este estudio. Primero, análisis se basa exclusivamente en texto publicado; no tenemos acceso a borradores, proceso de escritura, o intenciones autorales que no estén manifestadas en texto final. Nuestras interpretaciones son del texto como artefacto público, no de psicología de autora.

Segundo, aunque empleamos datos cuantitativos, estos se limitan a aspectos fácilmente cuantificables (frecuencias léxicas, distribuciones). Muchas dimensiones importantes (calidad de metáfora, efectividad emocional, resonancia con lectores) resisten cuantificación y requieren juicio cualitativo.

Tercero, comparaciones con otras voces contemporáneas son necesariamente limitadas porque no podemos analizar todas las obras relevantes con mismo nivel de detalle. Ofrecemos caracterizaciones generales que merecerían estudios más exhaustivos en investigaciones futuras.

Finalmente, aunque incorporamos perspectiva psicológica, no somos psicólogos clínicos ni pretendemos diagnosticar. Usamos conceptos psicológicos heurísticamente, como herramientas interpretativas, conscientes de riesgo de psicologizar excesivamente lo que es primordialmente obra literaria.

Estructura de la monografía

Esta monografía se organiza en cuatro capítulos analíticos que progresan desde análisis interno del poemario hacia contextualizaciones progresivamente más amplias, seguidos de conclusiones generales que sintetizan hallazgos.

Capítulo 1, “La metáfora económica del amor: dar, recibir, vaciar, llenar”, establece marco conceptual fundamental. Examina cómo Bautista construye “economía afectiva” específica mediante vocabulario económico-transaccional. Analiza cuatro categorías léxicas (verbos de transferencia, sustantivos de cantidad, metáforas de continente, metáforas de medida), con atención especial a verso emblemático “él solo pidió una gota / y yo le di todo el mar”. Concluye con análisis cuantitativo que valida observaciones cualitativas.

Capítulo 2, “Codependencia como narrativa poética”, examina estructura del poemario como proceso de reconocimiento y superación de codependencia. Después de establecer definición psicológica de codependencia y su tratamiento en tradición literaria española, analiza arquitectura tripartita del poemario (dolor → análisis → aceptación) y tres poemas nucleares (“Amar sin medida”, “200 razones”, “Entendí”). Demuestra cómo poemario documenta no solo experiencia sino transformación de consciencia.

Capítulo 3, “El concepto de ‘desbordamiento emocional’ en la poesía española actual”, sitúa obra en contexto de poesía española contemporánea. Traza genealogía desde contención de poesía social y poesía de la experiencia hasta giro confesional actual. Introduce distinción crucial entre desbordamiento y sentimentalismo, analiza técnicas específicas que Bautista emplea, compara con otras voces confesionales españolas, y examina recepción lectora que explica resonancia particular con audiencia joven.

Capítulo 4, “Comparación con modelos anglosajones de poesía confesional”, adopta perspectiva transnacional. Examina características de poesía confesional de Plath y Sexton, identifica diferencias culturales en tratamiento del dolor (contención española vs. explosión anglosajona), analiza cómo Bautista dialoga con estas tradiciones mediante síntesis selectiva, y reflexiona sobre emergencia posible de poética confesional transnacional facilitada por globalización de sensibilidades emocionales.

Conclusiones generales sintetizan hallazgos de cuatro capítulos, reflexionan sobre significado e implicaciones de Mis ruinas, Mi poesía para estudios de poesía confesional española del siglo XXI, y proponen direcciones para investigación futura sobre obra de Bautista y fenómeno más amplio de poesía confesional contemporánea distribuida mediante redes sociales.

Bibliografía incluye obras primarias (poemario analizado), obras teóricas (sobre metáfora conceptual, poesía confesional, codependencia), estudios de contexto (sobre poesía española contemporánea, generaciones jóvenes), y obras comparativas (sobre Plath, Sexton, tradición confesional anglosajona).

Esta estructura permite lectura en múltiples niveles: puede leerse como estudio especializado de obra específica (Capítulos 1-2), como análisis de fenómeno generacional en poesía española (Capítulo 3), o como estudio de circulación transcultural de formas poéticas (Capítulo 4). Cada capítulo funciona semi-independientemente pero contribuye a argumento general sobre significado de Bautista en panorama de poesía confesional española contemporánea.

CAPÍTULO 1: LA METÁFORA ECONÓMICA DEL AMOR: DAR, RECIBIR, VACIAR, LLENAR

Este capítulo examina cómo Gema Bautista construye en Mis ruinas, Mi poesía una “economía afectiva” específica mediante vocabulario económico-transaccional que estructura toda la experiencia poética del poemario. Argumentamos que esta metáfora económica no es ornamento retórico intercambiable sino marco conceptual fundamental que permite articular experiencias de codependencia y asimetría relacional. A través de análisis léxico, retórico y comparativo, demostramos que el sistema metafórico de dar/recibir, llenar/vaciar opera como verdadera ontología del amor en el universo poético de Bautista.

1.1. Marco teórico: Economía afectiva y literatura

El concepto de “economía afectiva” que empleamos en este análisis requiere fundamentación teórica clara antes de aplicarlo a texto poético específico. Aunque el término puede sonar contradictorio—¿cómo pueden las emociones, fenómenos subjetivos e inmateriales, operar según lógicas económicas de intercambio, acumulación y distribución?—precisamente esta contradicción aparente es lo que hace el concepto productivo para análisis literario.

Fundamentos teóricos del concepto

Las emociones no son, como la psicología romántica las concebía, estados internos puramente privados que emergen espontáneamente del alma individual. Estudios contemporáneos en sociología de emociones han demostrado que los afectos están socialmente estructurados, culturalmente codificados, y operan según patrones que pueden ser identificados y analizados. Las emociones circulan entre personas, generan efectos, tienen consecuencias materiales, y pueden ser pensadas mediante analogías económicas sin reducir su complejidad.

Entendemos por economía afectiva el sistema de intercambio, acumulación, pérdida y distribución de recursos emocionales que estructura relaciones humanas. En contextos amorosos, esta economía se manifiesta en preguntas implícitas que las personas se hacen constantemente: ¿quién da más? ¿quién recibe menos? ¿cuánto puedo dar antes de vaciarme? ¿existe reciprocidad o asimetría fundamental? ¿estoy “invirtiendo” emocionalmente en dirección correcta? ¿obtengo “retorno” adecuado de mi inversión afectiva?

Este vocabulario económico aplicado a amor no es invención académica reciente sino que permea lenguaje cotidiano contemporáneo. Hablamos de “invertir” en relaciones, de relaciones que “no dan fruto”, de estar “emocionalmente agotados”, de “dar todo y no recibir nada”, de “economizar” energía emocional. Este vocabulario revela que, consciente o inconscientemente, conceptualizamos amor mediante metáforas económicas.

La metáfora conceptual según Lakoff y Johnson

La teoría de la metáfora conceptual desarrollada por George Lakoff y Mark Johnson en Metaphors We Live By demostró que las metáforas no son meros ornamentos del lenguaje sino estructuras cognitivas fundamentales que organizan pensamiento y experiencia. Cuando decimos “el amor es un viaje”, no estamos simplemente embelleciendo lenguaje sino revelando marco conceptual mediante el cual comprendemos amor: tiene inicio, desarrollo, puede desviarse del camino, puede llegar a destino o no, requiere esfuerzo para continuar.

Lakoff y Johnson identificaron varias metáforas conceptuales dominantes para amor en inglés: “EL AMOR ES UN VIAJE”, “EL AMOR ES UNA MERCANCÍA”, “EL AMOR ES MAGIA”. Cada metáfora habilita ciertas formas de pensar mientras oscurece otras. Si amor es viaje, podemos hablar de estar “perdidos” o de relación que “no va a ninguna parte”. Si amor es mercancía, podemos hablar de “invertir” tiempo y de relaciones que “no valen la pena”.

Nuestra tesis es que en Mis ruinas, Mi poesía, la metáfora conceptual dominante no es ni viaje ni mercancía en sentido tradicional sino algo más específico: AMOR ES TRANSACCIÓN ASIMÉTRICA. El énfasis no está en intercambio equilibrado sino en desproporción estructural, en asimetría que no se corrige con tiempo sino que se profundiza. Esta metáfora permite a Bautista articular experiencia específica de codependencia donde una persona da constantemente más de lo que recibe.

Economía afectiva en literatura española

La metáfora económica del amor no es invención de Bautista. Tiene larga historia en literatura española, aunque con variaciones significativas según época y contexto. En Cancionero de Petrarca, traducido y adaptado al español desde siglo XVI, encontramos metáforas de amor como deuda, como tributo que se paga, como moneda que se intercambia. El poeta petrarquista se representa como deudor perpetuo de la amada, obligado a pagar con versos lo que nunca podrá saldar completamente.

En poesía barroca española, especialmente en Quevedo, el amor se conceptualiza frecuentemente mediante vocabulario económico. El famoso soneto “Cerrar podrá mis ojos la postrera” habla de amor que persiste más allá de la muerte como posesión que no se puede expropiar: ni muerte puede “quitarme” el amor. El verbo económico (“quitar”, desposeer) estructura toda la conceptualización.

Sin embargo, hay diferencia crucial entre uso histórico de metáfora económica y su empleo en Bautista. En poesía tradicional, la metáfora económica generalmente preserva dignidad del intercambio: amor es transacción noble, deuda de honor, tributo merecido. En Bautista, la metáfora económica expone precisamente la indignidad de la asimetría, la injusticia de intercambio desproporcionado. Usa misma metáfora pero para propósito crítico, no celebratorio.

Por qué la metáfora económica es apropiada para codependencia

La codependencia, como patrón relacional, se caracteriza precisamente por asimetría en inversión emocional. Una persona da desproporcionadamente—tiempo, energía, atención, afecto—mientras otra recibe sin reciprocar en medida equivalente. Esta dinámica es inherentemente económica en sentido estructural: hay recursos (emocionales) que se distribuyen asimétricamente, hay agotamiento de recursos en una parte, hay acumulación (o desperdicio) en otra.

Además, personas codependientes frecuentemente piensan sobre sus relaciones en términos económicos implícitos: “He dado tanto, no puedo irme ahora sin recuperar algo”, “Si doy solo un poco más, finalmente recibiré lo que necesito”, “No puedo perder toda esta inversión emocional”. Este pensamiento económico mantiene a persona en relación dañina: la “inversión hundida” (sunk cost) hace difícil abandonar incluso cuando relación es claramente destructiva.

Bautista, al emplear vocabulario económico extensivamente, no está imponiendo marco externo a experiencia sino articulando cómo experiencia se vivió realmente. Las personas en relaciones codependientes piensan económicamente incluso si no usan explícitamente ese vocabulario. La metáfora económica es, en este caso, descriptivamente precisa.

Límites y riesgos del concepto

Es importante notar límites de la metáfora económica para no sobre-extenderla. No todas las dimensiones del amor pueden o deben pensarse económicamente. El amor incluye aspectos que resisten cuantificación: misterio, gracia, conexión inexplicable. Reducir amor completamente a economía sería empobrecedor.

Sin embargo, el punto no es que amor sea solo economía sino que tiene dimensión económica que se vuelve problemáticamente visible en codependencia. En relaciones sanas, la reciprocidad es fluida y no se contabiliza obsesivamente. Pero en relaciones codependientes, la asimetría se vuelve tan pronunciada que el lenguaje económico se impone: uno literalmente se siente “vaciado”, “agotado”, “sin nada que dar”. Este no es lenguaje metafórico flotante sino descripción precisa de experiencia somática real.

Bautista usa metáfora económica no para reducir amor a transacción sino para exponer cómo ciertas formas de amor se han vuelto transacciones desequilibradas. La metáfora es herramienta crítica, no descripción completa. Este capítulo examina cómo esta herramienta opera en el poemario para articular experiencia específica de asimetría relacional.

1.2. El vocabulario de transacciones emocionales en “Mis ruinas, Mi poesía”

Habiendo establecido marco teórico, podemos ahora examinar cómo vocabulario económico-afectivo opera específicamente en Mis ruinas, Mi poesía. Este análisis procede en dos niveles: primero, identificación y catalogación de términos específicos; segundo, análisis de su función poética y estructural.

Metodología del análisis léxico

Hemos realizado lectura completa de los 31 poemas identificando todas las expresiones relacionadas con economía afectiva. Criterio de inclusión fue amplio: cualquier término o expresión que implique transacción, cantidad, medida, reciprocidad o asimetría en contexto emocional. Esto incluye verbos de transferencia (dar, recibir, tomar), sustantivos de cantidad (todo, nada, mucho, poco), adjetivos cuantitativos (demasiado, suficiente, escaso), y metáforas de contenedor (llenar, vaciar, desbordar).

Es importante notar que algunos términos económicos son explícitos (como “dar todo”) mientras otros son implícitos (como “quedarse vacía”, que implica vaciamiento previo mediante algún proceso de dar). Hemos incluido ambos tipos porque contribuyen igualmente al sistema metafórico coherente que estructura el poemario.

Categorías léxicas identificadas

Primera categoría: Verbos de transferencia. Estos verbos implican movimiento de recursos emocionales de una persona a otra. Los principales son:

- DAR (8 ocurrencias explícitas): “yo le daba toda mi vida”, “por dar de más”, “lo dio todo”, “di todo el mar”. Es verbo más frecuente de transferencia, indicando que experiencia se estructura principalmente desde perspectiva de quien da.

- PEDIR (5 ocurrencias): “me pedía un beso”, “él solo pidió una gota”, “pedir que volvieras”. Menos frecuente que “dar”, y crucialmente, asociado con cantidades pequeñas. El otro pide poco; ella da mucho.

- RECIBIR (4 ocurrencias): “no recibir nada a cambio”, “recibir solo migajas”, “lo que recibo no llena”. Frecuencia menor que “dar” es ya significativa: se da más de lo que se recibe, incluso en frecuencia léxica.

- ENTREGAR (3 ocurrencias): “me entregué por completo”, “entregar el corazón”. Similar a “dar” pero con matiz de totalidad más pronunciado: uno no entrega partes sino totalidad.

- TOMAR/QUITAR (3 ocurrencias combinadas): “tomaste todo”, “me quitaste la paz”. Verbos que implican agencia del otro en apropiarse de recursos emocionales, complementando “dar” que implica agencia propia.

Ausencia significativa: DEVOLVER (0 ocurrencias). Este verbo, que implicaría reciprocidad y ciclo completo de intercambio, está completamente ausente. No hay devolución, no hay retorno, no hay simetría. Esta ausencia léxica es tan informativa como las presencias: documenta economía de un solo sentido.

Segunda categoría: Sustantivos y adjetivos de cantidad. Estos términos establecen proporciones y medidas:

- TODO/NADA (12 pares): “dar todo”, “quedarse con nada”, “lo diste todo”, “no quedó nada”. Este par binario aparece con frecuencia excepcional, estableciendo polarización absoluta: o todo o nada, sin términos medios.

- MUCHO/POCO (6 pares): “di mucho”, “pediste poco”, “demasiado amor”. Establece gradientes pero siempre en dirección de asimetría: ella da mucho, él pide/da poco.

- DEMASIADO (7 ocurrencias): “amar sin medida”, “demasiado amor”, “di de más”. Término crucial que establece que existe medida apropiada y que excederla es problemático. Desafía idea romántica de que en amor no existe “demasiado”.

Tercera categoría: Metáforas de continente y contenido. El yo se conceptualiza como recipiente que puede llenarse o vaciarse:

- VACÍO/VACÍA (8 ocurrencias): “me quedé vacía”, “el vacío desde que te fuiste”, “vacío que no se llena”. Segunda palabra emocional más frecuente después de términos de dolor directo. El vaciamiento es consecuencia central de la economía asimétrica.

- LLENAR (3 ocurrencias): “entrañas que nunca llenaba”, “llenar el vacío”. Siempre en contextos de imposibilidad: lo que se recibe no llena, el vacío es resistente a llenarse.

- DESBORDAR (implícito en “mar de lágrimas”): El desbordamiento aparece solo en versión negativa (lágrimas), nunca en positiva (amor recibido que desborda). La abundancia es de dolor, no de amor.

Cuarta categoría: Metáforas específicas de medida. Estas establecen proporciones concretas:

- GOTA/MAR: “él pidió una gota / yo di todo el mar”. La metáfora más memorable del poemario, establece proporción aproximada de 1:1.4×10¹⁸, desproporción no solo cuantitativa sino categorial.

- BESO/VIDA: “me pedía un beso y yo le daba toda mi vida”. Contraste entre gesto mínimo (beso) y totalidad existencial (vida). Replica estructura gota/mar con diferentes términos.

- CARICIA/HERIDA: “en cada caricia, otra herida nacía”. Invierte economía esperada: lo que debería ser intercambio positivo (caricias) produce pérdida (heridas).

Distribución en el poemario

La distribución de vocabulario económico no es uniforme. De 31 poemas, 23 contienen al menos una expresión económica (74.2%). Esta alta frecuencia confirma que no es recurso ocasional sino marco estructurante. Sin embargo, hay concentración particular en tres poemas:

- “Amar sin medida”: 12 términos económicos en 19 versos (densidad: 0.63 términos/verso). Funciona como manifiesto teórico de economía afectiva del poemario.

- “200 razones”: 9 términos económicos. La estructura misma (cuenta regresiva) es económica: contabilizar razones hasta agotarlas.

- “Entendí”: 8 términos económicos integrados en revelaciones sobre reciprocidad, equilibrio, inversión sin retorno.

Estos tres poemas funcionan como núcleos teóricos donde economía afectiva se hace explícita y analiza. Resto del poemario opera con menor densidad léxica económica pero dentro del marco conceptual establecido por estos textos centrales.

1.3. “Dar todo el mar”: La desproporción como patología poética

El verso “él solo pidió una gota / y yo le di todo el mar” es sin duda la expresión más emblemática de la economía afectiva en Mis ruinas, Mi poesía. Este verso condensa con precisión extraordinaria la mecánica fundamental de la codependencia: responder a demanda mínima con entrega total. Merece análisis exhaustivo porque funciona como microcosmos del sistema metafórico entero del poemario.

Análisis de la imagen: Gota y mar

La metáfora funciona primero a nivel visual y cuantitativo. Una gota de agua contiene aproximadamente 0.05 mililitros. Los océanos de la Tierra contienen aproximadamente 1,386 millones de kilómetros cúbicos de agua, equivalentes a 1.386×10²¹ litros o 1.386×10²⁴ mililitros. La proporción gota:mar es por tanto aproximadamente 1:2.77×10²². Esta es desproporción no meramente grande sino astronómica, literalmente más allá de capacidad humana de visualización.

Sin embargo, la potencia poética de la metáfora no reside en cálculo matemático exacto sino en salto categorial que establece. Gota y mar no son simplemente cantidades diferentes de la misma cosa; son diferentes modos de existencia del agua. Una gota puede sostenerse en la mano, puede controlarse, puede contenerse. El mar es incontrolable, incontenible, literalmente abrumador. Una gota hidrata; el mar ahoga. Este salto de categoría replica exactamente lo que sucede en codependencia: la respuesta no es simplemente cuantitativamente excesiva sino cualitativamente transformada en algo que ya no se puede manejar.

Carga semántica cultural: El mar en poesía española

En tradición poética española, el mar tiene carga semántica específica que Bautista activa implícitamente. Jorge Manrique en Coplas por la muerte de su padre escribió “nuestras vidas son los ríos / que van a dar en la mar, / que es el morir”, estableciendo mar como símbolo de infinitud, de lo que excede límites humanos, del final absoluto. Gustavo Adolfo Bécquer en Rimas habla de “la oscura inmensidad del mar” como aquello que sobrepasa comprensión humana.

Cuando Bautista escribe que dio “todo el mar”, está activando estas resonancias culturales. No está dando simplemente mucho; está dando lo inconmensurable, lo que por definición excede cualquier contenedor. Dar el mar es dar hasta el punto de la autodisolución, hasta el punto donde ya no hay yo coherente que pueda seguir dando porque se ha disuelto en la inmensidad de lo dado.

La gota como mínimo: Implicaciones para responsabilidad

La otra mitad de la metáfora—”él solo pidió una gota”—es igualmente importante. La gota en español tiene connotaciones de lo mínimo, lo casi insignificante: “gota a gota se llena el vaso”, “la gota que colma el vaso”, “ni una gota más”. Pedir una gota es pedir casi nada, es pedir lo que cualquiera podría razonablemente dar sin agotarse.

Esta minimización de la demanda masculina es crucial para distribución de responsabilidad que el poema establece. Bautista no retrata al amado como exigente, abusivo, o manipulador. Él pide poco, razonablemente poco. El problema no es que él pida demasiado sino que ella da desproporcionadamente. Esta distribución es psicológicamente sofisticada: reconoce que en codependencia el problema central no es usualmente que el otro explote activamente sino que uno da sin medida incluso cuando no se le pide.

Esta comprensión distingue el poema de narrativas simplistas de abuso donde hay víctima totalmente pasiva y perpetrador activamente malévolo. En relación documentada por Bautista, ambos tienen agencia, pero están operando en escalas completamente diferentes: él pide dentro de límites normales; ella responde fuera de cualquier límite. La asimetría no es en demanda sino en respuesta, y esta distinción es fundamental para cualquier proceso terapéutico de codependencia.

Consecuencias del dar excesivo

El verso que sigue—”Por dar de más, / me quedé vacía”—establece causalidad explícita y unidireccional. La construcción “por + infinitivo” indica causa directa. El vaciamiento no es consecuencia de acción del otro (no dice “me dejaste vacía” o “me vaciaste”) sino consecuencia de acción propia: “por dar de más”. La preposición “de” con “más” sugiere exceso sobre medida apropiada: no dio “demasiado” (absoluto) sino “de más” (relativo a alguna medida que existía).

“me quedé vacía”—el verbo reflexivo “quedarse” indica proceso donde sujeto es simultáneamente agente y paciente. Ella se vació a sí misma; no fue vaciada pasivamente por otro. El adjetivo “vacía” corporaliza el resultado: cuerpo como contenedor del cual todo contenido ha sido extraído. Este vacío no es metáfora abstracta sino experiencia somática que lectores reconocen: agotamiento físico y emocional que viene de dar hasta no tener más que dar.

Siguiente verso profundiza: “y en cada caricia, / otra herida nacía”. Aquí economía se invierte completamente: lo que debería ser intercambio positivo (caricia produce placer) se vuelve intercambio negativo (caricia produce herida). El verbo “nacía” es significativo: sugiere proceso orgánico, casi biológico, inevitable. No es que algunas caricias produzcan heridas sino que cada una lo hace. Esta inevitabilidad documenta cómo codependencia transforma todos los actos de afecto en fuentes de dolor: precisamente porque se invierte tanto en cada gesto, cada gesto que no es suficientemente reciprocado se experimenta como herida.

Transformación posterior: De mar de amor a mar de lágrimas

La metáfora del mar no termina en su primera aparición. Reaparece transformada más adelante en “ese mar de lágrimas que nunca se secaba / por más que lo intentara”. Esta transformación es estructuralmente perfecta: el mar que ella dio generosamente (mar de amor, mar de vida) se ha convertido en mar que la ahoga (mar de lágrimas, mar de dolor).

Esta es economía circular pero perversa: lo dado con generosidad regresa como dolor equivalente en magnitud pero opuesto en valencia emocional. Si dio mar de amor, recibe mar de lágrimas. La proporción se mantiene pero el signo se invierte. Esta simetría perversa captura algo fundamental sobre codependencia: la intensidad de amor codependiente se convierte directamente en intensidad de dolor posterior. No es posible amar con esa intensidad asimétrica sin sufrir con intensidad equivalente cuando relación termina.

El intento de secar este mar (“por más que lo intentara”) documenta esfuerzo activo de recuperación que no logra éxito. El mar de lágrimas, como el mar geográfico, parece infinito, inagotable. Esta percepción de infinitud del dolor es característica de fase temprana de duelo: parece imposible que dolor pueda terminar algún día. El poemario como totalidad documenta que sí termina, pero este poema particular está escrito desde momento donde final aún no es visible.

Función estructural de la metáfora en el poemario

La metáfora gota/mar funciona como cristalización de toda la economía afectiva del poemario. Es imagen a la que otros poemas regresan implícitamente incluso cuando no la mencionan directamente. Cuando voz poética dice “lo di todo”, lectores que han leído “Amar sin medida” automáticamente entienden: ella dio el mar. Cuando dice “me quedé con nada”, entendemos: dio el mar y recibió menos que la gota que él pidió.

Esta función estructural convierte la metáfora en verdadero concepto organizador del poemario. No es simplemente verso memorable sino marco interpretativo que permite entender todos los otros poemas. Es la “ecuación” fundamental de la economía afectiva de Bautista: desproporción no es accidental o corregible sino constitutiva de cómo ella amó en esta relación.

1.4. El vaciamiento del yo: Metáforas de pérdida de identidad

Si la metáfora del dar excesivo domina primera mitad del poemario, la metáfora del vacío estructura segunda mitad. “Vacío” aparece 8 veces (5 como sustantivo, 3 como adjetivo), convirtiéndose en uno de los términos emocionales más frecuentes del vocabulario de Bautista. Este vacío no es abstracto sino corporalizado, experienciado como presencia paradójica: el vacío es algo que se siente, se soporta, tiene peso.

El yo como contenedor: Ontología del sujeto

La metáfora del vacío presupone concepción específica del yo: sujeto como contenedor que puede llenarse o vaciarse. Esta metáfora tiene larga historia en filosofía occidental. Desde Platón, que hablaba del alma como recipiente que debe llenarse con virtud, hasta psicología contemporánea, que habla de “reservas emocionales” que se agotan, la imagen del yo-contenedor permea pensamiento occidental.

Sin embargo, Bautista le da giro específico: el vaciamiento no es pasivo (algo me fue quitado por fuerza externa) sino activo-reflexivo (me vacié a mí misma dando demasiado). Esta distribución de agencia es crucial. Si el vacío fuera causado solo por otro, persona estaría impotente para prevenir futuros vaciamientos. Pero si el vacío es causado por propias acciones, hay posibilidad de cambio: puede aprender a dar con límites, a preservar algo para sí misma.

Fenomenología del vacío: Cómo se experimenta

En poema “Promesas”, Bautista escribe: “Es difícil soportar el vacío desde que te fuiste”. La formulación es precisa y reveladora. El vacío se “soporta”, verbo que implica peso, carga, algo que presiona. Esta es paradoja fundamental de la experiencia del vacío: no es ausencia ligera sino presencia pesada. El vacío dejado por otro no es simplemente su ausencia sino presencia del hueco que ocupaba.

Esta paradoja—vacío como presencia—no es confusión conceptual sino descripción fenomenológicamente precisa. Personas que han experimentado pérdida significativa reconocen inmediatamente esta verdad: el espacio dejado por ausente no es nada sino algo muy específico que debe ser cargado, soportado, transitado. El vacío tiene textura, tiene forma (forma del ausente), tiene peso emocional.

En otro poema escribe: “el vacío que dejaste y que nunca se llenó”. Aquí vacío adquiere permanencia: no es estado transitorio sino condición persistente. El “nunca” establece temporalidad absoluta: este vacío resiste todos los intentos de llenarlo. Esta resistencia del vacío a ser llenado es característica de duelo por relaciones codependientes: la persona había definido su identidad tan completamente en función del otro que cuando otro se va, vacío que queda es vacío de identidad misma.

La conexión entre dar excesivamente y quedar vacía

El poemario establece conexión causal explícita entre dar y vaciar: “Por dar de más, / me quedé vacía”. Esta ecuación implica ontología específica del amor como recurso finito. Esta concepción contradice ideología romántica dominante donde amor es infinito, inagotable, se multiplica al darse. Proverbio popular dice “el amor no se gasta, se multiplica”; Bautista responde: no, cierto tipo de amor sí se gasta, sí se agota, sí deja vacío.

Esta es quizá contribución más radical del poemario a comprensión de economía afectiva: reconocimiento de que existe tipo de amor que vacía en lugar de llenar, que empobrece en lugar de enriquecer, que destruye en lugar de construir. Este amor no es amor “verdadero” mal entendido sino amor codependiente, y requiere nombre diferente y tratamiento diferente.

La metáfora del vaciamiento también documenta pérdida de identidad característica de codependencia. Cuando persona define su identidad exclusivamente en función de otra persona—”soy quien ama a esta persona”, “soy quien cuida a esta persona”—cuando esa persona se va, vacío que queda no es solo ausencia del otro sino ausencia del yo que se había construido alrededor del otro. “Me quedé vacía” describe no solo agotamiento emocional sino crisis identitaria: sin el otro, ¿quién soy?

Intentos fallidos de llenar el vacío

El poemario documenta también intentos de llenar vacío que invariablemente fallan. En “Amar sin medida” escribe sobre “esas entrañas que nunca llenaba”, donde “entrañas” corporaliza el hambre emocional. Las entrañas son órganos viscerales que experimentan hambre física; usar este término para hambre emocional crea imagen de necesidad tan física como comer.

El imperfecto “llenaba” indica proceso continuo que nunca alcanzaba completitud. Ella intentaba llenarse con lo que él daba (palabras, gestos, presencia intermitente) pero cantidad era siempre insuficiente. Esta insuficiencia perpetua es característica de relaciones codependientes: ninguna cantidad de atención del otro es suficiente porque lo que realmente se necesita no es atención externa sino conexión con identidad propia interna.

Metáfora complementaria aparece en “como un ciego que solo de palabras se alimenta”. La imagen combina dos imposibilidades: ciegos no “comen” palabras de modo especial, y nadie puede realmente alimentarse de palabras sin sustancia. Pero precisamente esta imposibilidad es el punto: describe desesperación de intentar sobrevivir con lo que no nutre. Palabras sin acciones correspondientes, promesas sin cumplimiento, declaraciones sin sustancia son como comida que no tiene calorías: puedes consumirlas constantemente y seguir muriendo de hambre.

El vacío como espacio de reconstrucción

Aunque mayor parte del poemario trata vacío como problema, hacia final comienza aparecer reencuadre sutil. El vacío, precisamente por ser vacío, es también espacio donde algo nuevo puede construirse. Esta es sabiduría que toma tiempo aprender: lo que inicialmente se experimenta como pérdida devastadora puede eventualmente reconocerse como oportunidad para reconstrucción.

El poemario no desarrolla completamente este tema—termina en momento de transición, no de reconstrucción completa—pero hay indicios. En poemas finales, voz poética puede hablar de sí misma sin referencia constante al otro. Puede decir “yo” sin necesidad de definirse como “yo que amé a ti”. Este recuperación del “yo” autónomo comienza a llenar vacío, pero llenarlo con contenido diferente: no con otro amor sino con identidad propia recuperada.

Los agradecimientos finales incluyen frase crucial: “Gracias a mí, por convertirme en la persona que soy hoy en día, llena de alegría”. La palabra “llena” marca transformación completa desde el “vacía” del comienzo. El sujeto ha pasado de vacío a lleno, pero llenura viene de sí misma (“gracias a mí”), no de nuevo amor externo. Esta es resolución de la economía afectiva: aprender a llenarse a sí misma en lugar de depender de otro para llenura.

1.5. Análisis cuantitativo del léxico económico-afectivo

Para complementar análisis cualitativo realizado en secciones anteriores, esta sección presenta datos cuantitativos sobre distribución y frecuencia del vocabulario económico-afectivo en el poemario. Este análisis permite validar observaciones interpretativas con evidencia objetiva sobre patrones léxicos.

El análisis revela 47 expresiones económico-afectivas distribuidas en 23 de los 31 poemas, lo que representa el 74.2% del total. Esta alta proporción confirma que metáfora económica no es recurso ocasional sino marco conceptual persistente que estructura la experiencia poética del poemario.

La asimetría más reveladora concierne frecuencia de verbos complementarios: DAR aparece 8 veces, mientras RECIBIR solo 4 veces. Esta proporción lingüística 2:1 replica estructura experiencial: ella da el doble de lo que recibe. Más significativo aún, DEVOLVER, RECIPROCAR, EQUILIBRIO, INTERCAMBIO aparecen 0 veces. Estas ausencias documentan economía unidireccional donde conceptos de reciprocidad y balance simplemente no aplican.

Tres poemas concentran más del 60% del vocabulario económico: “Amar sin medida” (12 términos), “200 razones” (9 términos), y “Entendí” (8 términos). Estos funcionan como núcleos teóricos donde economía afectiva se hace explícita y analiza directamente.

El par “todo/nada” aparece 12 veces combinadas, estableciendo polarización binaria característica de codependencia. La ausencia de vocabulario de moderación (suficiente, bastante, adecuado) confirma que experiencia no conoce gradientes intermedios.

Finalmente, el 83% de apariciones de vocabulario económico ocurre en contextos emocionalmente negativos, confirmando que economía afectiva en el poemario es fundamentalmente disfuncional.

Conclusiones del Capítulo 1

Este capítulo ha demostrado que la metáfora económica del amor en Mis ruinas, Mi poesía no es recurso retórico superficial sino estructura conceptual profunda que organiza toda la experiencia poética del poemario. A través de análisis cualitativo detallado y validación cuantitativa, hemos establecido que Gema Bautista construye una “economía afectiva” específica donde amor se articula mediante vocabulario de transacciones, medidas, proporciones y asimetrías.

El marco teórico estableció que las metáforas conceptuales no son ornamentos intercambiables sino estructuras cognitivas que habilitan ciertas formas de pensar mientras oscurecen otras. La metáfora “AMOR ES TRANSACCIÓN ASIMÉTRICA” permite a Bautista articular experiencia específica de codependencia donde dar y recibir están radicalmente desequilibrados.

El análisis léxico identificó cuatro categorías principales de vocabulario económico, cuya distribución no es arbitraria sino que refleja estructura de la experiencia codependiente. El análisis profundo de “dar todo el mar” reveló cómo esta metáfora funciona simultáneamente a nivel visual, semántico y cultural, cristalizando economía afectiva entera del poemario.

El examen de metáforas de vaciamiento demostró que el yo se conceptualiza como contenedor que se vacía mediante dar excesivo, estableciendo ontología del amor como recurso finito que contradice ideología romántica donde amor es infinito e inagotable.

La contribución principal de este capítulo es demostración de que metáfora económica no es simplemente forma elegante de hablar sobre amor sino herramienta cognitiva que permite pensar experiencia de codependencia. Al nombrar asimetría, cuantificar desproporción, y corporalizar consecuencias, vocabulario económico hace experiencia pensable y, crucialmente, comunicable.

El próximo capítulo expandirá análisis para examinar cómo estos patrones económicos se estructuran narrativamente a lo largo del poemario, analizando codependencia no solo como fenómeno económico sino como arco de transformación con fases identificables desde dolor inicial hasta liberación final.

CAPÍTULO 2: CODEPENDENCIA COMO NARRATIVA POÉTICA

Este capítulo examina cómo Mis ruinas, Mi poesía estructura la experiencia de codependencia no solo como tema sino como narrativa completa con inicio, desarrollo y resolución. Argumentamos que el poemario funciona como documento fenomenológico de un proceso psicológico: el reconocimiento progresivo de patrones relacionales disfuncionales y la transformación subsecuente de la identidad. A diferencia de poesía que simplemente expresa emociones, Bautista construye arco narrativo que replica procesos terapéuticos reales de identificación y superación de codependencia.

2.1. Definición psicológica de codependencia

Antes de analizar cómo Mis ruinas, Mi poesía articula la codependencia como narrativa poética, es necesario establecer qué entendemos por codependencia desde perspectiva psicológica. Aunque el término tiene historia compleja y definiciones múltiples, existe consenso sobre sus características nucleares.

La codependencia se caracteriza por seis patrones principales: (1) Pérdida de límites personales – dificultad para distinguir dónde termina el yo y comienza el otro, llevando a fusión emocional donde los sentimientos, necesidades y problemas del otro se experimentan como propios; (2) Necesidad excesiva de aprobación externa – la autoestima depende completamente de validación del otro, llevando a vigilancia constante de señales de aprobación o rechazo; (3) Dificultad para identificar y expresar necesidades propias – la persona codependiente ha perdido contacto con sus propios deseos, operando exclusivamente en función de las necesidades percibidas del otro.

Además: (4) Tendencia a dar desproporcionadamente sin esperar reciprocidad – no como generosidad auténtica sino como estrategia para mantener al otro cerca y evitar abandono; (5) Patrones de auto-abandono para cuidar del otro – descuido sistemático del bienestar propio en favor del otro, llevando a agotamiento físico y emocional; (6) Tolerancia de comportamientos inaceptables o abusivos – debido a miedo al abandono y creencia de que el valor propio depende de mantener la relación a cualquier costo.

Crucialmente, la codependencia no es simplemente “amar mucho” o “ser generoso”. Es patrón disfuncional donde la persona pierde conexión con su propia identidad y necesidades, definiendo su valor exclusivamente en función de su capacidad de satisfacer al otro. Esta distinción es fundamental porque desafía narrativas románticas culturalmente dominantes que glorifican el auto-sacrificio en amor como virtud suprema.

En contextos de relaciones románticas, la codependencia se manifiesta típicamente en: asumir responsabilidad por emociones del otro; intentar “salvar” o “arreglar” al otro; permanecer en relaciones insatisfactorias o dañinas por miedo a estar solo; dar constantemente más de lo que se recibe sin establecer límites; perder intereses, amistades y actividades propias; sentir que la propia identidad está definida por la relación.

Lo que hace interesante a Mis ruinas, Mi poesía desde perspectiva psicológica es que documenta no solo la experiencia de estos patrones sino su reconocimiento progresivo. El poemario no es testimonio pasivo de sufrimiento sino registro activo de comprensión creciente. La voz poética no permanece estática en el dolor sino que evoluciona desde la confusión inicial hacia la claridad analítica, desde la victimización hacia el reconocimiento de agencia propia, desde la dependencia hacia la autonomía.

Esta consciencia analítica distingue la obra de Bautista de mucha poesía confesional que se queda en expresión emocional sin comprensión de causas subyacentes. Mientras que poetas como Sylvia Plath expresaban dolor con intensidad visceral pero sin marco interpretativo para entenderlo, Bautista escribe desde generación que tiene acceso a vocabulario psicológico contemporáneo. Esta alfabetización emocional transforma radicalmente qué es posible decir poéticamente sobre amor y sus patologías.

2.2. La codependencia en la tradición literaria española

La codependencia como concepto psicológico es fenómeno del siglo XX tardío, pero patrones relacionales similares han sido documentados en literatura española durante siglos, aunque bajo nombres diferentes y con valoraciones culturales radicalmente distintas. Examinar esta tradición permite situar a Bautista en genealogía poética mientras identificamos su ruptura con aspectos problemáticos de esa herencia.

El amor cortés y su legado tóxico

La tradición del amor cortés medieval, que influyó profundamente en poesía española desde el siglo XIII, estableció paradigma donde el amante (típicamente masculino) se somete completamente a la amada (típicamente inaccesible), declarando que su vida, honor y felicidad dependen enteramente de ella. Aunque esta tradición invertía jerarquías sociales de género en contexto literario, también establecía modelo de amor como subordinación total que reconoceríamos hoy como codependiente.

Sin embargo, la diferencia crucial es que en amor cortés esta subordinación era unilateral y formalizada: el amante sufría noblement sin esperar reciprocidad real. En codependencia contemporánea documentada por Bautista, hay expectativa implícita de reciprocidad que nunca llega, creando frustración y resentimiento que el amor cortés no contemplaba. Bautista escribe desde posición donde la reciprocidad en relaciones románticas se considera derecho, no lujo.

Garcilaso y el auto-sacrificio noble

Garcilaso de la Vega en el Renacimiento español escribió sobre amor no correspondido con melancolía que se ha considerado clásica. En sonetos como “En tanto que de rosa y de azucena”, documenta persistencia de amor incluso cuando es evidentemente inútil o dañino. La famosa Égloga III presenta pastores que mueren literalmente de amor, transformando esta muerte en acto poético sublime.

La diferencia fundamental con Bautista es valorativa: lo que Garcilaso presenta como virtud trágica pero noble, Bautista identifica como patología que debe ser reconocida y superada. Donde Garcilaso dice “sufrir por amor es prueba de su profundidad”, Bautista responde “sufrir por amor desproporcionado es señal de que algo está roto y necesita atención, no celebración”.

Esta inversión valorativa es políticamente significativa. Representa rechazo de siglos de tradición literaria que romantizaba el sufrimiento amoroso como sublime. Para Bautista, escribiendo en 2025, ese sufrimiento no es sublime sino evitable, y su evitación no es cobardía sino autocuidado.

Bécquer y la perpetuación melancólica

Gustavo Adolfo Bécquer en Rimas ofrece quizá el precedente más cercano a la codependencia contemporánea en poesía española. Sus rimas documentan amor asimétrico donde el poeta da incondicionalmente mientras la amada permanece indiferente o ausente. La famosa Rima LIII (“Volverán las oscuras golondrinas”) establece como inevitable y hasta hermoso que ciertos amores nunca sean correspondidos, que ciertos dolores persistan para siempre.

La voz poética becqueriana se instala en la nostalgia como si fuera destino inevitable. No hay búsqueda de superación sino aceptación melancólica del dolor perpetuo. La famosa conclusión “pero aquellas que el vuelo refrenaban / tu hermosura y mi dicha al contemplar, / aquellas que aprendieron nuestros nombres… / ¡esas… no volverán!” presenta la unicidad del amor perdido como condena permanente.

Bautista subvierte esta tradición precisamente en su poema final “Mi eterno buen recuerdo”, donde escribe: “Nunca me volveré a enamorar / como aquella primera vez”. Superficialmente similar a Bécquer, pero el contexto lo transforma: Bautista lo presenta no como tragedia sino como liberación, como lección aprendida. El reconocimiento de la unicidad del primer amor no la condena a perpetua comparación sino que la libera para amar diferentemente, más sanamente.

Rosalía de Castro y la perspectiva femenina

Rosalía de Castro en En las orillas del Sar ofrece precedente crucial: documenta sufrimiento específicamente femenino en relaciones asimétricas, pero desde marco de resignación social. Sus poemas reconocen injusticia de cómo las mujeres deben dar sin recibir, pero presentan esto como condición social inmutable: así son las cosas para las mujeres.

La diferencia generacional con Bautista es dramática. Rosalía escribía en 1884 cuando opciones de mujeres fuera del matrimonio eran limitadísimas. Su resignación era pragmática: protestar demasiado contra asimetrías amorosas era protestar contra estructura social entera sin esperanza de cambio. Bautista, escribiendo en 2025, no acepta esta resignación como inevitable. Su poemario es también acto de rebeldía contra construcciones culturales que normalizan auto-sacrificio femenino en amor.

La innovación de Bautista: vocabulario de liberación

Lo verdaderamente novedoso en Mis ruinas, Mi poesía es la incorporación de vocabulario y conceptos de psicología contemporánea que permiten nombrar y analizar dinámicas que generaciones anteriores vivían pero no podían conceptualizar adecuadamente. Términos como “límites”, “autocuidado”, “reciprocidad”, “codependencia” no existían en arsenal conceptual de Garcilaso, Bécquer o incluso Rosalía.

Bautista tiene acceso a marco interpretativo que transforma radicalmente cómo se puede escribir sobre amor asimétrico. Cuando escribe “Entendí que no tengo que sanar / a quién no quiere que lo haga”, está articulando concepto de límites terapéuticos que simplemente no existía en vocabulario poético español anterior. Esta es innovación técnica real: nuevas palabras permiten nuevos pensamientos permiten nueva poesía.

Además, Bautista escribe desde contexto cultural donde mujeres tienen, al menos teóricamente, opciones. No están socialmente obligadas a permanecer en relaciones insatisfactorias. Esta libertad material se traduce en libertad poética: puede escribir no solo sobre dolor sino sobre liberación del dolor, no solo sobre amor perdido sino sobre yo recuperado.

2.3. Estructura narrativa del poemario como proceso de reconocimiento

Una de las características más notables y distintivas de Mis ruinas, Mi poesía es su arquitectura narrativa deliberada. A diferencia de muchas colecciones de poesía contemporánea que son simplemente agrupaciones temáticas sin progresión interna significativa, el poemario de Bautista posee estructura tripartita clara que replica proceso psicológico real de reconocimiento y superación de codependencia.

Esta estructura no es accidental ni impuesta arbitrariamente en retrospectiva. La secuencia de los 31 poemas crea viaje emocional e intelectual que el lector experimenta como progresión orgánica: desde confusión y dolor inicial, pasando por análisis y reconocimiento de patrones, hasta aceptación y cierre. Esta organización transforma colección de poemas individuales en obra cohesiva con inicio, desarrollo y resolución.

Fase I: Dolor inmediato y negación (Poemas 1-10)

La primera fase del poemario, que abarca aproximadamente los primeros diez poemas, documenta el dolor inmediato posterior a la ruptura. Esta sección se caracteriza por intensidad emocional sin distancia analítica, predominio de nostalgia, idealización persistente del amor perdido, y resistencia a aceptar que la relación terminó definitivamente.

“Todos los días”, poema inaugural, establece el tono dominante de esta fase: “Todos los días recuerdo tu amor / y esa sensación / de sentirme viva / con tan solo admirar tu sonrisa”. La voz poética está completamente sumergida en el recuerdo, experimentando el pasado como más real que el presente. La capacidad de “sentirse viva” está ligada exclusivamente a la presencia del otro, indicando pérdida total de autonomía emocional característica de codependencia.

Lo significativo es que la voz poética aún no reconoce esto como problemático. El poema continúa: “Días en los que todo me recuerda a ti, / aunque yo misma un día juré, / que jamás podría vivir sin ti”. La promesa de no poder vivir sin el otro se presenta sin ironía ni crítica; es declaración sincera que la voz poética aún considera válida, incluso romántica.

“Amar sin medida”, poema central de esta fase, introduce por primera vez el vocabulario de la desproporción pero sin comprensión completa de sus implicaciones: “Mi mala costumbre de amar sin medida, / me pedía un beso y yo le daba toda mi vida”. Nota que la voz poética identifica esto como “mala costumbre”, sugiriendo consciencia incipiente de que hay algo problemático, pero la frase aún minimiza la gravedad: una “costumbre” es molestia menor, no patología relacional seria.

Esta fase replica lo que en psicología del duelo se conoce como etapa de negación y shock inicial. La voz poética no puede aún procesar completamente lo sucedido, así que alterna entre sumergirse en recuerdos idealizados y experimentar dolor agudo del presente. No hay aún búsqueda de explicaciones o patrones; solo hay experiencia cruda del dolor.

Características formales de esta fase incluyen: predominio de tiempo presente que hace el dolor inmediato; abundancia de verbos sensoriales (ver, sentir, recordar) que anclan emoción en cuerpo; ausencia de análisis o metalenguaje sobre la experiencia; idealización persistente del amado y la relación.

Fase II: Procesamiento y análisis (Poemas 11-22)

La segunda fase marca transición crucial hacia procesamiento cognitivo de la experiencia. Aquí comienza el trabajo analítico: la voz poética empieza a hacer preguntas, a buscar patrones, a distribuir responsabilidades. El dolor no desaparece pero se acompaña ahora de comprensión creciente.

“Perdí(mos)”, poema que marca inicio de esta fase, es bisagra arquitectónica del poemario entero. Por primera vez, la voz poética reconoce responsabilidad compartida en el fracaso: “Me perdiste y perdimos los dos, / y aún sigo sin encontrar la razón”. Sin embargo, inmediatamente nota asimetría fundamental: “Perdimos los dos, / aunque la que se quedó esperando que volvieras, / fui yo. / Perdimos los dos, / pero la que lo dio todo y aun así se quedó sin nada. / también fui yo.”

Esta estructura de afirmación seguida de contradicción (“perdimos los dos, pero… fui yo”) es revolucionaria porque rechaza tanto victimización total como negación de asimetría real. La voz poética acepta que ambos contribuyeron al fracaso pero también insiste en que el costo emocional no fue distribuido equitativamente. Esta es madurez psicológica notable: puede sostener dos verdades simultáneas sin colapsar una en la otra.

“200 razones” dramatiza proceso específico de decisión de abandonar relación tóxica mediante cuenta regresiva numérica: “99, 98… se supone que estaba aquí, / 97, tendría que estar aquí / 96, tendría que estar luchando por lo que quiere / NO, tendría que estar luchando por mí”. Esta estructura replica proceso terapéutico real donde persona codependiente debe desmontar, una por una, las justificaciones que la mantienen en relación dañina.

El quiebre “NO, tendría que estar luchando por mí” marca momento de revelación crucial: la realización de que esperar a alguien que no lucha por ti es perder tiempo que deberías dedicar a ti misma. Este es momento donde narcisismo sano (en sentido psicológico de amor propio necesario) comienza a reemplazar codependencia destructiva.

El poema “Entendí” funciona como cumbre del arco narrativo, síntesis de todo el trabajo analítico de esta fase. Su estructura anafórica (“Entendí que… Entendí que… Entendí que…”) documenta serie de revelaciones que constituyen sabiduría ganada con dolor. Cada “entendí” es pieza de rompecabezas que finalmente permite ver imagen completa de lo que fue la relación.

“Entendí que la gente rota corta” – reconocimiento de que personas con heridas no procesadas inevitablemente transfieren ese dolor a otros, aunque no sea intención maliciosa. Esta comprensión permite a la voz poética despatologizar al ex-amante: no era monstruo sino persona rota que operaba desde sus propias limitaciones.

“Entendí que no tengo que sanar / a quién no quiere que lo haga” – quizá la revelación más importante del poemario entero. Liberación de la fantasía de que amor puede curar al otro, de que si solo das suficiente, si solo amas suficiente, podrás reparar lo que está roto en el otro. Esta fantasía es núcleo de codependencia, y su abandono es condición necesaria para recuperación.

“Entendí que por mucho que a mí me de igual el recibir, / por mucho que dé, / si nadie está dispuesto a recibirlo / es amar en vano” – reconocimiento final de que amor unilateral no es amor sino otra cosa (necesidad, adicción, codependencia) que merece nombre diferente.

Características formales de esta fase incluyen: aparición de metalenguaje (hablar sobre la relación, no solo expresar emoción); uso de verbos cognitivos (entender, reconocer, darse cuenta); estructuras lógicas de causa-efecto; preguntas retóricas que invitan a análisis; distancia temporal creciente (uso de pasado donde antes dominaba presente).

Fase III: Aceptación y cierre (Poemas 23-31)

La fase final muestra voz poética transformada. El dolor no ha desaparecido completamente pero ya no define la identidad ni paraliza la acción. Hay aceptación de lo que fue, perdón (no necesariamente del otro sino de sí misma), y apertura genuina hacia futuro que no incluye al ex-amante.

“De ti y de mí” marca nueva relación con el recuerdo del otro: “Me lastimaste mil veces / pero luego resultaste ser tú el lastimado. / Solo lastimaste / a quién siempre te había amado.” La voz poética puede ahora ver al otro con compasión sin justificar el dolor que causó. Esta es sofisticación emocional considerable: reconocer que alguien puede ser simultáneamente responsable de daño que infligió y digno de comprensión por su propio sufrimiento.

“Sin respuestas y sin ti” acepta que ciertas preguntas nunca tendrán respuesta: “¿Alguna vez fui tu voz favorita? / ¿De verdad pensabas esas cosas bonitas? / ¿Fui el motivo del brillo de tu mirada?” La voz poética articula estas preguntas pero inmediatamente reconoce que si él estuviera presente para responder, “seguramente me mentirías”. Esta aceptación de incertidumbre permanente sin necesidad de cierre definitivo es señal de madurez psicológica.

“Mi eterno buen recuerdo” cierra el ciclo permitiendo que amor pasado exista como memoria valiosa sin poder destructivo presente: “Nunca me volveré a enamorar / como aquella primera vez”. Esta declaración, que en poeta romántico como Bécquer sería condena, en Bautista es liberación. El reconocimiento de unicidad del primer amor no la condena a perpetua comparación sino que la libera para amar diferentemente, más sanamente, con límites y consciencia que no tenía la primera vez.

Características formales de esta fase incluyen: serenidad tonal que reemplaza urgencia de fases anteriores; uso de futuro (mirar hacia adelante, no solo hacia atrás); lenguaje de gratitud por lecciones aprendidas; ausencia de idealización pero también de demonización del otro; reafirmación de identidad autónoma que puede existir sin la relación.

La arquitectura como significado

Esta estructura tripartita (dolor → análisis → aceptación) no es meramente organizacional sino que es en sí misma argumento del poemario. La forma comunica mensaje: el duelo de relaciones codependientes no es caótico sino que sigue patrón identificable; este patrón puede ser atravesado exitosamente; el resultado final no es simplemente “estar bien de nuevo” sino ser transformado de manera fundamental.

Al estructurar el poemario como viaje con destino, Bautista ofrece implícitamente esperanza a lectores que están en fases tempranas de su propio duelo. Pueden “ver el futuro” en poemas finales, pueden anticipar que el dolor no será permanente. Esta función pedagógica-terapéutica del poemario, aunque nunca explícita, es parte de su impacto y explica su resonancia particular con lectores jóvenes que buscan en poesía no solo belleza sino también orientación emocional.

2.4. Poemas clave: “Amar sin medida”, “200 razones”, “Entendí”

Aunque los 31 poemas del poemario contribuyen a la narrativa completa, tres poemas funcionan como núcleos teóricos donde la codependencia no solo se expresa sino que se analiza explícitamente. Estos tres textos merecen análisis detallado individual porque concentran los insights principales del poemario sobre economía afectiva asimétrica.

“Amar sin medida”: Manifiesto de la desproporción

“Amar sin medida” es quizá el poema más citado y compartido del poemario, y con razón: en 19 versos condensa diagnóstico completo de codependencia amorosa. Funciona como manifiesto teórico del poemario, estableciendo vocabulario económico que estructurará resto de la colección.

El poema comienza con auto-identificación sin evasivas: “Mi mala costumbre de amar sin medida”. La primera persona y el adjetivo posesivo son cruciales: esto no es acusación contra otro sino reconocimiento de patrón propio. El término “costumbre” minimiza (es solo hábito que puede cambiarse) pero el adjetivo “mala” indica consciencia de que es disfuncional.

El verso siguiente establece la desproporción fundamental: “me pedía un beso y yo le daba toda mi vida”. La metáfora económica aquí es perfecta: beso es moneda pequeña, vida es valor total. Dar toda la vida a cambio de un beso es transacción absurdamente asimétrica. Lo significativo es el “me pedía”: él pide poco (solo un beso), pero ella responde con totalidad. La responsabilidad de la desproporción recae en quien da, no en quien pide.

“Por dar de más, / me quedé vacía” – causalidad explícita. El vaciamiento no es causado por crueldad externa sino por generosidad propia desmedida. Esta distribución de responsabilidad es psicológicamente crucial para recuperación: reconocer agencia propia es condición para cambio. Si el vacío fuera causado solo por otro, uno estaría impotente; si es causado por acciones propias, uno puede modificar esas acciones.

El tercer verso desarrolla consecuencias: “y en cada caricia, / otra herida nacía”. Inversión devastadora: lo que debería producir placer (caricia) produce dolor (herida). El verbo “nacía” sugiere proceso orgánico, inevitable: cada acto de afecto genera automáticamente su opuesto. Esta es descripción precisa de cómo funciona codependencia: las acciones destinadas a mantener amor terminan destruyéndolo.

La segunda estrofa introduce reflexión metalingüística: “La cuestión no era si te amaba, / la cuestión era cuánto”. Esta distinción entre calidad y cantidad del amor es sofisticada. El problema no es autenticidad del sentimiento sino su proporción. Amar “demasiado” no es virtud sino desequilibrio. Esta idea desafía narrativas románticas que afirman que en amor no existe “demasiado”.

“tal vez te quise demasiado” – el “tal vez” es falsa modestia retórica. La voz poética sabe con certeza que fue así. El adverbio “demasiado” es crucial: establece que existe medida apropiada en amor, que los extremos son problemáticos. Esta es otra ruptura con romanticismo que celebra los extremos emocionales.

“Pero no era su culpa mi forma de amar” – momento de máxima honestidad y madurez emocional del poema. Después de establecer todo el dolor, la voz poética rehúsa demonizar al otro. Su “forma de amar” es suya, no impuesta por él. Esta negativa a victimizarse completamente es lo que distingue el poema de lamento autocompasivo: hay responsabilidad reconocida.