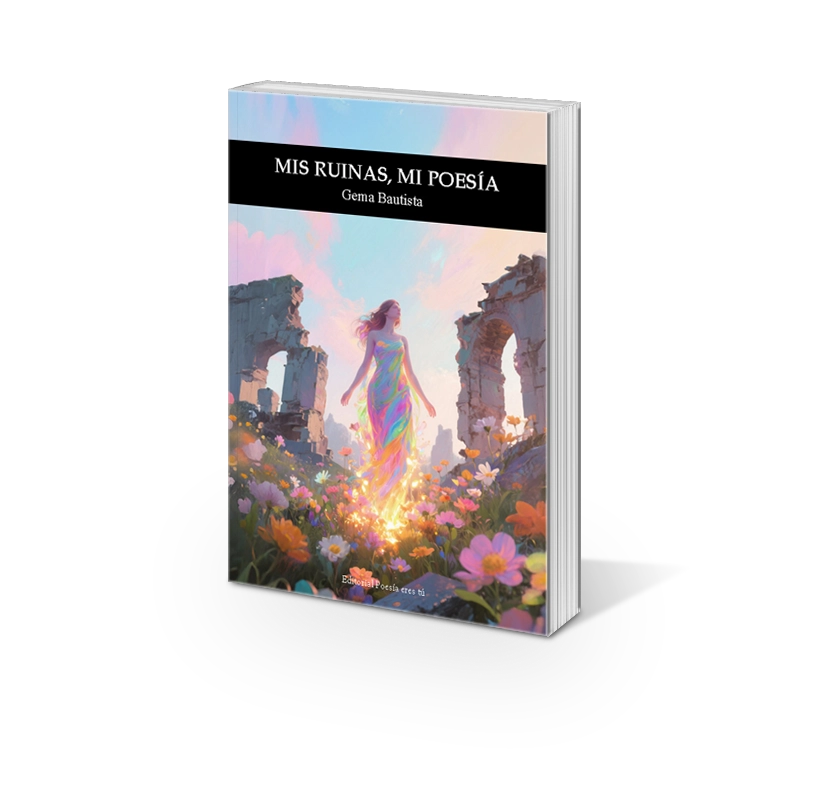

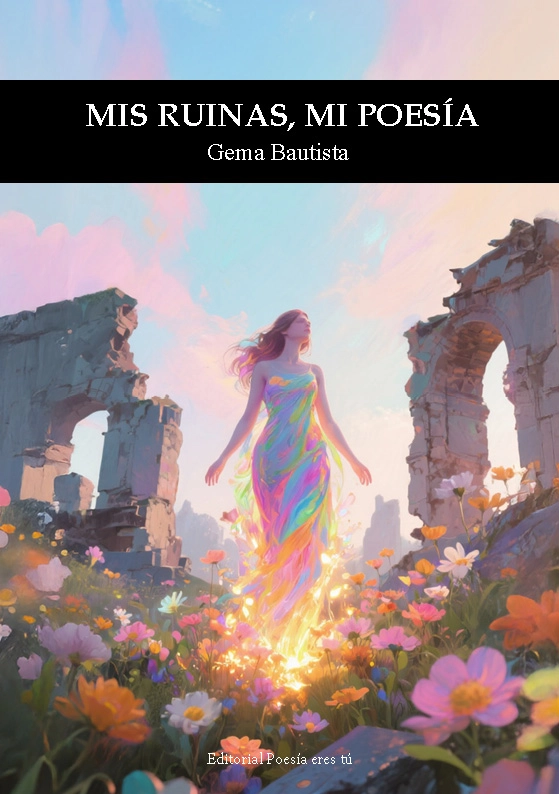

Título: MIS RUINAS, MI POESÍA

Autor: GEMA BAUTISTA

Año de Publicación: 2025

Editorial: Poesía eres tú

ISBN-13: 979-13-87806-19-4

PVP: 12 Euros (IVA Incluido).

Pags. 76

RESEÑA:

Este libro, “Mis ruinas, Mi poesía”, es un poemario que te acompaña en el proceso de superar un desamor profundo. Te invita a expresar el dolor y la desesperación de una pérdida significativa, mostrando cómo la herida sana, pero deja una cicatriz permanente.

A través de sus versos, el libro ilustra que, aunque se avance, el dolor puede reaparecer, animándote a reflexionar y a ser auténtica.

PRIMERAS PÁGINAS

ANÁLISIS LITERARIO INTEGRAL DE “MIS RUINAS, MI POESÍA”

SINOPSIS LITERARIA

“Mis ruinas, Mi poesía” de Gema Bautista es un poemario de 31 composiciones que funciona como un diario lírico del desamor y la reconstrucción personal. La obra narra el viaje emocional desde el primer impacto de una ruptura amorosa hasta la aceptación y el renacimiento de la voz poética. Comienza con “Todos los días”, donde la nostalgia se presenta como una herida reciente, y concluye con “Mi eterno buen recuerdo”, donde el perdón y la paz interior señalan el cierre del ciclo emocional.

La colección explora la experiencia femenina del amor codependiente, la pérdida de identidad en la pareja, y el doloroso pero liberador proceso de reencontrarse consigo misma. A través de metáforas sensoriales y un lenguaje directo, Gema construye un testimonio de vulnerabilidad que trasciende lo personal para conectar con experiencias universales del dolor amoroso.

INFORME DE LA MÉTRICA

“Mis ruinas, Mi poesía” está escrito íntegramente en verso libre, una característica definitoria de la poesía española contemporánea que permite expresión emocional sin las restricciones de la métrica tradicional. Sin embargo, al realizar un análisis métrico detallado, encontramos que subyacen patrones rítmicos que revelan una musicalidad intuitiva.

Análisis métrico de poemas seleccionados

“Todos los días” presenta versos predominantemente octosílabos y heptasílabos, medidas tradicionales de la poesía española:

- “Todos los días recuerdo tu amor” (10 sílabas, verso de arte mayor)

- “y esa sensación” (6 sílabas)

- “de sentirme viva” (6 sílabas)

- “con tan solo admirar tu sonrisa” (10 sílabas)

La alternancia entre versos cortos y largos crea un ritmo de respiración natural que mimetiza el estado emocional fluctuante de la voz poética.

“Amar sin medida” utiliza una estructura más simétrica con predominio de versos octosílabos y endecasílabos:

- “Mi mala costumbre de amar sin medida” (11 sílabas, endecasílabo)

- “me pedía un beso y yo le daba toda mi vida” (14 sílabas, alejandrino)

- “Por dar de más” (4 sílabas)

- “me quedé vacía” (6 sílabas)

Este patrón refleja la tradición de la silva libre, una forma métrica que combina heptasílabos y endecasílabos con libertad de rima, muy utilizada en la poesía barroca española y recuperada por los poetas contemporáneos.

Características métricas generales:

- Ausencia de rima consonante sistemática

- Presencia ocasional de rima asonante en finales de verso (vida/vacía/nacía)

- Uso intuitivo de encabalgamientos para crear suspensión emocional

- Preferencia por versos de arte menor (hasta 8 sílabas) para la inmediatez emocional

- Versos de arte mayor (9+ sílabas) para momentos de reflexión profunda

Ritmo acentual y cadencia

Aunque el verso es libre, Gema utiliza acentos estratégicos en sílabas 4ª y 8ª (octosílabos) o 6ª y 10ª (endecasílabos), creando un ritmo subyacente que el oído reconoce incluso sin contar sílabas. Esta técnica genera la sensación de que los poemas “fluyen” naturalmente, característica de la mejor poesía en verso libre contemporánea.

DIÁLOGO CON LA TRADICIÓN POÉTICA ESPAÑOLA

“Mis ruinas, Mi poesía” establece un fascinante diálogo con múltiples tradiciones de la lírica española, desde los clásicos hasta las voces más contemporáneas.

Conexiones con la tradición clásica

El poemario evoca la tradición de la poesía amorosa española que se remonta a Garcilaso de la Vega y los poetas del Siglo de Oro. El tema del amor no correspondido, la idealización seguida de desilusión, y la búsqueda de consuelo en la escritura conectan directamente con esa herencia literaria.

Sin embargo, Gema subvierte la tradición petrarquista donde el amante masculino sufre por la amada inalcanzable. Aquí es la voz femenina quien toma el control narrativo, quien analiza su propia codependencia, quien reconoce sus errores y quien finalmente se libera. Esta inversión de roles representa una evolución significativa de la tradición amorosa española.

Herencia romántica actualizada

El poemario recupera la intensidad emocional del Romanticismo español (Bécquer, Rosalía de Castro) pero con una consciencia psicológica contemporánea. Mientras Bécquer escribía “Volverán las oscuras golondrinas”, Gema escribe “Ya no me importas y eso me alegra”, marcando una diferencia crucial: su Romanticismo incluye autodeterminación y crecimiento personal, no solo melancolía pasiva.

En “Perdí(mos)” encontramos ecos de la introspección becqueriana pero con un giro contemporáneo:

“Me perdiste y perdimos los dos, / y aún sigo sin encontrar la razón”

Esta reflexión sobre la responsabilidad compartida en el fracaso amoroso es más madura que el Romanticismo clásico, incorporando conceptos de psicología relacional del siglo XXI.

Poesía de la experiencia actualizada

La obra se inscribe también en la poesía de la experiencia, corriente dominante en España desde los años 80 (Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes), que privilegia el lenguaje coloquial y las situaciones cotidianas. Sin embargo, Gema añade la sensibilidad de las redes sociales y la cultura digital sin mencionarlas explícitamente, lo cual sitúa su trabajo en lo que algunos críticos llaman la “poesía post-digital”.

POSICIONAMIENTO EN EL PANORAMA ACTUAL

En el contexto de 2025, “Mis ruinas, Mi poesía” se posiciona dentro de lo que se ha denominado poesía confesional contemporánea o poesía emocional directa, una corriente que ha ganado enorme popularidad entre lectores de 18-35 años tanto en España como en Latinoamérica.

Tendencias actuales en poesía española (2025)

Según las investigaciones más recientes, la poesía española de 2025 se caracteriza por:

- Búsqueda de autenticidad y crudeza emocional: Los lectores contemporáneos valoran la honestidad emocional por encima de la experimentación formal. “Mis ruinas, Mi poesía” encaja perfectamente en esta tendencia.

- Temas de identidad y femineidad: Exploración de la libertad emocional y la voz femenina, como señalan los estudios sobre la Generación Reset (poetas nacidos 1989-1999).

- Introspección existencial: Reflexiones sobre el tiempo, el deseo y la construcción del yo, presentes en toda la obra de Gema.

- Adaptación digital sin perder profundidad: Aunque el formato es tradicional (libro impreso), los poemas tienen la estructura breve y el impacto emocional que funciona en fragmentos compartibles en redes sociales.

Comparación con la poesía dominante

Si comparamos “Mis ruinas, Mi poesía” con las tendencias dominantes en 2025:

Libros más vendidos (datos 2025):

- “Lo que pasa es que te quiero” (Gloria Fuertes): 114 semanas en lista

- “Poesía completa” (Alejandra Pizarnik): 153 semanas en lista

- “Devociones. Poesía reunida” (Mary Oliver): Entrada reciente

La obra de Gema comparte con Gloria Fuertes la accesibilidad y el lenguaje directo, con Pizarnik la intensidad emocional y la exploración del yo fragmentado, y con Mary Oliver la búsqueda de paz y trascendencia al final del viaje poético.

Fortalezas competitivas

En un mercado saturado de poesía confesional, “Mis ruinas, Mi poesía” se distingue por:

- Estructura narrativa clara: A diferencia de muchas colecciones contemporáneas que son simplemente agrupaciones de poemas, esta tiene un arco dramático definido.

- Equilibrio entre accesibilidad y calidad literaria: No sacrifica recursos poéticos por simplicidad, pero tampoco cae en hermetismo.

- Mensaje de empoderamiento: El final no es amargo ni derrotista, sino liberador, lo cual resuena con el público contemporáneo que busca literatura como herramienta de sanación.

TÉCNICAS LITERARIAS UTILIZADAS

Gema Bautista despliega un arsenal de técnicas literarias que, aunque parezcan naturales e intuitivas, demuestran una sensibilidad poética refinada.

Metáfora y símbolo

La metáfora es la herramienta principal del poemario. Gema construye un sistema metafórico coherente donde el amor se expresa a través de elementos naturales:

Metáforas acuáticas: El agua representa tanto la abundancia emocional como el desbordamiento doloroso:

- “él solo pidió una gota / y yo le di todo el mar” (desproporcionalidad del amor)

- “ese mar de lágrimas que nunca se secaba” (dolor inconsolable)

Metáforas de luz y oscuridad: Siguen la tradición clásica pero con giros contemporáneos:

- “Creí ver el cielo en su mirada, / pero solo era una chispa que me cegaba” (desilusión)

- “ese punto de luz, / que se agranda más y más” (esperanza de salida)

Metáforas corporales: El cuerpo como mapa del dolor emocional:

- “me quedé vacía” (ausencia de identidad)

- “me dejaste rota” (fragmentación del yo)

- “ese hueco en la cama donde tu almohada guardaba la forma de tus sueños” (ausencia física con resonancia emocional)

Sinestesia

La sinestesia (mezcla de sentidos) aparece estratégicamente para intensificar la experiencia emocional:

En “1+1=2”:

“Esa colonia que tanto usabas, / y que ahora no puedo ni oler / porque se me corta la respiración”

Aquí el olfato se conecta con la respiración (tacto interno), creando una experiencia multisensorial del trauma. Esta técnica hace que el lector no solo “entienda” el dolor, sino que lo experimente sensorialmente.

Anáfora y paralelismo

La anáfora (repetición de palabras al inicio de versos) crea ritmo hipnótico y refuerza temas obsesivos:

En “Entendí”:

“Entendí que la gente rota corta, / […] / Entendí que se pueden decir palabras / […] / Entendí que a veces los ojos aprenden a mentir / […] / Entendí que no tengo que sanar”

Esta repetición mimetiza el proceso mental de integrar aprendizajes dolorosos, como una letanía de revelaciones acumuladas.

Antítesis y paradoja

La antítesis (oposición de conceptos) estructura muchos poemas:

En “Correcto e Incorrecto”:

“Amar, / hoy en día es algo / que nadie sabría explicar. / Es un sentimiento que / cuando no es correcto, / te rompe por dentro”

La paradoja central del poemario es que el amor, supuestamente constructivo, termina siendo destructivo. Esta contradicción se explora desde múltiples ángulos.

Prosopopeya y personificación

Gema personifica conceptos abstractos para hacerlos tangibles:

En “Promesas”:

“Es difícil soportar el vacío desde que te fuiste”

El “vacío” no es simplemente ausencia, sino una presencia que debe ser “soportada”, casi como un peso físico.

Apóstrofe

El apóstrofe (dirigirse directamente a alguien ausente) crea intimidad y urgencia:

La mayoría de los poemas se dirigen al “tú” ausente, estableciendo un diálogo unilateral que refuerza la soledad de la voz poética. Este recurso, heredado de la tradición lírica española desde Garcilaso, se revitaliza con el lenguaje contemporáneo.

Enumeración caótica

En “200 razones”, Gema utiliza la enumeración descendente para dramatizar el proceso de desenamoramiento:

“99, 98… se supone que estaba aquí, / 97, tendría que estar aquí / 96, tendría que estar luchando por lo que quiere / NO, tendría que estar luchando por mí”

Esta cuenta regresiva crea suspense y urgencia, transformando el concepto abstracto de “perder el amor” en una experiencia visceral de desintegración.

Ironía y contradicción consciente

La ironía aparece en momentos de lucidez dolorosa:

En “Ser egoísta”:

“Podré amarle, / pero no voy a negar, / que será más fácil fingir que le pude olvidar”

La voz poética reconoce que la performance del olvido es más sostenible que el olvido real, una observación psicológicamente sofisticada expresada con aparente simplicidad.

COMPARATIVA CON AUTORES CONTEMPORÁNEOS

Para contextualizar “Mis ruinas, Mi poesía” en el panorama poético actual, es útil compararlo con voces consolidadas de la poesía confesional española contemporánea.

Elvira Sastre: Similitudes y diferencias

Elvira Sastre, probablemente la poeta española más popular entre el público joven (nacida 1992), comparte con Gema:

- Lenguaje accesible sin renunciar a la belleza poética

- Temática amorosa como eje central

- Tono confesional que crea intimidad con el lector

- Presencia de la vulnerabilidad como valor poético

Sin embargo, existen diferencias significativas:

Sastre en obras como “Baluarte” o “Cuando escuches esta canción” utiliza un lenguaje más metafórico y menos directo. Su poesía a menudo deja espacios de ambigüedad interpretativa, mientras que Gema opta por la claridad emocional explícita.

Ejemplo de Sastre:

“Te deseo un poeta con toda mi pena / para que te condene en su egoísmo / a la eterna salvación”

Ejemplo de Gema:

“Ya no me importas y eso me alegra, / porque ahora sé que tomé la decisión correcta”

La diferencia es clara: Sastre construye paradojas complejas (“condene” + “salvación”), mientras Gema privilegia la declaración emocional directa. Ambos enfoques son válidos; el de Gema resulta más inmediato y catártico.

Marwan: El hermano poético

Marwan (nacido 1979), cantautor y poeta, representa otra vertiente de la poesía confesional española contemporánea. Su trabajo comparte con “Mis ruinas, Mi poesía”:

- Narratividad: Los poemas cuentan historias, no solo capturan momentos

- Estructura de superación: Del dolor a la aceptación

- Lenguaje conversacional: Como si el poeta hablara directamente al lector

La principal diferencia radica en la musicalidad. Marwan escribe pensando en la interpretación oral y musical, lo cual a veces hace sus versos más rítmicos y memorables. Gema escribe para la página, lo cual permite mayor complejidad estructural.

Loreto Sesma y la nueva generación

Loreto Sesma, poeta más joven y controvertida, representa un extremo de la poesía confesional que algunos críticos consideran excesivamente melodramática. Comparada con ella, Gema demuestra mayor contención emocional y construcción literaria más sólida.

Donde Sesma podría escribir:

“Me arranqué los ojos con la misma falta de pudor con la que escribo”

Gema escribe:

“Me perdiste y perdimos los dos, / y aún sigo sin encontrar la razón”

La diferencia es notable: Gema evita el tremendismo y opta por la reflexión honesta, lo cual paradójicamente aumenta el impacto emocional.

Andrea Abello y la fantasía contemporánea

Mientras poetas como Andrea Abello (“Duende”, 2021) experimentan con lo fantástico y la sexualidad fluida, “Mis ruinas, Mi poesía” permanece en un registro realista y heteronormativo. Esto no es una limitación, sino una elección estética que conecta con una audiencia específica que busca espejos de su experiencia amorosa convencional.

Posición en el espectro poético contemporáneo

Si imaginamos un espectro de la poesía confesional española contemporánea:

[Experimental/Hermético] ← → [Accesible/Directo]

[Loreto Sesma] ← [Andrea Abello] ← [Elvira Sastre] ← [GEMA BAUTISTA] ← [Marwan] → [Poesía popular/Instapoesía]

Gema se posiciona en un punto óptimo: suficientemente accesible para conectar emocionalmente, suficientemente elaborada para tener valor literario duradero.

SIMBOLISMOS EN EL LIBRO

El sistema simbólico de “Mis ruinas, Mi poesía” es coherente y multifacético, creando capas de significado que enriquecen la experiencia de lectura.

Las ruinas como símbolo central

El concepto de “ruinas” en el título es el símbolo vertebrador de toda la colección. En la tradición literaria occidental, las ruinas representan:

- Pasado glorioso destruido: Lo que fue el amor idealizado

- Belleza en la decadencia: La capacidad de encontrar poesía en el dolor

- Sitio arqueológico emocional: Un lugar que se debe excavar para entender

En el contexto del poemario, “mis ruinas” son los restos de una relación destruida, pero también el material de construcción para la nueva identidad. Las ruinas no se demolen completamente; se integran, se convierten en poesía. Esta transformación del dolor en arte es el acto redentor central de la obra.

El mar y el agua: Abundancia y ahogamiento

El símbolo acuático aparece recurrentemente con valencia ambivalente:

Agua como generosidad excesiva:

“él solo pidió una gota / y yo le di todo el mar”

Aquí el mar representa la desproporción del amor codependiente, la incapacidad de establecer límites saludables.

Agua como dolor inconsolable:

“ese mar de lágrimas que nunca se secaba”

El mar de lágrimas es un símbolo clásico (presente en “Alicia en el país de las maravillas”, en la mitología griega), pero Gema lo revitaliza al conectarlo con su metáfora de la sobreabundancia amorosa: su amor excesivo se convierte en llanto excesivo.

Agua como purificación final:

Aunque no explícita, la progresión del poemario sugiere que ese mar de dolor finalmente permite una limpieza emocional, una catarsis que prepara el renacimiento.

La luz y la oscuridad: Engaño y revelación

El símbolo lumínico sigue patrones tradicionales pero con subversiones interesantes:

Luz como engaño:

“Creí ver el cielo en su mirada, / pero solo era una chispa que me cegaba”

Inversión fascinante: la luz no revela verdad sino que ciega, engaña. La “chispa” es tanto atracción romántica como fuego que daña.

Luz como esperanza:

“ese punto de luz, / que se agranda más y más”

Al final del “túnel” emocional, la luz recupera su simbolismo tradicional de esperanza y salida. Esta progresión de luz-engañosa a luz-salvadora marca el arco de la maduración emocional.

El vacío y la pérdida de identidad

El “vacío” es quizá el símbolo más recurrente y perturbador del poemario:

“Por dar de más, / me quedé vacía”

“Es difícil soportar el vacío desde que te fuiste”

El vacío no es simplemente la ausencia del otro, sino la ausencia del yo que se perdió en la relación. Este es un insight psicológico profundo expresado poéticamente: en relaciones codependientes, cuando el otro se va, descubres que tú también desapareciste.

La recuperación, por tanto, no es “llenar el vacío” con otra persona, sino reconstruir el yo que se perdió.

Los nombres y el silencio

El simbolismo del nombre no dicho es potente:

“Su nombre aún no lo puedo olvidar, / aunque si me preguntan, / siempre lo voy a negar”

El nombre representa la identidad del amado, pero también el poder que tiene sobre la voz poética. No pronunciar el nombre es un acto de resistencia, de recuperación de poder. Este símbolo conecta con tradiciones antiguas donde conocer el nombre de alguien es tener poder sobre esa persona (tradición bíblica, mitología egipcia).

El extraño: Transformación de lo conocido

En el poema “El extraño”, Gema desarrolla un símbolo paradójico:

“El otro día me crucé con un extraño, / y es extraño, / porque de ese extraño sé absolutamente todo”

El amado se convierte en “extraño” no porque se desconozca objetivamente, sino porque ya no existe la intimidad emocional. Este símbolo captura la alienación post-ruptura: la persona sigue siendo la misma físicamente, pero emocionalmente es irreconocible.

El tiempo: Enemigo y sanador

El tiempo aparece como símbolo ambivalente:

En “Tiempo”:

“Quizá eso fue lo que nos faltó, / TIEMPO. / Tiempo para pensar, / tiempo para amar”

El tiempo se presenta primero como la oportunidad perdida, luego como el agente de sanación. Esta dualidad refleja la experiencia universal del duelo: al principio, el tiempo parece haberse detenido; gradualmente, se convierte en aliado que distancia el dolor.

Los números: Racionalidad vs. emoción

En poemas como “1+1=2” y “200 razones”, los números simbolizan el intento de racionalizar lo emocional:

“¿Sabías que 1+1 no son 2?”

La matemática, supuestamente infalible, no puede explicar el amor. Esta es una subversión del simbolismo de los números como verdad absoluta. Gema sugiere que en el amor, la lógica fracasa, y esa es precisamente la fuente del dolor: la imposibilidad de entender racionalmente por qué algo tan “evidente” (dos personas que se quieren) no funciona.

Las sombras y las huellas: Presencia en la ausencia

“Tu sombra me persigue / en los días, / en las noches”

La sombra como presencia del ausente es un símbolo romántico clásico (presente en Bécquer), pero Gema lo actualiza al combinarlo con el concepto de “huella”:

“en mí una huella dejaste. / […] / Esa huella en mi cuerpo tatuaste”

La huella es más permanente que la sombra; es marca indeleble. Este simbolismo reconoce que ciertas experiencias nos transforman irreversiblemente, y la sanación no es borrar la huella sino integrarla en la nueva identidad.

ESTRUCTURA DEL POEMARIO: TEMAS Y SECUENCIAS

La arquitectura de “Mis ruinas, Mi poesía” no es accidental; responde a una cuidadosa planificación temática y emocional que guía al lector a través de las etapas del duelo amoroso.

Estructura narrativa: El arco de transformación

El poemario sigue un arco narrativo clásico de tres actos:

ACTO I: LA HERIDA (Poemas 1-10)

Poemas clave: “Todos los días”, “Amar sin medida”, “Ser egoísta”, “Promesas”

Esta sección inicial establece la premisa emocional: una ruptura reciente, dolor agudo, nostalgia abrumadora. La voz poética está sumergida en el sufrimiento inmediato, alternando entre la memoria idealizada del amor perdido y la consciencia del dolor presente.

Temas dominantes:

- Nostalgia y memoria obsesiva

- Reconocimiento de la codependencia

- Idealización del pasado

- Incapacidad de aceptar la pérdida

Progresión emocional: El dolor es crudo, inmediato, sin procesamiento. La voz poética oscila entre la esperanza de reconciliación y la consciencia de que todo terminó.

ACTO II: EL PROCESAMIENTO (Poemas 11-22)

Poemas clave: “Perdí(mos)”, “Entendí”, “Se acabó”, “Tiempo”

En esta sección central, la más extensa y compleja, la voz poética comienza a analizar lo sucedido. Hay un movimiento desde la victimización hacia la responsabilidad compartida, desde la idealización hacia el reconocimiento de las fallas de la relación.

Temas dominantes:

- Análisis de responsabilidades

- Reconocimiento de señales ignoradas

- Cuestionamiento de la autenticidad del amor

- Primeros intentos de desapego emocional

Progresión emocional: Aparece la ira (fase del duelo), pero también la reflexión más madura. Los poemas son más largos, más complejos estructuralmente, reflejando el trabajo psicológico interno.

Punto de inflexión: “Entendí” funciona como bisagra del poemario. Es una letanía de revelaciones que marcan el inicio de la verdadera transformación. A partir de este poema, la voz poética deja de ser simplemente reactiva para convertirse en agente de su propia sanación.

ACTO III: LA LIBERACIÓN (Poemas 23-31)

Poemas clave: “De ti y de mí”, “Cosas que nunca dijiste”, “Sin respuestas y sin ti”, “Mi eterno buen recuerdo”

La sección final muestra a una voz poética transformada. Si bien el dolor no ha desaparecido completamente, ya no domina la identidad. Hay aceptación, perdón (no necesariamente del otro, sino de sí misma), y apertura hacia el futuro.

Temas dominantes:

- Aceptación de la realidad

- Perdón sin reconciliación

- Gratitud por las lecciones aprendidas

- Apertura hacia un futuro sin el otro

Progresión emocional: La paz no es eufórica sino serena. Es la quietud después de la tormenta. “Mi eterno buen recuerdo” cierra el ciclo permitiendo que el amor pasado exista como memoria valiosa sin poder destructivo presente.

Secuencias temáticas internas

Dentro de esta estructura tripartita, Gema construye secuencias temáticas que funcionan como microsistemas poéticos:

Secuencia de la identidad perdida:

- “Ser egoísta” → “200 razones” → “El extraño”

Esta secuencia explora cómo la relación erosionó la identidad propia. “Ser egoísta” reconoce la posesividad, “200 razones” documenta el momento de elegirse a sí misma, “El extraño” muestra cómo el otro se vuelve irreconocible cuando la identidad se recupera.

Secuencia de las promesas rotas:

- “Promesas” → “Para siempre” → “Cosas que nunca dijiste”

Estos poemas analizan el lenguaje del amor: las promesas hechas, las palabras vacías, las cosas que nunca se dijeron pero se necesitaban. Hay una deconstrucción del discurso amoroso que revela su fragilidad.

Secuencia de la responsabilidad:

- “Perdí(mos)” → “Se acabó” → “Entendí”

Movimiento desde la culpabilización compartida (“perdimos los dos”) hacia el reconocimiento de dinámicas tóxicas (“Se acabó”) hasta la integración de aprendizajes (“Entendí”). Esta secuencia es el corazón intelectual del poemario.

Secuencia del futuro alternativo:

- “En otra vida” → “Retroceder” → “Desvanecidos”

Exploración contrafáctica: ¿qué hubiera pasado si…? Estos poemas juegan con realidades alternativas, fantasías de reconciliación, pero siempre concluyen reconociendo que esas fantasías son precisamente eso: irreales.

Ritmo estructural: Alternancia de intensidades

La distribución de poemas largos y cortos no es aleatoria. Gema utiliza la extensión del poema como herramienta de control del ritmo emocional:

Poemas breves (4-8 versos): “Sombras”, “Desvanecidos”, “Supervivencia”

- Funcionan como golpes emocionales concentrados

- Aparecen estratégicamente después de poemas largos para mantener el impacto

- Permiten al lector “respirar” antes de la siguiente inmersión profunda

Poemas medios (12-20 versos): Mayoría del poemario

- El estándar narrativo donde se desarrollan ideas complejas

- Equilibrio entre profundidad y accesibilidad

Poemas extensos (20+ versos): “Entendí”, “200 razones”, “Perdí(mos)”

- Momentos de crisis o revelación que requieren espacio

- Permiten desarrollo complejo de ideas y emociones contradictorias

Esta variación estructural evita la monotonía y guía la experiencia de lectura, acelerando o desacelerando según la necesidad emocional del momento.

Técnica de eco y variación

Gema utiliza ecos temáticos que crean cohesión: frases, imágenes o ideas que reaparecen transformadas. Por ejemplo:

En “Todos los días”: “aunque yo misma un día juré, / que jamás podría vivir sin ti”

En “Perdí(mos)”: “Ya no me importas y eso me alegra”

En “Mi eterno buen recuerdo”: “Nunca me volveré a enamorar / como aquella primera vez”

Estas resonancias crean la sensación de un poemario unificado, no una colección aleatoria de poemas.

IMPACTO DE LA ESTRUCTURA EN LA PERCEPCIÓN DEL LECTOR

La arquitectura cuidadosa de “Mis ruinas, Mi poesía” no es un mero ejercicio formal; tiene un profundo impacto en cómo el lector experimenta y procesa la obra.

Efecto espejo: Identificación y catarsis

La estructura tripartita (dolor → procesamiento → liberación) replica el viaje emocional real del duelo amoroso. Lectores que han experimentado rupturas similares encontrarán en la progresión del poemario un espejo de su propia experiencia, lo cual tiene varios efectos:

- Validación emocional: “No estoy solo en esto; alguien más lo sintió exactamente así”

- Anticipación consoladora: Los lectores en las primeras etapas del duelo pueden “ver el futuro” en los poemas finales, lo cual ofrece esperanza

- Procesamiento vicario: La lectura se convierte en una forma de terapia literaria

Esta función casi terapéutica del poemario explica por qué la poesía confesional contemporánea tiene tanto éxito comercial: no es solo arte, es también acompañamiento emocional.

Ritmo emocional controlado

La alternancia entre poemas de alta y baja intensidad controla la experiencia emocional del lector. Si todo el poemario fuera de intensidad máxima, resultaría agotador e insostenible. Si todo fuera reflexión serena, perdería impacto emocional.

La estructura actual permite:

- Momentos de catarsis intensa (llorar con “Perdí(mos)” o “Sin perdón”)

- Momentos de reflexión tranquila (pensar con “Entendí” o “El extraño”)

- Momentos de esperanza renovada (respirar con “Mi eterno buen recuerdo”)

Este control del ritmo emocional es comparable al de una sinfonía: movimientos de distintas intensidades que, combinados, crean una experiencia estética completa.

Efecto de revelación progresiva

La estructura de revelación gradual mantiene el interés del lector. No todo se dice en el primer poema; hay descubrimientos que solo llegan hacia el final. Por ejemplo:

- Primeros poemas: El dolor es misterioso, no completamente explicado

- Poemas medios: Se revelan detalles de la relación tóxica, la codependencia

- Poemas finales: Se revela la fortaleza interior que permite la superación

Esta progresión crea suspense emocional: el lector quiere seguir leyendo para descubrir “qué pasará” con la voz poética, aunque técnicamente no sea una narrativa con argumento.

Sensación de completitud

La estructura circular (comienza con dolor nostálgico, termina con nostalgia sin dolor) crea sensación de cierre. El lector puede cerrar el libro sintiendo que ha completado un viaje, que ha llegado a algún lugar.

Esto contrasta con colecciones de poemas sin estructura narrativa clara, donde la lectura puede sentirse fragmentaria o incompleta. “Mis ruinas, Mi poesía” ofrece la satisfacción narrativa de una novela con la intensidad lírica de la poesía.

Accesibilidad múltiple

Aunque el poemario tiene una estructura narrativa clara, cada poema funciona también de forma independiente. Esto permite múltiples formas de lectura:

- Lectura lineal completa: Experimentar el arco completo de transformación

- Lectura selectiva: Buscar poemas específicos según el estado emocional actual

- Relectura parcial: Volver a poemas favoritos sin necesidad de releer todo

- Compartibilidad: Cada poema puede compartirse en redes sociales con sentido completo

Esta flexibilidad estructural aumenta la vida útil del libro: no es solo para leerse una vez de principio a fin, sino para acompañar al lector en diferentes momentos de su vida.

Construcción de autoridad narrativa

La progresión desde vulnerabilidad total hasta fortaleza serena construye la autoridad de la voz poética. Al final del poemario, confiamos en esta voz porque hemos sido testigos de su transformación.

Si el poemario comenzara con la sabiduría de “Entendí” o “Mi eterno buen recuerdo”, sonaría pretencioso. Pero porque hemos acompañado a la voz poética desde el dolor más crudo, su sabiduría final se siente ganada, no proclamada.

Esta construcción de autoridad es crucial para la credibilidad de la poesía confesional: el lector debe creer que la voz poética ha vivido realmente lo que dice, y la estructura del poemario es la evidencia de esa experiencia auténtica.

Conclusión estructural

“Mis ruinas, Mi poesía” demuestra que Gema Bautista posee no solo sensibilidad lírica individual sino también consciencia arquitectónica. Sabe que un poemario es más que la suma de poemas individuales; es una construcción donde el orden, el ritmo, las resonancias internas y el arco narrativo crean una experiencia de lectura específica y poderosa.

Esta consciencia estructural, combinada con la honestidad emocional y la calidad técnica individual de los poemas, posiciona “Mis ruinas, Mi poesía” como una obra sólida dentro de la poesía confesional española contemporánea, lista para conectar con lectores que buscan tanto belleza literaria como acompañamiento emocional en su propia navegación por el dolor y la transformación.

INVESTIGACIONES ACADÉMICAS

LA ECONOMÍA AFECTIVA EN LA POESÍA CONFESIONAL ESPAÑOLA DEL SIGLO XXI

RECURSOS RETÓRICOS DE LA CONFESIÓN POÉTICA EN “MIS RUINAS, MI POESÍA”

EL AMOR ROMÁNTICO COMO IDEOLOGÍA EN LA POESÍA MILLENNIAL

LA POÉTICA DEL DUELO AMOROSO EN LA POESÍA CONTEMPORÁNEA ESPAÑOLA

LA TEMPORALIDAD EN “MIS RUINAS, MI POESÍA”: TIEMPO CRONOLÓGICO VERSUS TIEMPO EMOCIONAL

METÁFORAS DE DESTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN IDENTITARIA: EL SIMBOLISMO DE LAS RUINAS