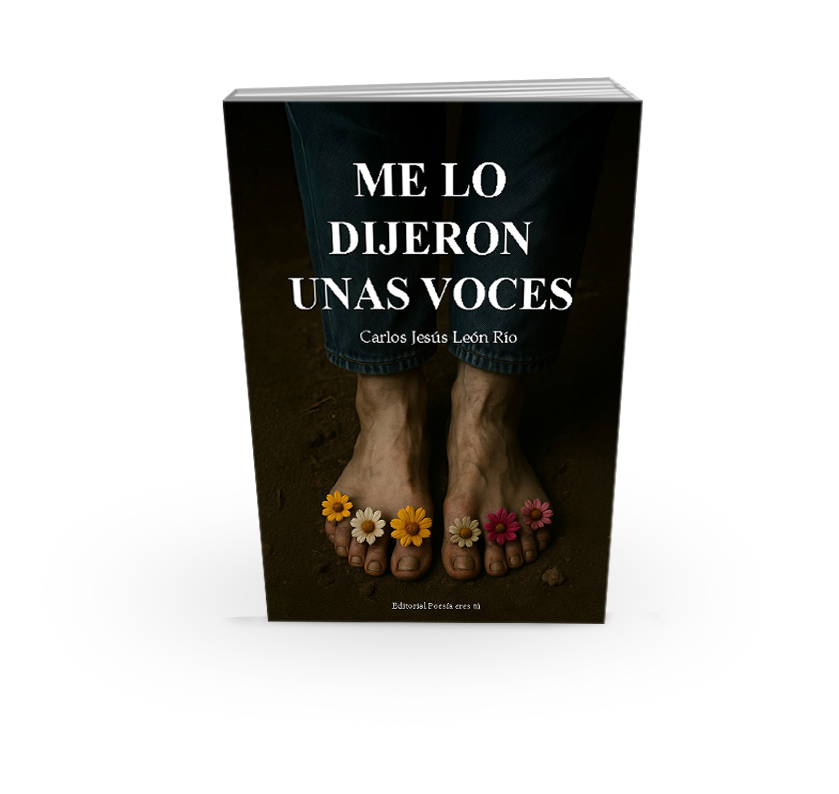

La musicalidad del verso en la poesía contemporánea: Análisis de las técnicas literarias en “Me lo dijeron unas voces”

Carlos Jesús León Río presenta en “Me lo dijeron unas voces” una obra poética que trasciende los límites convencionales entre música y palabra, creando un universo lírico donde la formación violonchelística del autor se manifiesta como elemento estructural fundamental en la construcción del verso. Este poemario, publicado por Editorial Poesía eres tú en 2025, constituye un ejemplo paradigmático de cómo la experiencia musical puede moldear no solo el contenido temático de una obra literaria, sino también sus mecanismos técnicos más profundos, desde la organización rítmica hasta la elaboración de imágenes sensoriales complejas.

La musicalidad en León Río no opera como mero ornamento retórico sino como principio organizador que determina la arquitectura interna de cada poema. Cuando leemos “Tu piel es rosa, como la pena, / y tu cabello, negro como el mar”, nos encontramos ante una construcción que responde tanto a criterios visuales como sonoros, donde la alternancia vocálica y la cadencia métrica recrean patrones musicales reconocibles. El violonchelista que hay en el poeta no se limita a inspirar temáticamente sus versos, sino que modula su respiración interna, estableciendo pausas, crescendos y diminuendos que transforman la lectura en experiencia sinestésica.

Esta dimensión musical se hace especialmente evidente en el uso sistemático de la anáfora, técnica que León Río emplea con una precisión que revela su comprensión intuitiva de los mecanismos de repetición y variación propios de la composición musical. En “Aquí estaré”, la reiteración del sintagma “te espero” genera un efecto hipnótico que evoca las estructuras cíclicas de la música barroca: “Te espero, aunque se acabe la tarde; / te espero, aunque se calle la voz; / te espero, aunque te bese / una boca y no te bese yo”. La anáfora funciona aquí como un ostinato verbal que proporciona cohesión rítmica al poema mientras amplifica emocionalmente el contenido semántico. Cada repetición añade una capa de intensidad, como las variaciones sobre un tema musical que exploran diferentes registros emocionales sin abandonar la estructura melódica fundamental.

La técnica anafórica en León Río trasciende la simple repetición mecánica para convertirse en recurso de modulación emocional. En el mismo poema, la variación “Te espero, aunque me quieras; / te espero, aunque lo quieras a él” introduce una disonancia semántica que funciona como acorde menor en una progresión mayor, creando esa tensión característica que resuelve en la afirmación categórica “te espero, porque tu amor soy yo”. Esta capacidad para generar tensión y resolución a través de la repetición variada constituye uno de los logros técnicos más notables del poemario.

El análisis de las metáforas sensoriales en “Me lo dijeron unas voces” revela una concepción de la imagen poética profundamente influida por la experiencia musical del autor. León Río no se limita a crear correspondencias entre elementos visuales y auditivos, sino que elabora un sistema metafórico donde los cinco sentidos interactúan de manera compleja, generando sinestesias que enriquecen la experiencia perceptiva del lector. La metáfora “Tu piel es rosa, como la pena” establece una correlación cromático-emocional que trasciende la simple comparación visual para sugerir una cualidad táctil del dolor, mientras que “tu cabello, negro como el mar” introduce una dimensión temporal y sonora implícita en el rugir oceánico.

Esta construcción metafórica responde a lo que podríamos denominar una “estética de la sinestesia controlada”, donde las asociaciones sensoriales no surgen de manera arbitraria sino que obedecen a una lógica interna coherente con la personalidad poética del autor. Cuando León Río escribe “Eres el cristal que pincha mis venas / y la sangre que me hace andar”, la metáfora del cristal combina transparencia visual, fragilidad táctil y capacidad de corte, creando una imagen multisensorial que funciona como acorde poético donde diferentes sensaciones resuenan simultáneamente.

La influencia musical se manifiesta también en la estructura temporal de los poemas. León Río construye sus composiciones siguiendo patrones que recuerdan las formas musicales clásicas, con exposiciones temáticas, desarrollos y recapitulaciones que dotan a sus versos de una arquitectura temporal sofisticada. En “Si no te amara”, el poeta establece un tema inicial con “Las aves son el poema del cielo, / la lluvia, la vida de la tierra”, desarrolla variaciones sobre la relación entre naturaleza y sentimiento, y concluye con una recapitulación que transforma el tema inicial: “Que cese el mar en mis dedos, / o que una estrella me guiñe en la soledad, / que el agua apague mi corazón en llamas, / y que me beses, te suelo susurrar”.

La enumeración asindética constituye otro recurso técnico fundamental en el arsenal poético de León Río, empleado con una maestría que revela su comprensión profunda de los efectos rítmicos y semánticos de la acumulación. En “La luz”, la secuencia “Cantan los pájaros, / para que cantemos como ellos. / Nacen los árboles, / para que suene el alma, / y con su alma, música creemos” genera un efecto de cascada melódica donde cada elemento añade resonancia armónica al conjunto. La enumeración no funciona aquí como simple catálogo sino como progresión musical ascendente que culmina en la síntesis poética: “Tengo mi corazón, / para ponerlo en tu pecho”.

El tratamiento del tiempo poético en León Río refleja igualmente su formación musical. Sus poemas no se desarrollan según una temporalidad narrativa lineal sino mediante una temporalidad musical basada en la repetición, la variación y el contraste. En “Me he perdido”, la repetición del sintagma inicial crea un efecto de eco que evoca las técnicas de delay y reverberación características de la música contemporánea: “Me he perdido / en el abismo de tu mirada, / donde tus cuencas se hacen agua, / y las mareas se tragan mi alma. / Me he perdido en tu sonrisa sin tiempo”. La temporalidad del poema no avanza sino que se profundiza, explorando diferentes registros de una misma experiencia emocional.

La dimensión cromática de la poesía de León Río merece atención especial, pues revela una concepción sinestésica del color que trasciende la mera descripción visual. En “La crueldad de tu amor”, los colores funcionan como notaciones emocionales: “Hay un cristal roto en tus mejillas, / que no paran de sangrar” introduce el rojo como manifestación del dolor, mientras que “Tu cabello se hace más largo y débil / con la lluvia y la noche” evoca la oscuridad como textura temporal. El color en León Río posee cualidades táctiles, auditivas y emotivas que lo convierten en elemento constructivo del poema más que en simple ornamento descriptivo.

La construcción del ritmo interno en estos poemas responde a principios que podríamos denominar “prosódicos-musicales”, donde la distribución de acentos y pausas obedece tanto a las reglas métricas tradicionales como a criterios melódicos intuitivos. En “Aquí estaré”, la alternancia entre versos de arte mayor y menor crea un patrón rítmico que evoca la respiración del violonchelo, con frases largas que se resuelven en conclusiones breves y categóricas. Esta técnica genera un efecto de tensión acumulativa que encuentra resolución en los versos finales de cada estrofa.

El manejo de la pausa y el silencio constituye otro aspecto técnico destacable en la obra de León Río. Como violonchelista, el autor comprende que el silencio no es ausencia de sonido sino elemento constitutivo de la música, y traslada esta comprensión a su práctica poética. En “Claro de rosas”, las pausas versales funcionan como silencios musicales que cargan de significado los espacios entre palabras: “Dejo a la vista del tiempo / la ropa que me regalaste. / En la ventana, dejo tu aroma / cada mañana.” La distribución de los encabalgamientos y las pausas crea un ritmo respiratorio que evoca la interpretación musical.

La técnica del contraste dinámico, fundamental en la interpretación violonchelística, encuentra su equivalente poético en la alternancia entre registros emocionales y estilísticos. León Río es capaz de pasar del susurro íntimo al grito desgarrado, del pianissimo al fortissimo, creando efectos de claroscuro emocional que dotan a sus poemas de una dimensión dramática notable. En “En la oscuridad”, el poeta maneja estas gradaciones con una precisión que revela su comprensión musical de los efectos dinámicos: “En la oscuridad, el miedo ha nacido… / La oscuridad es tenebrosa, / la noche la hace mía… / Y oigo la melodía, / la melodía de lo oscuro, / la más bella”.

La sinestesia en León Río no se limita a la fusión accidental de percepciones sensoriales sino que responde a una concepción sistemática de la experiencia poética como fenómeno multisensorial. Sus metáforas funcionan como acordes sensoriales donde diferentes percepciones resuenan simultáneamente, creando efectos de complejidad sensorial que enriquecen la experiencia lectora. En “Te apagas”, la imagen “la libélula que vive en tus ojos / se muere entre las noches” combina percepción visual, movimiento, temporalidad y una cualidad etérea que trasciende los sentidos individuales.

El vocabulario cromático en León Río posee una precisión que revela su sensibilidad sinestésica desarrollada. No emplea los colores como meras designaciones visuales sino como portadores de cualidades táctiles, térmicas y emocionales complejas. El “rosa” de la pena, el “negro” del mar-cabello, el “blanco” del valor, funcionan como notaciones sinestésicas que activan múltiples registros perceptivos simultáneamente. Esta técnica encuentra su expresión más lograda en el poema “La noche blanca”, donde el color se convierte en experiencia sensorial total: “La noche está blanca, / y no por la nieve de tu piel, / quizás por tu alma noble, / o por tus ojos ladrones / de lo oscuro del cielo”.

La construcción metafórica en León Río revela una concepción de la imagen poética como fenómeno acústico además de visual. Sus metáforas poseen cualidades sonoras implícitas que las conectan con su experiencia musical. Cuando escribe “eres la sombra de mi mirada, / cuando la luna me hace llorar”, la metáfora de la sombra no solo evoca oscuridad visual sino que sugiere el eco o resonancia de una percepción, como si la mirada generara reverberaciones perceptibles auditivamente.

La técnica de la modulación, fundamental en la composición musical, encuentra su equivalente poético en la capacidad de León Río para transformar gradualmente el registro emocional de sus poemas sin rupturas bruscas. En “Es mejor no olvidar”, el poeta inicia con un tono contemplativo que evoluciona hacia la confesión directa y finalmente hacia la melancolía resignada, creando un arco emocional comparable a una modulación musical de modo mayor a menor. Esta técnica revela una comprensión sofisticada de las posibilidades expresivas del desarrollo temático poético.

El empleo de la aliteración en León Río trasciende el simple efecto ornamental para convertirse en recurso de construcción rítmica. La repetición de sonidos consonánticos crea patrones percusivos que evocan el staccato musical, mientras que las secuencias vocálicas generan efectos de legato que recuerdan el bowing del violonchelo. En “La razón de una arritmia”, la aliteración “Te robaste mis latidos, / y mi pecho se alegró / de sentir mi corazón tranquilo, / que corrió, saltó, habló” crea un efecto rítmico que mimetiza sonoramente el fenómeno cardíaco descrito.

La arquitectura estrófica en estos poemas responde a criterios que combinan la tradición métrica hispánica con innovaciones formales inspiradas en la estructura musical. León Río no se limita a emplear formas estróficas preestablecidas sino que crea patrones originales basados en principios de simetría, contraste y desarrollo temático propios de la composición musical. Sus estrofas funcionan como movimientos musicales que mantienen autonomía estructural mientras contribuyen al efecto total del poema.

La dimensión táctil de la poesía de León Río merece consideración especial, pues revela una concepción de la palabra poética como fenómeno físico además de semántico. Sus imágenes poseen cualidades hápticas que las convierten en experiencias táctiles virtuales. En “Nunca bailaste sola”, la descripción “Llueve, y tus botas se mojan, / y el lodo mancha tu vestido” no se limita a la evocación visual sino que activa sensaciones de humedad, peso y textura que enriquecen la experiencia perceptiva del lector.

El tratamiento del espacio poético en León Río refleja igualmente su formación musical. Sus poemas no se desarrollan en un espacio plano sino en un espacio acústico tridimensional donde las imágenes poseen profundidad, resonancia y posición relativa. En “La azotea”, el espacio del poema incluye tanto elementos inmediatos como lejanos, creando una perspectiva acústica comparable a la espacialización del sonido en la interpretación musical: “Me quedaré en lo alto, / a mirar las estrellas… / Siento música a lo lejos, / mientras llora la madrugada”.

La técnica de la anticipación, fundamental en la interpretación musical, encuentra su equivalente poético en la capacidad de León Río para crear expectativas rítmicas y semánticas que se resuelven de manera satisfactoria. Sus poemas generan tensiones que demandan resolución, creando un efecto de suspense poético que mantiene la atención del lector hasta la conclusión. En “Cómo olvidar tu nombre”, la repetición interrogativa crea una tensión que se resuelve en la aceptación melancólica final: “Cómo olvido tu nombre, / dime cómo te olvidaré”.

La dimensión temporal de la metáfora en León Río revela una concepción del tiempo poético influida por la experiencia musical de la duración y el desarrollo temático. Sus imágenes no son instantáneas sino que poseen desarrollo temporal interno, evolucionando y transformándose a lo largo del poema como temas musicales sometidos a variación. La metáfora del jardín en el capítulo cuarto no funciona como simple comparación estática sino como espacio temporal donde se desarrollan diferentes experiencias amorosas, cada una con su propio tempo y carácter.

El empleo de la pregunta retórica en León Río responde a criterios melódicos además de semánticos. Sus interrogaciones poseen cualidades entonativas que las convierten en elementos musicales del poema. En “¿Qué pasaría?”, las preguntas generan un patrón melódico ascendente que crea tensión emocional: “Me da miedo mirar a la luna, / y decirle cuánto la quiero. / Me da miedo pensar en las nubes, / y vivir lejos del cielo”. La interrogación funciona como apoyatura musical que resuelve en la declaración emocional directa.

La construcción del clímax poético en León Río revela su comprensión de los mecanismos de tensión y resolución propios de la forma musical. Sus poemas no alcanzan el punto culminante mediante la simple acumulación de efectos sino a través de una construcción gradual que respeta las leyes de la proporción áurea. En “Hoy no estaré”, el clímax se prepara mediante una acumulación de detalles cotidianos que adquieren significado dramático por acumulación, hasta resolverse en la imagen final de la mariposa como símbolo de transformación.

La técnica del leitmotiv, característica de la música programática, encuentra su equivalente en el sistema de imágenes recurrentes que articula la unidad temática del poemario. El motivo de las voces, presente desde el título, reaparece transformado a lo largo de la obra, generando un efecto de cohesión que trasciende la simple repetición temática. Estas recurrencias funcionan como hilos conductores que dotan al conjunto de una arquitectura sinfónica donde cada poema individual contribuye al efecto total.

La modulación tímbrica constituye otro aspecto técnico notable en la obra de León Río. Como violonchelista, el autor comprende las posibilidades expresivas del timbre instrumental, y traslada esta sensibilidad a la construcción del timbre poético mediante la selección léxica y la combinación sonora. Cada poema posee un timbre característico logrado a través de la elección de sonoridades específicas que crean atmósferas diferenciadas. El timbre sombrío de “En la oscuridad” contrasta con la luminosidad tímbrica de “La luz”, creando efectos de contraste que enriquecen la experiencia estética total.

La concepción del verso como frase musical se manifiesta en la construcción sintáctica de los poemas de León Río. Sus versos no funcionan como unidades semánticas autónomas sino como elementos de frases poéticas más amplias que respetan los principios de la respiración musical. Los encabalgamientos crean efectos de legato, mientras que las pausas versales funcionan como silencios de blanca o negra que articulan el discurso poético según criterios temporales musicales.

El empleo de la gradación dinámica revela la influencia de la técnica violonchelística en la construcción del crescendo y diminuendo poéticos. León Río es capaz de modular la intensidad emocional de sus versos creando efectos dinámicos comparables a los de la interpretación musical. En “Fracasos”, la gradación ascendente crea un efecto de intensificación dramática que culmina en la imagen de las “rosas en flechas”, mientras que en “Confianza” el diminuendo final genera un efecto de serenidad contemplativa.

La técnica de la variación ornamental, característica del estilo barroco, encuentra su manifestación poética en la capacidad de León Río para desarrollar un tema emocional mediante diferentes aproximaciones estilísticas y métricas. El tema del amor imposible se desarrolla a lo largo del poemario mediante variaciones que exploran diferentes registros expresivos sin perder la unidad temática fundamental. Esta técnica revela una comprensión madura de las posibilidades del desarrollo temático poético.

La construcción de la cadencia final en los poemas de León Río responde a criterios armónicos que revelan su intuición musical. Sus conclusiones no funcionan como simples cierres semánticos sino como resoluciones armónicas que proporcionan satisfacción estética al lector. La cadencia puede ser perfecta, como en “Todo se ha dicho”, o deceptiva, como en “Hoy no estaré”, pero siempre responde a principios de resolución tonal que dotan al poema de completitud formal.

En conclusión, el análisis de las técnicas literarias empleadas en “Me lo dijeron unas voces” revela la existencia de un sistema poético coherente donde la formación musical del autor no funciona como simple influencia temática sino como principio organizador fundamental que determina desde la construcción métrica hasta la elaboración de imágenes sensoriales complejas. La obra de León Río constituye un ejemplo paradigmático de cómo la experiencia interdisciplinaria puede enriquecer la práctica poética, generando innovaciones técnicas que amplían las posibilidades expresivas del verso contemporáneo. Su capacidad para integrar elementos musicales en la construcción poética sin sacrificar la especificidad del lenguaje literario representa una contribución significativa a la poesía española del siglo XXI, abriendo nuevas vías de exploración para las generaciones futuras de poetas.