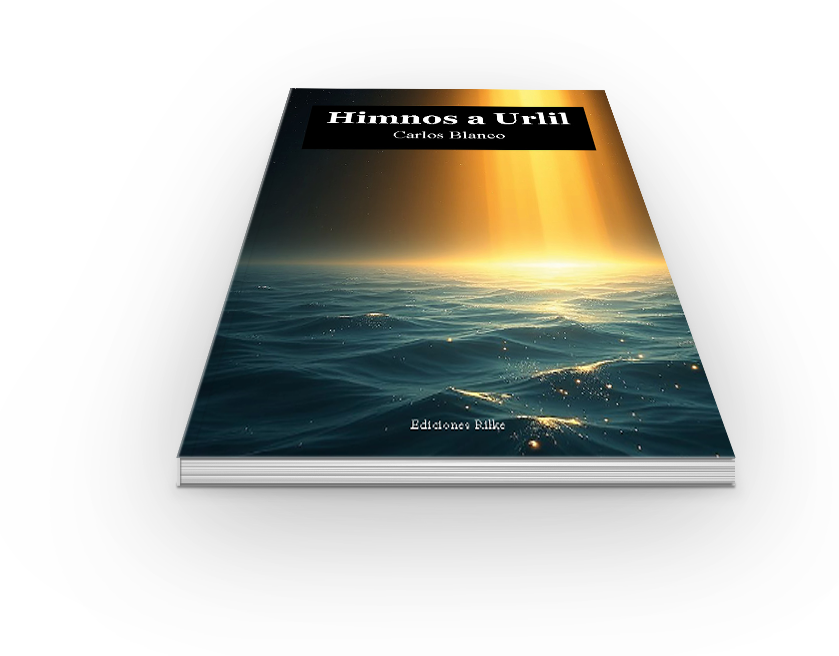

Título: HIMNOS A URLIL

Autor: CARLOS BLANCO

Año de Publicación: 2025

Colección: Poesía

ISBN-13: 978-84-18566-61-5

Editorial: Rilke

PVP: 24 Euros (IVA Incluido).

Págs. 512

RESEÑA:

Himnos a Urlil es un canto a la belleza del mundo y a la grandeza del arte. De Oriente a Occidente, este vasto poema recorre algunos de los lugares más hermosos y evocadores de la tierra para ofrecer reflexiones sobre el sentido de la vida, la búsqueda del conocimiento y el deseo de superación del ser humano. Urlil, símbolo de lo primigenio y absoluto, claridad creadora y reveladora, es la luz de la belleza y del saber, que brilla en las manifestaciones más sublimes de la naturaleza y de la cultura. Inspirados por los prodigios de este planeta, la admiración se convierte en voluntad de construir, de avanzar, de trascender lo que existe para explorar nuevos horizontes.

PRIMERAS PÁGINAS

HIMNOS A URLIL

Carlos Blanco

Sinopsis

“Himnos a Urlil” es un viaje poético-filosófico por las bellezas sagradas del mundo, estructurado como una peregrinación lírica desde Oriente hasta Occidente. El poemario parte de una invocación a Urlil, entidad metafísica que representa la luz primordial o principio creador del que emana toda belleza. El poeta emprende un recorrido geográfico y espiritual por Asia (Japón, China, India, Persia, Jordania, Jerusalén, Egipto), Europa (Grecia, Roma, Italia, Francia, España), África (Nilo, Kilimanjaro, Marruecos) y América (Iguazú, Machu Picchu, Yucatán, Gran Cañón), culminando en Oceanía y una reflexión final sobre el destino humano. Cada himno

celebra monumentos arquitectónicos, paisajes naturales y civilizaciones como manifestaciones de esa luz primordial. La obra concluye con himnos abstractos dedicados a conceptos universales: Historia, Amor Verdadero, Creación y Libertad. El hilo conductor es la convicción de que la belleza artística y natural no perece con el tiempo, sino que trasciende como expresión del anhelo humano por lo infinito.

Análisis métrico

Carlos Blanco emplea verso libre con extensión variable, desde versos brevísimos de dos sílabas hasta largos de diecisiete o más. No hay rima consonante sistemática, aunque aparecen asonancias esporádicas y repeticiones anafóricas que crean musicalidad interna. La ausencia de esquemas métricos rígidos permite al autor adaptarse al tono de cada himno: versos cortos y tajantes para momentos de contemplación íntima, versos extensos para desarrollar reflexiones filosóficas complejas. Las pausas versales fragmentan el discurso en unidades de sentido breves, generando efecto de intensidad emocional acumulativa. La distribución espacial de los versos en la página refuerza esta fragmentación, creando silencios rítmicos que invitan a la meditación. Predomina el endecasílabo libre y heptasílabos irregulares cuando aparecen patrones reconocibles, aunque nunca de forma sostenida. Esta métrica flexible emparenta la obra con la tradición del himno religioso contemporáneo y con la poesía filosófica de cuño rilkeano.

Diálogo con la tradición poética española

Blanco se inscribe en la línea contemplativa y metafísica española que arranca en San Juan de la Cruz y Fray Luis de León, se prolonga en el simbolismo de Juan Ramón Jiménez y alcanza su cenit en la poesía cósmica de Jorge Guillén. Como los místicos, busca nombrar lo inefable mediante imágenes de luz y ascensión; como Juan Ramón, persigue una “belleza exacta” depurada de todo ornamento superfluo. Sin embargo, su cosmopolitismo lo distancia del telurismo español tradicional. Donde Machado cantaba a Soria y García Lorca al sur andaluz, Blanco canta al mundo entero como patrimonio común de la humanidad. Su actitud recuerda a Luis Cernuda en su universalismo elegíaco, pero sin la amargura del sevillano. También dialoga con la poesía culturalista de los novísimos (Gimferrer, Carnero), aunque sin su ironía posmoderna: Blanco cree sinceramente en la capacidad redentora del arte.

En el panorama actual, donde predomina la poesía confesional urbana y el realismo sucio, “Himnos a Urlil” resulta anacrónico en el mejor sentido: recupera el idealismo estético y la ambición metafísica cuando estos han caído en desuso. Mientras sus contemporáneos escriben sobre la precariedad laboral, las redes sociales o la crisis climática con tono irónico o desencantado, Blanco practica una poesía sublime, elevada, que no teme lo grandilocuente. Su obra se posiciona como contrapeso al nihilismo posmoderno, reivindicando sin complejos que aún es posible escribir sobre lo sagrado, lo bello y lo eterno sin caer en la ingenuidad. Es, en este sentido, un poeta contracorriente.

Técnicas literarias

Blanco domina tres recursos principales. Primero, la anáfora y la repetición: versos que comienzan con “Quiero”, “No”, “Oh”, “Tú” crean letanías hipnóticas que recuerdan los salmos bíblicos y los himnos homéricos. Segundo, la enumeración acumulativa: largas series de sustantivos, adjetivos o frases yuxtapuestas sin conectores lógicos generan efecto de desbordamiento místico, como si el lenguaje fuera insuficiente para contener la experiencia contemplativa. Tercero, la pregunta retórica: el poeta interroga constantemente al lector y a las entidades invocadas, creando diálogo socrático implícito que estimula la reflexión filosófica.

Utiliza abundantes metáforas lumínicas (luz, claridad, fulgor, resplandor) que estructuran semánticamente todo el poemario. La luz funciona como sinécdoque del absoluto, lo eterno, lo divino. En contraste, la oscuridad representa finitud, ignorancia, muerte. Esta oposición binaria otorga coherencia conceptual al conjunto. Las personificaciones (Roma habla, la belleza sonríe, el Nilo fluye con conciencia) humanizan lugares y abstracciones, permitiendo el diálogo lírico. Las hipérboles (océanos que se secan, estrellas que dejan de brillar) amplifican la dimensión cósmica de las reflexiones. Los encabalgamientos abruptos fragmentan sintaxis, creando suspense semántico y obligando al lector a pausas meditativas. El uso de cultismos (egregias, prístino, ancestral) y referencias mitológicas elevan el registro sin caer en la oscuridad hermética: Blanco busca solemnidad, no elitismo.

Comparativa con autores contemporáneos

Frente a Luis García Montero, poeta conversacional que escribe desde la cotidianidad madrileña, Blanco opta por el tono profético y elevado. Donde Montero dice “completamente viernes” con ironía contemporánea, Blanco exclama “luz de Urlil, guíame” con seriedad mística. Frente a Elvira Sastre, que explora emociones íntimas con lenguaje sencillo y accesible, Blanco filosofa sobre el destino de la humanidad con vocabulario complejo. Si Sastre es la poeta de alcoba, Blanco es el poeta de catedrales. Comparado con Aurora Luque, erudita helenista que también recorre geografías culturales, Blanco carece de su ironía distanciadora: mientras Luque contempla ruinas con melancolía post-histórica, Blanco las venera como presencias vivas. Con respecto a Vicente Valero, cuya poesía combina viaje físico y reflexión existencial, comparte la estructura itinerante, pero difiere en tono: Valero duda, Blanco afirma.

Su verdadero parentesco está con poetas no españoles: con el alemán Rainer Maria Rilke por la búsqueda de lo sagrado en lo cotidiano, con el griego Constantino Cavafis por el culturalismo erudito sin pedantería, con el mexicano Octavio Paz por la fusión de poesía y pensamiento filosófico, con el estadounidense Walt Whitman por el afán totalizador y el optimismo cósmico. En el contexto hispanoamericano, recuerda al peruano Carlos Germán Belli en su recuperación de formas clásicas para expresar inquietudes contemporáneas, aunque Blanco es menos experimental formalmente.

Simbolismos

Urlil es el símbolo central: entidad metafísica que representa simultáneamente la luz primordial (origen del cosmos), la conciencia pura (principio cognitivo), la belleza absoluta (ideal estético) y el amor creador (impulso vital). No es un dios personal sino una fuerza impersonal panteísta, más cercana al Uno neoplatónico o al Brahman hindú que al Dios abrahámic o. Funciona como hilo conductor que unifica la multiplicidad de lugares y experiencias.

La luz simboliza conocimiento, trascendencia, permanencia, verdad. Se opone constantemente a la oscuridad (ignorancia, finitud, muerte). Esta dicotomía maniquea estructura todo el poemario, aunque Blanco sugiere dialéctica hegeliana donde oscuridad es necesaria para que luz resplandezca.

Los monumentos arquitectónicos (pirámides, templos, mezquitas, catedrales) simbolizan el esfuerzo humano por materializar lo inmaterial, fijar lo eterno en piedra. Son “palabras mudas” que desafían al tiempo, cristalizaciones del anhelo metafísico.

Los paisajes naturales (montañas, ríos, cataratas) representan la belleza prehumana, el poder creador de la naturaleza como manifestación de Urlil. Funcionan como teofanías seculares: lugares donde lo divino se hace visible.

El viaje de Oriente a Occidente reproduce simbólicamente el movimiento histórico de la civilización (“Ex Oriente Lux”), pero también el viaje interior del alma hacia la iluminación. Cada destino es estación en un vía crucis estético.

El crepúsculo aparece recurrentemente como momento de transición entre luz y oscuridad, símbolo del límite humano: ni completamente iluminados ni totalmente ciegos, habitantes del umbral.

Las preguntas retóricas simbolizan la condición humana como búsqueda perpetua: no importan las respuestas sino la pregunta misma como acto de trascendencia.

Impacto de la estructura en la percepción

La estructura geográfica de “Himnos a Urlil” genera varios efectos perceptivos en el lector. Primero, amplificación progresiva: al acumular destinos sin jerarquizar (un templo japonés vale tanto como el Coliseo romano), Blanco transmite la idea de que toda belleza participa igualmente de lo absoluto. No hay belleza menor o mayor, solo manifestaciones diversas del mismo principio. Segundo, universalismo: al recorrer cinco continentes, el poemario escapa del provincianismo cultural y se presenta como canto a la humanidad entera. El lector siente que viaja sin moverse, acumulando experiencias vicarias. Tercero, efecto de saturación estética: la acumulación ininterrumpida de bellezas produce, paradójicamente, cierto agotamiento contemplativo. Como el propio Blanco reconoce ante el Louvre: “demasiada belleza ofusca la imaginación, incapaz de valorar lo que ya tiene”. Esta saturación es deliberada: mimetiza la experiencia mística del exceso, del desbordamiento que el lenguaje no puede contener.

La alternancia entre himnos geográficos e himnos abstractos (a la Luz, al Amor, a la Historia) funciona como respiración: tras la concreción sensorial de lugares específicos, los himnos conceptuales ofrecen abstracción filosófica que permite metabolizar lo experimentado. Sin estos intervalos reflexivos, el poemario sería mero catálogo turístico versificado.

El orden cronológico-geográfico del viaje (Oriente→Occidente, Asia→Europa→África→América→Oceanía) sugiere teleología: la historia humana avanza hacia algún destino, no es caos aleatorio. Esta estructura implícitamente optimista contrarresta el pesimismo historicista contemporáneo.

Estructura temática y secuencial

El poemario se organiza en secciones continentales, cada una subdividida en himnos a lugares o conceptos específicos. La secuencia interna responde a lógica geográfico-cultural. En Asia, comienza con Japón (espiritualidad zen), continúa a China (grandeza imperial), India (amor sagrado), Persia (geometría divina), Jerusalén (encuentro de religiones), Egipto (civilización milenaria). En Europa, privilegia Grecia (razón clásica), Roma (grandeza artística), Italia (renacimiento), Francia (elegancia), España (síntesis mediterránea). En África, el Nilo funciona como eje vital, símbolo de fertilidad. En América, celebra la naturaleza salvaje (Iguazú) y las civilizaciones precolombinas (Machu Picchu). En Oceanía, cierra con Rapa Nui, símbolo del límite geográfico de la exploración humana.

Temáticamente, el poemario desarrolla tres preocupaciones constantes: la finitud humana frente a la eternidad (el tiempo devora civilizaciones, pero la belleza permanece), la búsqueda de sentido (la vida solo se justifica por el arte, el amor y el conocimiento) y la unidad subyacente a la diversidad (todas las culturas expresan el mismo anhelo metafísico). Estas preocupaciones se entrelazan dialécticamente: la finitud genera angustia, la angustia impulsa la búsqueda, la búsqueda descubre la unidad, la unidad reconcilia con la finitud.

La secuencia culmina con himnos no geográficos sino existenciales: Himno a la Historia (reflexión sobre el devenir), Himno al Amor Verdadero (búsqueda del sentido último), Himno a la Creación (celebración del impulso artístico). Esta progresión de lo particular a lo universal, de lo concreto a lo abstracto, dota al conjunto de arquitectura lógica: primero mostramos (los lugares), luego explicamos (su significado). El cierre con la imagen de las estrellas (“hasta que dejen de brillar las estrellas hay esperanza para la humanidad”) ofrece clausura optimista: mientras exista luz, existe posibilidad.