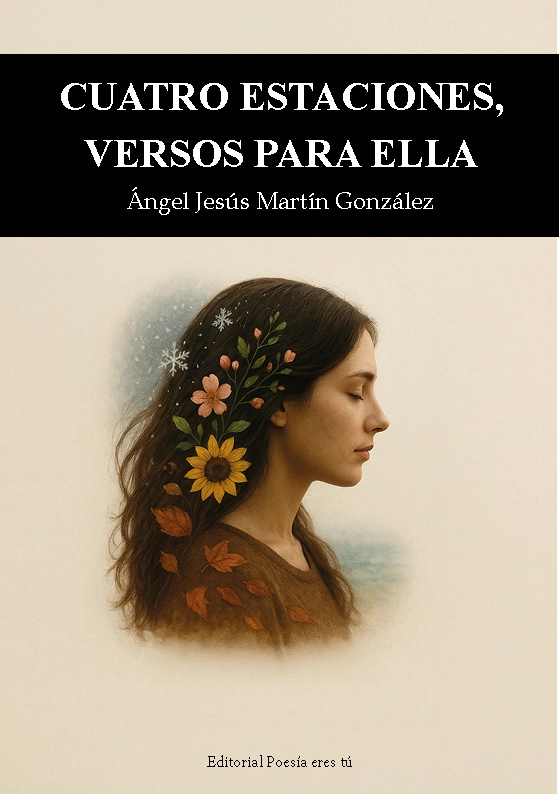

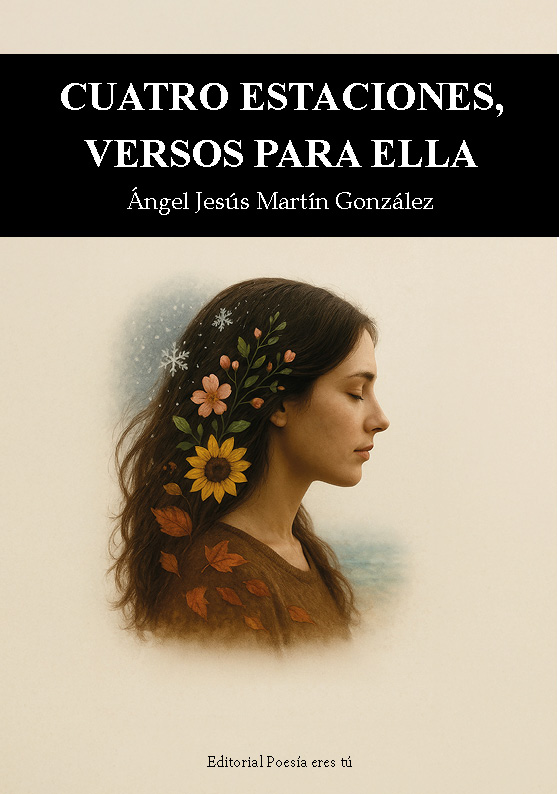

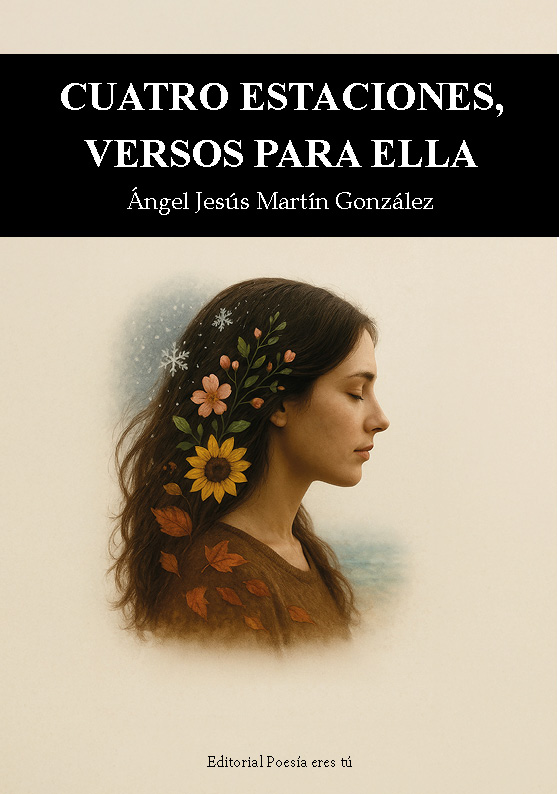

Título: CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA

Autor: ÁNGEL JESÚS MARTÍN GONZÁLEZ

Año de Publicación: 2025

Editorial: Poesía eres tú

ISBN-13: 979-13-87806-20-0

PVP: 14 Euros (IVA Incluido).

Págs. 55

RESEÑA:

Este poemario es un jardín poético dedicado a la mujer. Es un canto al amor y a la naturaleza.

Es un viaje emocional, donde el amor, el desamor, la nostalgia y la naturaleza se entrelazan como hilo de un mismo tejido.

Cada poema funciona como una ventana abierta a la memoria, donde el mar, los bosques otoñales, los campos de cultivo y las noches estrelladas se convierten en espejos de un amor idealizado, a veces perdido, a veces buscado con la urgencia del que teme que el tiempo borre sus huellas.

PRIMERAS PÁGINAS

ANÁLISIS DE TÉCNICAS LITERARIAS EN CUATRO ESTACIONES, VERSOS PARA ELLA

Metáforas sensoriales: El mundo hecho cuerpo

Ángel Jesús Martín González construye su universo poético sobre una arquitectura sensorial donde las emociones abstractas se materializan en experiencias físicas que podemos tocar, oler, saborear, ver y escuchar. Esta estrategia literaria no es mero ornamento sino el corazón mismo de su poética: el amor no se piensa, se siente en el cuerpo, y la naturaleza no es paisaje distante sino extensión de los sentidos.

En “Primavera”, el poeta escribe: “tus sutiles aromas me reconfortan”, transformando el consuelo emocional —idea abstracta— en olfato, en fragancia que se respira y penetra. La primavera no llega como concepto sino como “Luz, colores y flores” que “me hacen sucumbir a tu hechizo”, donde la seducción amorosa se vuelve visual y táctil: flores que se ven, luz que toca la piel, colores que embriagan como vino. La enumeración posterior —”Geranios, gitanillas, azahares y hortensias me reciben engalanadas y coquetas”— convierte el despertar de la naturaleza en desfile sensorial, donde cada flor es cuerpo femenino que se ofrece a la mirada y al olfato.

En “Verano”, la metáfora sensorial alcanza intensidad máxima: “Olor a salitre, romper de olas a tu lado y espuma blanca visten tu dorado cuerpo marinado”. Aquí convergen olfato (salitre), oído (romper de olas), vista (espuma blanca, cuerpo dorado) y tacto implícito (el cuerpo vestido de espuma). La palabra “marinado” es especialmente reveladora: el cuerpo amado no solo está junto al mar sino impregnado de él, como si la sal hubiera penetrado la carne, fusionando amada y mar en una sola sustancia. Pocas líneas después, el poeta declara: “¡Quién fuera sal marinera / para que, cuando te bañes en el mar, / impregnarme de ti entera!” Aquí el deseo erótico se traduce en deseo de disolución táctil: ser sal para tocar cada centímetro de piel, para penetrar los poros, para fusionarse mediante el tacto absoluto.

En “Sensaciones”, el poeta hace explícito su método: cada sentido se convierte en canal de acceso al alma de la amada. “Al sentir una caricia tuya, que me eriza la piel y me llega al alma” transforma el tacto en puente entre cuerpo y espíritu. “Al ver los colores de tu piel dorada, baña por las aguas de ese mar bravo” convierte la vista en revelación cromática. “Al escuchar el tono melodioso y dulce de tu voz, y palabras que me embrujan y aplacan” hace del oído instrumento de hechizo. “Al olor tu sutil fragancia a hierbas verdes bañadas por el rocío” transforma el olfato en memoria natural. Y finalmente, “De poder disfrutar tu dulce esencia de sabor a miel clara y vainilla, cuando beso tus clidos labios” convierte el gusto en comunión: besar es beber, consumir, incorporar al otro.

La lluvia funciona como metáfora sensorial recurrente. En “Lluvia en tus mejillas”, el poeta escribe: “Mi corazón se ralentiza y mi alma se tranquiliza al escuchar en la lejanía tu constante y ansiada sinfonía”. La lluvia no es solo fenómeno meteorológico sino música: “armónico ruido”, “música de lluvia, de rima constante”. El oído se vuelve receptor de paz. Y cuando escribe “Lluvia de agua clara, de pensamientos limpios”, la lluvia se transforma en metáfora de purificación mental: el agua exterior limpia el pensamiento interior. Más adelante confiesa: “Llevo tu piel mojada entre mis manos”, donde la memoria del tacto —piel húmeda— se vuelve posesión permanente, como si las manos guardaran la humedad años después.

En “Otoño”, las metáforas sensoriales alcanzan complejidad sutil. “Los chasquidos de la leña me llaman al interior” convierte el sonido del fuego en voz que interpela, que llama, que exige respuesta. El fuego habla mediante crujidos. “Notas tranquilas y suaves me reconfortan” hace de la música material tangible que acaricia, que reconforta como abrazo. Y cuando describe “sutiles aromas” que flotan en el refugio de montaña, el olfato se vuelve compañía invisible pero real, presencia que habita el aire.

En “Gotas de Rocío”, la metáfora sensorial condensa todo el poemario en tres versos: “Gotas de rocío que caen sobre mi viejo limonero. / Gotas de rocío que bañan tu cuerpo entero, / y gotas que para mí quiero”. El rocío —táctil, húmedo, frío— se vuelve deseo líquido que cae sobre el limonero (naturaleza), sobre el cuerpo amado (erotismo) y que el poeta reclama para sí (apropiación). La siguiente imagen añade vista: “Luz clara que atraviesa las hojas de este viejo limonero y que, en tu tez clara, yo me reflejo”. La luz no solo ilumina sino que permite al poeta verse reflejado en la piel de la amada: el yo se reconoce en el tú mediante la mediación visual de la luz filtrada.

Estas metáforas sensoriales no son decorado sino método de conocimiento: el poeta conoce el amor no pensándolo sino sintiéndolo en los cinco sentidos simultáneos. Enriquecen la experiencia poética porque invitan al lector a una lectura corporal: no basta entender conceptualmente lo que el poema dice, hay que sentirlo en la piel, en el olfato, en el paladar. Y aportan profundidad porque revelan que el amor, para Martín González, no es idea romántica abstracta sino experiencia encarnada, hecha de roces, olores, sabores, sonidos y colores concretos que se graban en la memoria del cuerpo antes que en la memoria de la mente.

Enumeraciones y anáforas: El ritmo de lo acumulado

Si las metáforas sensoriales son el material constructivo del poemario, las enumeraciones y anáforas son la arquitectura rítmica que le da forma. Martín González emplea estas técnicas con función doble: crear musicalidad que facilita la memorización y la recitación oral, y generar efecto acumulativo que transmite abundancia, intensidad emocional creciente.

Las enumeraciones florales y ornitológicas son quizá las más evidentes. En “Primavera”: “Geranios, gitanillas, azahares y hortensias me reciben engalanadas y coquetas”. Cuatro nombres de flores, cada uno con su sonoridad particular, que se acumulan sin jerarquía, creando sensación de profusión natural. El jardín no tiene una flor sino multiplicidad, y esa multiplicidad refleja la intensidad del deseo que todo lo quiere abarcar, todo lo quiere nombrar. En “Otoño”, otra enumeración: “Dalias, jacintos y crisantemos te esperan / en la amarilla pradera de oro y de azul cielo”. Tres flores otoñales que esperan como cuerpos que aguardan un encuentro. Y luego, pájaros: “Bellos petirrojos cantando me acompañan”, seguidos páginas después por “Jilgueros y ruiseñores esperan con honores”. Esta acumulación de aves cantoras convierte el paisaje en concierto natural donde múltiples voces armonizan.

En “Patio andaluz”, la enumeración alcanza densidad máxima: “Patios encalados / Pozo blanco, enredaderas de jazmines violetas claros / Maceteros azules, olor a azahar y romero / Fuente de piedra / Nidos de golondrinas / Cantar de mirlos”. Seis elementos nominales sin verbos, pura acumulación de sustantivos que construyen el patio mediante adición: cada elemento se suma al anterior sin subordinación lógica, imitando la manera en que el ojo percibe un espacio real: viendo una cosa, luego otra, luego otra, sin síntesis conceptual previa. Esta técnica genera inmediatez perceptiva: el lector no recibe una descripción ordenada sino una avalancha sensorial que reproduce el asombro de quien entra por primera vez en un patio andaluz.

Las enumeraciones también construyen secuencias temporales. En “Sensaciones”, cada estrofa comienza con una acción sensorial: “Al sentir… Al ver… Al escuchar… Al olor… De poder disfrutar… Al notar… Al contemplar…” Siete acciones sensoriales que se acumulan como capas, cada una añadiendo una dimensión nueva a la experiencia del cuerpo amado. El efecto es de saturación sensorial positiva: el ser amado no se conoce por un sentido sino por todos simultáneos, y la enumeración transmite esa totalidad de la experiencia amorosa.

Las anáforas, por su parte, funcionan como martillo rítmico que clava la emoción mediante repetición insistente. En “Gotas de Rocío”, la triple anáfora es ejemplar: “Gotas de rocío que caen sobre mi viejo limonero. / Gotas de rocío que bañan tu cuerpo entero, / y gotas que para mí quiero”. La repetición de “Gotas de rocío que” crea un ritmo de letanía, de rezo pagano donde la naturaleza es divinidad invocada. Cada repetición intensifica el deseo: primero las gotas caen sobre el árbol (naturaleza), luego sobre el cuerpo amado (erotismo), finalmente el poeta las reclama para sí (apropiación). La anáfora no es mera repetición sino escalada emocional.

En “Vuelo alto”, otra anáfora esencial: “Vuelo alto de palomas. / Vuelo alto de mi alma que va tras ellas”. La repetición de “Vuelo alto” establece una identificación mística entre el vuelo de las aves y el vuelo del alma. El poeta no dice que su alma es como las palomas; dice que ambos realizan el mismo “vuelo alto”, compartiendo sustantivo y adjetivo. La anáfora funde simbólicamente alma y naturaleza, borrando la frontera entre lo humano y lo animal.

En “Lluvia en tus mejillas”, otra anáfora acumulativa: “Lluvia de agua clara, de pensamientos limpios y de llevarme por los instintos. / Lluvia de agua fuerte y de estrellas fugaces que corren ahora por mi mente”. La repetición de “Lluvia de” crea efecto de cascada: una lluvia que es múltiple, que cae en varios registros simultáneos (física, mental, emocional). La anáfora transmite la sensación de que la lluvia lo inunda todo, no solo el paisaje exterior sino también el paisaje interior del pensamiento y el deseo.

En “Antes de que sea tarde”, el poeta emplea una variante: la enumeración sin anáfora explícita pero con paralelismo sintáctico: “Abrazos perdidos sin ningún sentido, / palabras de amor ocultas por olvido / y quizás en parte por orgullo herido. / Caricias que el viento arrastró sin llegar a tu noble corazón, / sin ninguna justificación. / Largos y absurdos silencios perdidos, / del todo desmedidos. / Ilusiones por compartir / que nunca llegaron a buen fin”. Cada elemento es una pérdida: abrazos, palabras, caricias, silencios, ilusiones. La acumulación de lo perdido genera un inventario del dolor donde cada ítem añade peso emocional al anterior. No hay anáfora léxica pero sí anáfora estructural: cada verso nombra algo no dado, no dicho, no vivido.

El efecto rítmico de estas técnicas es de insistencia: el poeta vuelve una y otra vez sobre la misma idea, la misma imagen, el mismo sonido, como si la repetición pudiera conjurar lo ausente, invocar lo perdido, materializar lo deseado. El efecto emocional es de intensidad creciente: cada repetición no debilita sino que refuerza la emoción, como olas que golpean una y otra vez el mismo punto de la costa hasta erosionarlo o transformarlo.

Diálogos poéticos: Voces que se buscan

Aunque menos frecuente que las metáforas sensoriales o las enumeraciones, el diálogo poético aparece en momentos estratégicos del poemario, siempre para generar proximidad emocional, dramatismo o desdoblamiento del yo. Martín González no emplea diálogos en sentido teatral —dos personajes que conversan—, sino apóstrofes: el yo lírico se dirige a un tú ausente, invocándolo, interpelándolo, rogándole.

En “Primavera”, el poeta se dirige directamente a la estación personificada: “No te vayas, Primavera, que todavía aún nos queda. / Huele ya a verano, y para mí es pronto / que marches tan temprano”. Aquí la primavera es interlocutora a quien se ruega que no parta. El tono es íntimo, casi infantil: “No te vayas”, “es pronto”. El poeta habla a la estación como se habla a una amante que amenaza con marcharse, generando una humanización que vuelve cercano lo cósmico. El lector asiste a una escena de despedida donde uno de los amantes suplica y el otro guarda silencio —silencio que es también respuesta, porque sabemos que la primavera se irá de todos modos.

En “Invierno”, otro apóstrofe dirigido al propio lector o al yo desdoblado: “No congeles tu sonrisa en esta dura estación / de fuertes brisas. / Sonríe al viento, a la nieve y a la escarcha, / y no te pesarán las largas distancias”. Aquí el poeta asume voz de consejero, de guía espiritual que ofrece sabiduría práctica para atravesar el invierno emocional. El uso del imperativo (“No congeles”, “Sonríe”) genera autoridad afectiva: el poeta no sugiere sino que ordena con ternura, como se ordena a un hijo que se abrigue antes de salir.

En “Otoño”, el diálogo es implícito pero poderoso. El poeta se dirige al piano: “Dejo llevar mis manos por mi ansioso piano, / que no quiere detenerse de tocar”. Aquí el piano adquiere voluntad propia: es él quien “no quiere detenerse”, no el pianista. Esta inversión sintáctica sugiere un diálogo silencioso entre el hombre y el instrumento, donde ambos se necesitan mutuamente para expresar el dolor. El piano llama, el poeta responde tocando; el piano exige continuar, el poeta obedece. Es diálogo sin palabras pero con comprensión mutua, como viejos amigos que ya no necesitan hablar para entenderse.

En “Antes de que sea tarde”, el diálogo es diferido: “Te diría sin palabras / lo mucho que me guardé sin saber por qué”. El poeta no habla directamente a la amada sino que anticipa lo que le diría si pudiera. Es diálogo en condicional, en tiempo futuro que quizá nunca llegue. Pero luego viene una pregunta retórica que es también interpelación: “¿Por qué tanto silencio y tanto callar, / cuando se quiere de verdad?” Esta pregunta no espera respuesta de la amada sino del lector, o del propio poeta que se cuestiona. Es diálogo consigo mismo disfrazado de pregunta al otro.

En “Flores en mi ventana”, el diálogo es monólogo esperanzado: “Deseo que ese rocío fresco de la noche nunca se agote, / para que disfrutes siempre de mi vieja ventana / y así poder contemplarte radiante / y, a ser posible, conquistarte”. El poeta habla a la amada ausente, proyectando un futuro en que ella pasará por su ventana y verá las flores plantadas para ella. Es diálogo unilateral —ella no responde porque no está—, pero genera tensión narrativa: el lector queda esperando saber si ella finalmente verá las flores, si se detendrá, si mirará hacia la ventana.

En “Déjate llevar”, el poeta emplea imperativos que construyen un diálogo de seducción: “Déjate llevar por los sonidos del mar, / la locura de amar / y el despertar juntos a las orillas de este inmenso mar”. Luego: “Abre tu imaginación a sueos imposibles de cumplir / y navegaremos por ellos hasta sucumbir. / Ríe, canta o, si quieres, llora delante de mí”. Esta cadena de imperativos (“Déjate”, “Abre”, “Ríe”, “canta”, “llora”) construye una invitación urgente donde el poeta pide a la amada que se abandone, que confíe, que se entregue. No hay respuesta de ella, pero la intensidad de la súplica genera dramatismo: sentimos la urgencia del poeta, su necesidad de que ella acepte.

En “Por qué lloran las piedras?”, el diálogo alcanza dimensión surreal: “Les hablo, las consuelo y les digo / que ojalá sus llantos y los ecos de sus lágrimas / lleguen pronto a los oídos de mi ser querido. / Ellas me piden, me ruegan / que este amor tan bonito / nunca se quede en el olvido”. Aquí el poeta mantiene conversación bidireccional con las piedras: él les habla, ellas le responden pidiendo y rogando. Esta fantasía animista —piedras que lloran y hablan— podría resultar naíf, pero funciona porque revela la soledad extrema del yo lírico: está tan solo que conversa con piedras. El diálogo imposible (con seres inanimados) subraya por contraste la ausencia del diálogo posible (con la amada).

Estos diálogos poéticos aportan dinamismo al poemario porque rompen la estaticidad descriptiva: en lugar de contemplar pasivamente, el poeta interpela, pregunta, exige, ruega. Aportan cercanía porque el tono conversacional (imperativo, interrogativo) genera proximidad emocional: el lector siente que el poeta le habla directamente, o que asiste a una escena íntima entre amantes. Y aportan profundidad psicológica porque revelan la urgencia interior del yo lírico: necesita hablar, necesita ser escuchado, necesita respuesta, aunque esa respuesta nunca llegue.

Reflexión final: Una poética de la abundancia emocional

La combinación de metáforas sensoriales, enumeraciones, anáforas y diálogos poéticos configura una voz poética reconocible que se caracteriza por la abundancia expresiva. Martín González no es poeta de la elipsis ni del silencio; es poeta de la expansión, de decirlo todo, de nombrar cada flor, cada pájaro, cada sensación. Esta elección estética puede criticarse como falta de contención lírica, pero también puede defenderse como generosidad expresiva: el poeta comparte sin reservas su mundo interior, sin cálculos retóricos, sin poses intelectuales.

La atmósfera emocional del libro es de melancolía luminosa: hay dolor pero nunca desesperación, hay soledad pero nunca amargura, hay pérdida pero siempre esperanza de renovación. Las técnicas literarias contribuyen a esta atmósfera: las metáforas sensoriales anclan las emociones en la belleza del mundo físico (flores, luz, olores), evitando que el dolor se vuelva abstracto y opresivo. Las enumeraciones y anáforas crean ritmo de letanía consoladora, como rezos que calman mediante repetición. Los diálogos generan sensación de compañía: aunque el poeta esté solo, habla a alguien (la primavera, el piano, las piedras, la amada ausente), y ese hablar conjura la soledad absoluta.

El impacto en la lectura es de inmersión emocional: estas técnicas invitan al lector a sentir antes que a analizar, a dejarse llevar por el flujo sensorial y rítmico del lenguaje. La conexión que se establece no es intelectual sino visceral: reconocemos nuestras propias pérdidas en las del poeta, nuestras propias primaveras en la suya, nuestros propios diálogos imposibles en los que él mantiene con las piedras o las estaciones.

En tiempos donde tanta poesía contemporánea privilegia la opacidad conceptual, el hermetismo o la ironía distanciadora, Martín González ofrece una poética de la transparencia emocional que, sin ser revolucionaria en términos formales, cumple una función que no debe menospreciarse: acompañar al lector en su propio dolor, consolar mediante la belleza natural, recordar que después del invierno siempre vuelve la primavera. Y lo hace con técnicas literarias que, aunque tradicionales, están empleadas con convicción y sinceridad que vuelven efectivo lo que en otras manos sería mera repetición de fórmulas gastadas.