Ángela Isabel, de Claudia Soneira. «Vulnerabilidad y reconstrucción: experiencias de identidad en “ver es para ciegos” de alex romero de la osa díaz». Zenodo, 6 de septiembre de 2025. https://doi.org/10.5281/zenodo.17068288

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Máster en Estudios Literarios y Culturales

Título:

Vulnerabilidad y reconstrucción: experiencias de identidad en “Ver es para ciegos” de Alex Romero de la Osa Díaz

Autor: Ángela Isabel de Claudia Soneira

Director: Ándres Ignacio García Pérez-Tomás

Curso académico: 2024-2025

Fecha: Septiembre 2025

RESUMEN

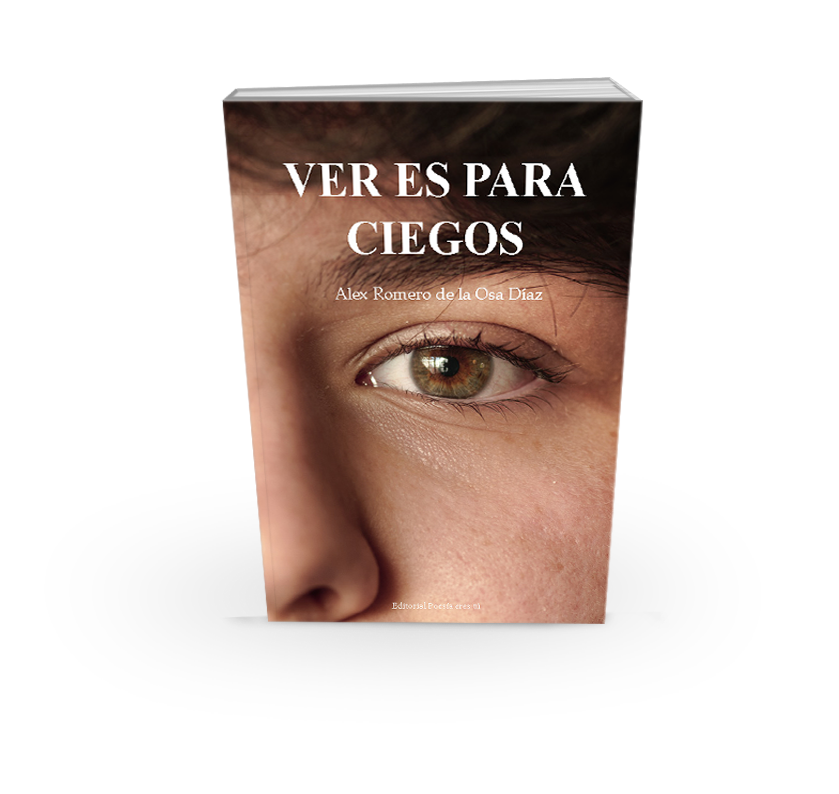

El presente trabajo examina Ver es para ciegos (Editorial Poesía eres tú, 2025) de Alex Romero de la Osa Díaz como paradigma de la nueva escritura testimonial trans en la poesía española contemporánea. La investigación analiza los mecanismos discursivos mediante los cuales la experiencia del trauma, la violencia y la construcción identitaria se articulan poéticamente, configurando un espacio de resistencia y reparación simbólica. Utilizando herramientas de la teoría queer, los estudios del trauma y el análisis del discurso, se examina cómo la voz poética transforma la vulnerabilidad en agencia narrativa, contribuyendo al corpus emergente de literaturas de la diversidad sexual en España.

Palabras clave: poesía testimonial, literatura trans, trauma, identidad, resistencia, escritura queer

ÍNDICE

- Introducción

- Marco teórico

- Metodología

- Análisis textual

- Discusión

- Conclusiones

- Bibliografía

- INTRODUCCIÓN

La literatura española del siglo XXI ha experimentado una notable expansión de voces que articulan experiencias de diversidad sexual y de género, configurando un campo literario que desafía las narrativas hegemónicas sobre la identidad, el cuerpo y la subjetividad. En este contexto, Ver es para ciegos de Alex Romero de la Osa Díaz emerge como un texto paradigmático de la nueva sensibilidad queer en la poesía española, articulando la experiencia trans desde una poética del testimonio que conjuga vulnerabilidad individual y crítica estructural.

Publicado en 2025 por Editorial Poesía eres tú cuando el autor contaba apenas 15 años —habiendo publicado su primer libro La libreta morada a los 14—, Ver es para ciegos constituye un documento excepcional tanto por su precocidad como por la radicalidad de su propuesta estética y política. La obra se inscribe en la tradición testimonial latinoamericana, pero la reformula desde las coordenadas específicas de la experiencia trans juvenil en la España contemporánea.

El título, según explicita el autor, “no es paradójico: es una advertencia” sobre aquello que la sociedad “prefiere mirar de reojo, hasta que desaparece de su campo de visión”. Esta declaración programática anuncia una poética que busca hacer visible lo invisibilizado, articulando una escritura de la supervivencia que transforma el dolor privado en acto político.

1.1. Justificación y relevancia

La elección de Ver es para ciegos como objeto de estudio se justifica por múltiples factores. En primer lugar, representa una de las primeras obras poéticas explícitamente trans en la literatura española contemporánea, coincidiendo con la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans. En segundo lugar, la obra articula una poética innovadora que combina registros testimoniales, confesionales y de denuncia social, configurando un discurso literario de notable complejidad formal y temática.

Además, la extrema juventud del autor —nacido en 2009— convierte esta obra en un testimonio generacional sobre las nuevas formas de experimentar y narrar la identidad de género en el contexto de los avances legislativos y sociales en materia LGTBI+ en España.

1.2. Objetivos

Objetivo general:

Analizar los mecanismos discursivos mediante los cuales Ver es para ciegos articula la experiencia trans como proceso de subjetivación que transforma la vulnerabilidad en agencia narrativa y resistencia política.

Objetivos específicos:

- Examinar las estrategias poéticas de construcción identitaria en el texto

- Analizar la articulación del trauma y su elaboración simbólica

- Identificar las formas de resistencia y reparación que la escritura opera

- Contextualizar la obra en el marco de la literatura testimonial y queer española

1.3. Hipótesis

Se plantea que Ver es para ciegos configura una poética testimonial innovadora que articula la experiencia trans desde una escritura del límite, donde el trauma individual se politiza mediante estrategias discursivas que transforman la vulnerabilidad en forma de resistencia y el silencio impuesto en acto de habla reparador.

- MARCO TEÓRICO

2.1. Teoría queer y estudios trans

La teoría queer, iniciada con los trabajos seminales de Judith Butler, ha revolucionado la comprensión del género como categoría analítica. En Gender Trouble (1990), Butler deconstruye la aparente naturalidad de las categorías de sexo y género, demostrando su carácter performativo: el género no expresa una esencia interior, sino que se constituye mediante actos repetidos que crean la ilusión de una identidad coherente y estable.

Esta perspectiva se profundiza en Bodies that Matter (1993), donde Butler examina cómo los cuerpos se materializan a través de normas regulatorias que operan mediante exclusiones constitutivas. Para la lectura de Ver es para ciegos, resulta fundamental el concepto butleriano de “vidas que importan” y “vidas precarizadas”, especialmente relevante en poemas como “10 mentiras” donde la voz poética articula su negativa a ser reducida a las categorías patologizantes que la sociedad le impone.

Susan Stryker, en Transgender History (2008), desarrolla una genealogía específicamente trans que sitúa estas experiencias más allá del marco binario de la teoría feminista tradicional. Stryker conceptualiza lo trans como “práctica de vida disruptiva” que desestabiliza las categorías normativas de género, perspectiva que permite leer la obra de Romero como intervención política que trasciende lo meramente testimonial.

Particularmente relevante es la propuesta de Jack Halberstam sobre el “tiempo queer” (In a Queer Time and Place, 2005), que cuestiona las temporalidades normativas —matrimonio, reproducción, acumulación— proponiendo temporalidades alternativas marcadas por la crisis, la supervivencia y la transformación. En Ver es para ciegos, esta temporalidad queer se manifiesta en la dislocación cronológica de la experiencia traumática:

“Viví dos años sin calendario, estando estancado en semanas que no tenían días” (p. 70)

El trabajo pionero de Sandy Stone en “The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto” (1987) resulta fundamental para comprender la dimensión política de la narrativa trans. Stone propone superar el “régimen de pasabilidad” que obliga a las personas trans a construir narrativas lineales de “corrección” corporal, abogando por una política de la visibilidad que asuma la complejidad y contradicción de estas experiencias.

2.2. Trauma, testimonio y subjetividad

Los estudios del trauma, desarrollados fundamentalmente por Cathy Caruth, ofrecen herramientas conceptuales para comprender la particular temporalidad de la experiencia traumática y su articulación narrativa. En Unclaimed Experience (1996), Caruth define el trauma como “experiencia no reclamada”, caracterizada por la imposibilidad de ser integrada conscientemente en el momento de su ocurrencia.

Esta perspectiva resulta central para analizar poemas como “Porque el miedo no duerme”, donde la voz poética articula la persistencia del trauma:

“Y aún así, a veces me despierto, años después, con los pies fríos, con la garganta ardiendo, con el recuerdo de tus manos ensuciándome” (p. 49)

Dominick LaCapra, en Writing History, Writing Trauma (2001), establece la distinción entre “acting out” (repetición compulsiva) y “working through” (elaboración), conceptos que permiten analizar cómo la escritura poética opera como mecanismo de elaboración simbólica del trauma.

Marianne Hirsch desarrolla en The Generation of Postmemory (2012) el concepto de “postmemoria” para referirse a la transmisión del trauma entre generaciones, noción que resulta pertinente para analizar cómo en Ver es para ciegos el trauma personal se conecta con formas históricas de violencia contra las identidades no normativas.

2.3. Literatura testimonial

La tradición testimonial, teorizada fundamentalmente por John Beverley en Testimonio: On the Politics of Truth (2004), configura un género literario donde la experiencia individual de sectores subalternos se articula como denuncia política y demanda de justicia. Beverley subraya la dimensión colectiva del testimonio: quien habla lo hace no solo desde su experiencia personal sino como representante de un colectivo silenciado.

Esta dimensión colectiva resulta evidente en Ver es para ciegos, especialmente en poemas como “Instrucciones para no morir”, donde la experiencia individual de violencia de género se articula como crítica estructural:

“Me dijeron que bajara la voz, que no corriera sola, que cuidara mi falda, que no mirara de frente” (p. 74)

Elzbieta Sklodowska, en Testimonio hispanoamericano: Historia, teoría, poética (1992), analiza las estrategias narrativas específicas del testimonio, destacando el uso de la primera persona, la oralidad, y la función de “dar voz” a los silenciados. Estas características aparecen reformuladas en la poética de Romero, que adapta el testimonio a las coordenadas específicas de la experiencia trans juvenil.

2.4. Análisis del discurso y literatura

Desde la perspectiva foucaultiana desarrollada en El orden del discurso (1999), la literatura constituye un espacio de poder donde se negocian las formas legítimas de subjetividad. Foucault conceptualiza el discurso no como mera representación sino como práctica que constituye aquello que nombra, perspectiva fundamental para comprender cómo Ver es para ciegos no simplemente “describe” la experiencia trans sino que participa en su construcción discursiva.

Norman Fairclough, en Language and Power (1989), desarrolla herramientas para el análisis crítico del discurso que permiten examinar cómo los textos reproducen o desafían las relaciones de poder existentes. Esta perspectiva resulta central para analizar cómo la obra de Romero subvierte los discursos hegemónicos sobre la infancia, la sexualidad y el género.

- METODOLOGÍA

3.1. Enfoque metodológico

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo basado en el análisis textual intensivo, combinando herramientas de la crítica literaria, el análisis del discurso y los estudios culturales. Se trata de una metodología hermenéutica que busca la comprensión interpretativa del texto en su contexto histórico y cultural específico.

3.2. Corpus de análisis

El corpus se compone de la totalidad de Ver es para ciegos (82 páginas, 43 poemas), utilizando la primera edición publicada por Editorial Poesía eres tú en 2025. Se incluyen en el análisis los paratextos (dedicatoria, nota del autor, agradecimientos) por su relevancia para la construcción del pacto testimonial.

3.3. Procedimiento analítico

El análisis se desarrolla en cuatro fases:

- Lectura exploratoria: Identificación de campos semánticos dominantes y recurrencias temáticas

- Análisis formal: Examen de recursos estilísticos, estructura métrica, uso del espacio en página

- Análisis discursivo: Identificación de estrategias enunciativas, construcción del sujeto poético, modalidades de interpelación

- Análisis contextual: Situación de la obra en el campo literario español contemporáneo

3.4. Categorías de análisis

Se establecen cinco categorías analíticas principales:

- Construcción identitaria: Estrategias de autopresentación y negociación identitaria

- Articulación del trauma: Formas de representación y elaboración de la experiencia traumática

- Espacialidad: Construcción poética del espacio (doméstico, institucional, corporal)

- Temporalidad: Configuración del tiempo autobiográfico y sus disrupciones

- Resistencia: Modalidades de oposición a discursos normativos

- ANÁLISIS TEXTUAL

4.1. Estrategias de construcción identitaria

La construcción identitaria en Ver es para ciegos opera mediante una dialéctica compleja entre afirmación y cuestionamiento, donde el sujeto poético se constituye tanto por oposición a las categorías impuestas como por la reivindicación de formas alternativas de subjetividad.

El poema “10 mentiras” resulta paradigmático de esta estrategia. El texto se estructura como inventario de las violencias simbólicas sufridas (“Soy un monstruo. Alguien que no merece amor. A quien Dios ha abandonado…”) para culminar en un gesto de autoafirmación categórica:

“10 mentiras que he recibido a lo largo de estos años y no, no soy un monstruo, soy transexual. Y ya no tengo miedo.” (p. 26)

La estrategia retórica es significativa: la identidad trans no se construye como esencia positiva sino como rechazo de las categorías patologizantes impuestas desde el exterior. El “no soy un monstruo” precede al “soy transexual”, estableciendo la identidad trans como residuo de las exclusiones normativas más que como plenitud ontológica.

Esta construcción identitaria dialéctica se despliega a lo largo de todo el poemario. En “Letras sangrientas”, la voz poética articula la experiencia de exclusión de los códigos normativos de la masculinidad:

“Tenía que saber de qué hablaban esos chicos con los que nunca encajaría. Con cada párrafo, mi mundo se destruía, como si las letras me alejasen cada vez más de ellos” (p. 39)

La metáfora del “cuento que nunca estaría escrito para mí” condensa la experiencia de estar fuera de las narrativas hegemónicas de género, pero simultáneamente afirma la posibilidad de escribir narrativas alternativas. La escritura poética emerge así como práctica de autoreparación identitaria.

4.2. El cuerpo como territorio de disputa

El cuerpo en Ver es para ciegos no aparece como dato natural sino como construcción discursiva atravesada por relaciones de poder. Esta perspectiva se hace especialmente evidente en poemas como “¿Y si se me rompen los muelles?”, donde el cuerpo se experimenta como extrañamiento y rechazo:

“Odio el ruido que suena cuando me tumbo en la cama, el ruido de una masa inmunda que aplasta los muelles y las sábanas” (p. 52)

La descripción del propio cuerpo como “torpe y sudoroso montón de carne” que “encarcela cada noche” articula una experiencia de disforia que trasciende lo meramente individual para conectar con las formas sociales de vigilancia y control de los cuerpos no normativos.

Esta experiencia de extrañamiento corporal se complementa con la representación del cuerpo como superficie de inscripción de violencias. En “Nada de esto cicatrizó”, el cuerpo se configura como archivo del trauma:

“Me tatuaste en las costillas tu nombre con un cuchillo. El arma temblaba entre tus dedos, pero la herida era firme, definitiva, profunda” (p. 68)

La metáfora del tatuaje involuntario condensa la forma en que la violencia se inscribe corporalmente, pero también sugiere la posibilidad de resignificar esas marcas a través de la escritura poética.

4.3. Espacialidad y territorialización

La construcción poética del espacio en Ver es para ciegos revela una geografía de la supervivencia marcada por la precariedad y el peligro constante. El espacio doméstico, tradicionalmente asociado con la protección y el refugio, aparece como lugar de amenaza e inseguridad.

En “La soledad a través de la mirilla”, el hogar se configura como espacio de vigilancia y encierro:

“Ahí está la soledad, arrastrando nuestros recuerdos como si fuesen suyos… Le dejo pasar y se sienta en mi sofá, con todas las confianzas y sin ningún tipo de pudor, porque ya nos conocemos” (p. 18)

La personificación de la soledad como visitante no deseada que se instala familiarmente sugiere la imposibilidad de establecer límites seguros entre interior y exterior, entre lo íntimo y lo amenazante.

Esta configuración espacial se radicaliza en “El fantasma que me habita”, donde la casa se convierte en espacio persecutorio:

“A veces me pregunto si no vive conmigo. Si no se me cuela entre las macetas y se planta en la tierra. Si no rompe los cristales de mi ventana y se cuela de noche en mi habitación” (p. 72)

La casa, que debería proteger de las amenazas exteriores, se revela como espacio de prolongación del trauma. Esta configuración espacial puede leerse como metáfora de la experiencia trans en contextos familiares y sociales hostiles, donde la intimidad misma se convierte en territorio de disputa.

4.4. Temporalidad traumática y repetición

La temporalidad en Ver es para ciegos se estructura desde la lógica del trauma, caracterizada por la repetición, la dislocación cronológica y la persistencia del pasado en el presente. Esta temporalidad específica se hace evidente desde el título del poemario, que sugiere una visión retrospectiva sobre aquello que no se pudo ver en su momento.

El poema “Semanas sin días” articula paradigmáticamente esta temporalidad dislocada:

“Viví dos años sin calendario, estando estancado en semanas que no tenían días” (p. 70)

La suspensión del tiempo cronológico sugiere una temporalidad alternativa marcada por la supervivencia y la resistencia más que por la progresión lineal. Esta temporalidad se opone a las narrativas normativas de desarrollo y crecimiento, configurando lo que Halberstam denomina “tiempo queer”.

La repetición, mecanismo central de la elaboración traumática, estructura múltiples poemas. En “Porque el miedo no duerme”, la anáfora “Dormí con los zapatos puestos” condensa la preparación constante para la huida:

“Dormí con los zapatos puestos por si tenía que huir… Dormí con los zapatos puestos porque hasta en sueños eras capaz de encontrarme. Dormí con los zapatos puestos y aun así no pude escapar” (p. 49)

La repetición opera aquí tanto como representación de la compulsión traumática como estrategia de elaboración poética que transforma la repetición patológica en recurso estético.

4.5. Violencia y testimonio

La representación de la violencia en Ver es para ciegos abarca múltiples niveles: violencia física, violencia simbólica, violencia estructural e institucional. Esta multiplicidad se articula mediante una escritura testimonial que busca hacer visible lo invisibilizado y dar voz a lo silenciado.

El poema “NO” constituye uno de los textos más explícitos en la denuncia de la violencia sexual infantil:

“Tenía muñecas, no deseos. Tenía miedos, no secretos. Y tú, con manos grandes y promesas sucias, convertiste mi infancia en un infierno” (p. 44)

La contraposición entre “muñecas/deseos” y “miedos/secretos” articula la especificidad de la violencia contra la infancia, donde se impone una sexualización prematura que destruye el espacio de la inocencia. El poema se estructura como acto de habla performativo que transforma la víctima en testigo y acusador.

La violencia institucional aparece tematizada en “Semanas sin días”, donde se narra la experiencia de acoso escolar tras la revelación de la identidad trans:

“¡Hay una niña en el baño!” Gritó alguien. Veía a todos los niños que cabían en un espacio tan pequeño, todos amontonados para ver el monstruo que se encontraba en el cubículo” (p. 69)

La escena del baño escolar condensa múltiples formas de violencia: la violación de la intimidad, la exposición forzada, la reducción a espectáculo. La escritura testimonial opera aquí como forma de reparación simbólica que restituye la dignidad de la experiencia.

4.6. Resistencia y agencia

Frente a las múltiples formas de violencia representadas, Ver es para ciegos articula diversas modalidades de resistencia que trascienden la mera denuncia para configurar formas alternativas de agencia y subjetivación.

La escritura misma constituye la forma primordial de resistencia. En “¡Que no llames, joder!”, la voz poética se dirige directamente al cuaderno:

“Se lo digo a la libreta porque es la única que no me lleva la contraria… Que no llames a Jaime, que no va a venir… Así que mejor no llames a nadie. Escribe. Sigue escribiendo” (p. 57)

La escritura emerge como alternativa a las formas fallidas de comunicación social, configurándose como espacio de elaboración autónoma de la experiencia. El imperativo final —”Escribe. Sigue escribiendo”— puede leerse como ars poetica que hace de la escritura una forma de supervivencia.

La resistencia adopta también modalidades de autoafirmación explícita, como en “No nací para cargar esto”:

“Yo no quiero acostumbrarme. Yo quiero sanar, y amar, y amarme. Yo quiero vivir sin miedo. Yo quiero volver a ser sin que me duela el cuerpo” (p. 77)

La repetición del “Yo quiero” configura una enunciación del deseo que se opone a las formas de resignación impuestas. El deseo aparece como fuerza política que rechaza la normalización del trauma y reivindica formas de existencia no precarizadas.

4.7. Polifonía y voces

Ver es para ciegos se construye mediante una compleja polifonía que incluye múltiples registros discursivos: testimonial, confesional, interpelativo, crítico. Esta diversidad de voces permite la articulación de una experiencia compleja que excede los límites de cualquier género discursivo individual.

La interpelación directa al lector aparece especialmente en la “Nota del autor”:

“Este libro no pretende abrirte los ojos: pretende que, si los tienes abiertos, no los cierres” (p. inicial)

Esta interpelación establece un pacto de lectura específico que sitúa al lector como testigo y cómplice de la revelación testimonial. La negación —”no pretende abrirte los ojos”— resulta estratégica: no se trata de iluminar sino de impedir la ceguera voluntaria ante la violencia.

La polifonía incluye también la incorporación de voces ajenas, como en “Un niño hecho silencio”, donde se reproduce el discurso de culpabilización de la víctima:

“Y con tus mismísimos eres capaz de preguntar: —¿Y no hiciste nada para impedirlo? Se lo preguntas a un corazoncito de 5 años. Sin inmutarte” (p. 55)

La reproducción de estas voces opera como estrategia de desenmascaramiento que expone la violencia implícita en los discursos aparentemente neutrales.

- DISCUSIÓN

5.1. Innovación genérica y tradición testimonial

Ver es para ciegos representa una innovación significativa dentro de la tradición testimonial, adaptando sus estrategias discursivas a las coordenadas específicas de la experiencia trans juvenil en la España contemporánea. Frente al testimonio clásico, centrado en la denuncia de violencias políticas explícitas, la obra de Romero articula formas de violencia más difusas pero no menos sistemáticas: la patologización, la exclusión social, la violencia de género.

Esta adaptación del género testimonial resulta especialmente significativa si se considera que la tradición testimonial hispanoamericana se desarrolló fundamentalmente en contextos de represión política explícita, mientras que la obra de Romero emerge en un contexto democrático formalmente inclusivo. Esta aparente contradicción obliga a repensar las formas de violencia estructural que persisten en sociedades formalmente igualitarias.

La obra de Romero comparte con el testimonio clásico la función de “dar voz a los sin voz”, pero desplaza esta función hacia la visibilización de formas de violencia anteriormente no reconocidas como tales. En este sentido, la obra participa en la ampliación del concepto de violencia política para incluir formas de violencia aparentemente “privadas” o “domésticas”.

5.2. Contexto literario español

En el contexto de la poesía española contemporánea, Ver es para ciegos se sitúa en diálogo con la tradición de poesía social renovada que emerge a partir de los años ochenta, pero introduce elementos específicos derivados de su posicionamiento queer y trans.

La obra comparte con poetas como Luna Miguel o Elvira Sastre la centralidad de la experiencia personal como material poético y la atención a formas de violencia de género, pero se diferencia por su explícita politización de la experiencia trans y su articulación testimonial. Mientras Miguel o Sastre tienden hacia una poética de la intimidad, Romero articula una poética explícitamente política que busca la transformación social más que la exploración subjetiva.

Esta diferencia resulta significativa para comprender la especificidad de la literatura trans frente a la literatura LGTBI+ más amplia. Mientras que la literatura gay y lésbica ha tendido hacia la normalización e integración social, la literatura trans mantiene un carácter más explícitamente contestatario debido a la persistencia de formas específicas de exclusión y violencia.

5.3. Dimensión generacional

La extrema juventud de Romero —15 años al momento de publicación— introduce una dimensión generacional específica que diferencia su obra de la producción trans anterior. Frente a las narrativas trans clásicas, centradas en procesos de transición en la edad adulta, la obra de Romero articula una experiencia trans desde la adolescencia que no busca la legitimación a través de narrativas médicas o psicológicas.

Esta perspectiva generacional se relaciona con transformaciones más amplias en las formas de experimentar y narrar la identidad de género en las generaciones más jóvenes, menos condicionadas por los marcos psicopatológicos tradicionales. La obra de Romero puede leerse como síntoma de estas transformaciones generacionales en curso.

5.4. Recepción y impacto

La publicación de Ver es para ciegos coincide con un momento de particular visibilidad de las cuestiones trans en España, marcado por la aprobación de la Ley 4/2023 y el incremento del debate público sobre estas cuestiones. En este contexto, la obra de Romero adquiere una relevancia que trasciende lo estrictamente literario para situarse como intervención en el debate social y político.

Esta dimensión política de la obra plantea cuestiones relevantes sobre la función social de la literatura y su capacidad de intervención en los debates públicos contemporáneos. La obra de Romero demuestra la persistencia de la función crítica de la literatura en contextos aparentemente despolitizados.

- CONCLUSIONES

6.1. Síntesis de resultados

El análisis de Ver es para ciegos ha permitido identificar los mecanismos específicos mediante los cuales la escritura poética articula la experiencia trans como proceso de subjetivación que transforma la vulnerabilidad en agencia narrativa y resistencia política.

La obra configura una poética testimonial innovadora que adapta las estrategias del testimonio clásico a las coordenadas específicas de la experiencia trans juvenil, articulando una escritura del límite donde el trauma individual se politiza mediante estrategias discursivas que transforman la vulnerabilidad en forma de resistencia.

Las estrategias formales identificadas —repetición, interpelación directa, polifonía, temporalidad dislocada— operan como mecanismos de elaboración simbólica del trauma que trascienden la mera catarsis individual para configurar formas de crítica social y política.

6.2. Aportaciones teóricas

La investigación aporta elementos para la comprensión de las nuevas formas de literatura testimonial en contextos democráticos, donde la violencia adopta modalidades más difusas pero no menos sistemáticas que en contextos de represión política explícita.

Asimismo, contribuye a la teorización de la literatura trans como campo específico dentro de la literatura LGTBI+, caracterizado por formas particulares de articulación entre experiencia individual y crítica política.

La obra de Romero demuestra también la capacidad de innovación de las nuevas generaciones en la reformulación de géneros literarios tradicionales, adaptándolos a experiencias contemporáneas no contempladas en sus formulaciones clásicas.

6.3. Significación histórica y cultural

Ver es para ciegos representa un testimonio excepcional de las transformaciones en curso en las formas de experimentar y narrar la identidad de género en la España contemporánea. La obra documenta tanto la persistencia de formas de violencia estructural como la emergencia de nuevas modalidades de resistencia y agencia.

En términos específicamente literarios, la obra representa una expansión significativa del canon poético español, introduciendo voces y experiencias anteriormente excluidas o marginalizadas. Esta ampliación del canon no opera simplemente por adición sino por transformación de las formas literarias existentes.

6.4. Perspectivas futuras

La publicación de Ver es para ciegos abre múltiples líneas de investigación futura. En términos literarios, será relevante analizar el desarrollo posterior de la obra de Romero y su influencia en otros autores jóvenes.

En términos más amplios, la obra plantea cuestiones sobre la función social de la literatura testimonial en contextos contemporáneos y su capacidad de intervención en debates públicos y procesos de transformación social.

Finalmente, la extrema juventud del autor plantea cuestiones éticas y estéticas sobre la representación de la experiencia traumática en la literatura juvenil y sus posibles efectos terapéuticos y políticos.

6.5. Reflexión final

Ver es para ciegos confirma la capacidad de la literatura para articular experiencias límite y transformarlas en material estético y político. La obra demuestra que la poesía mantiene su capacidad de intervención crítica en contextos contemporáneos, renovando sus estrategias formales para responder a experiencias emergentes.

La valentía y lucidez de Alex Romero de la Osa Díaz, plasmadas en esta obra excepcional, representan una contribución significativa tanto a la literatura española contemporánea como a los debates sociales sobre diversidad sexual y de género. Su voz, surgida desde la más extrema juventud y vulnerabilidad, logra transformar el dolor individual en acto colectivo de resistencia y esperanza.

En última instancia, Ver es para ciegos cumple el propósito anunciado en su título: obliga a mantener los ojos abiertos ante realidades que la sociedad prefiere ignorar, configurándose como acto ético tanto como estético que reclama justicia y reconocimiento para las vidas precarizadas por la violencia estructural.

- BIBLIOGRAFÍA

Fuente primaria

Romero de la Osa Díaz, Alex. Ver es para ciegos. Madrid: Editorial Poesía eres tú, 2025.

Teoría queer y estudios trans

Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 1990.

Butler, Judith. Bodies that Matter: On the Discursive Limits of “Sex”. New York: Routledge, 1993.

Stryker, Susan. Transgender History. Berkeley: Seal Press, 2008.

Stone, Sandy. “The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto”. Camera Obscura 5.2 (1987): 150-176.

Halberstam, Jack. In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives. New York: NYU Press, 2005.

Feinberg, Leslie. Transgender Warriors: Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman. Boston: Beacon Press, 1996.

Prosser, Jay. Second Skins: The Body Narratives of Transsexuality. New York: Columbia University Press, 1998.

Serano, Julia. Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity. Berkeley: Seal Press, 2007.

Estudios del trauma

Caruth, Cathy. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

LaCapra, Dominick. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

Hirsch, Marianne. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. New York: Columbia University Press, 2012.

Literatura testimonial

Beverley, John. Testimonio: On the Politics of Truth. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.

Sklodowska, Elzbieta. Testimonio hispanoamericano: Historia, teoría, poética. New York: Peter Lang, 1992.

Análisis del discurso y metodología

Foucault, Michel. El orden del discurso. Barcelona: Tusquets, 1999.

Fairclough, Norman. Language and Power. London: Longman, 1989.

Van Dijk, Teun A. Discourse Analysis: A Multidisciplinary Introduction. London: Sage, 1997.

Poesía española contemporánea

Cernuda, Luis. Estudios sobre poesía española contemporánea. Madrid: Guadarrama, 1957.

Bousoño, Carlos. Poesía postcontemporánea: Cuatro estudios y una introducción. Madrid: Júcar, 1984.

García de la Concha, Víctor. La poesía española de 1935 a 1975. Madrid: Cátedra, 1987.

Fuentes institucionales

Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. BOE núm. 51, de 1 de marzo de 2023.

Recursos digitales

Editorial Poesía eres tú. https://poesiaerestu.com