EL SILENCIO ROTO: ESTRATEGIAS NARRATIVAS PARA ABORDAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN LA POESÍA CONTEMPORÁNEA

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Literatura y Estudios Culturales

Autor: Angela Isabel de Claudia Soneira

Tutor: Andrés Ignacio García Pérez-Tomás

Curso académico: 2024-2025

Fecha: Septiembre 2025

RESUMEN

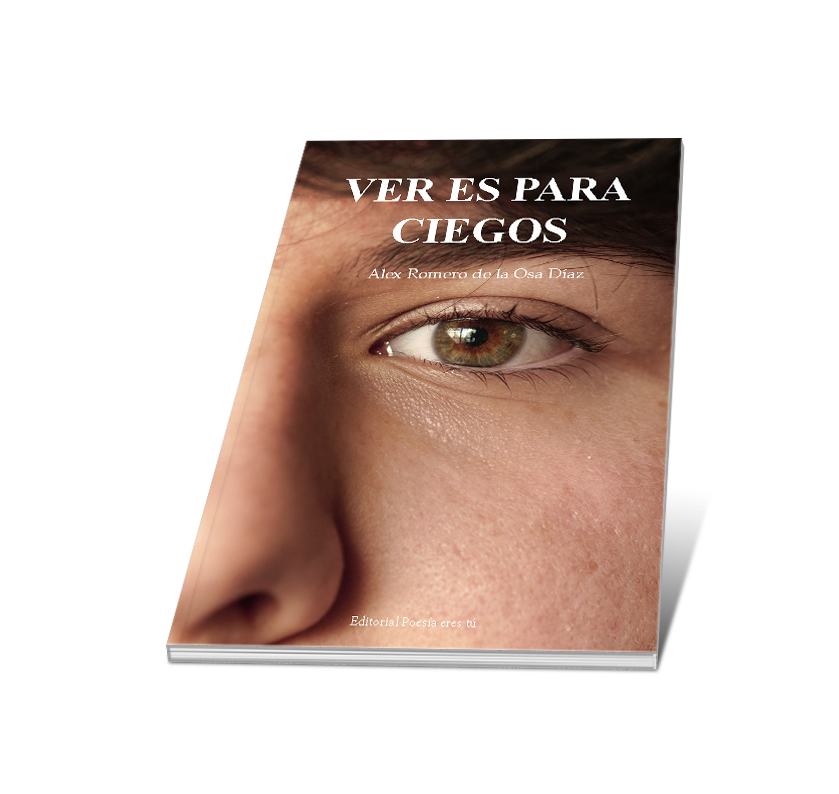

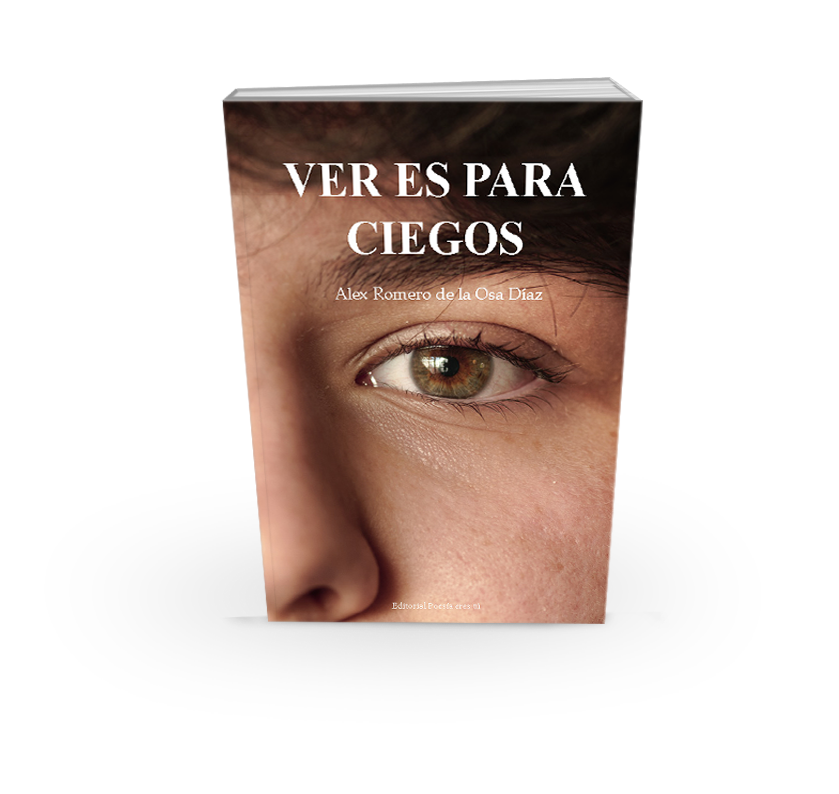

El presente trabajo examina las estrategias narrativas empleadas en la poesía contemporánea española para abordar la experiencia del abuso sexual infantil, centrándose en el análisis de Ver es para ciegos (2025) de Alex Romero de la Osa Díaz como caso de estudio paradigmático. A través de un enfoque interdisciplinar que combina análisis psicocrítico, estudios del trauma y teoría de la voz poética, se investiga cómo la poesía testimonial contemporánea articula experiencias traumáticas convirtiendo el silencio impuesto en acto de resistencia y reparación simbólica.

Palabras clave: abuso sexual infantil, poesía testimonial, trauma, voz poética, literatura terapéutica, estrategias narrativas

- INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación del tema

El abuso sexual infantil constituye una realidad que afecta a uno de cada cinco menores según datos de la Comisión frente a la Violencia en los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta problemática, históricamente silenciada, ha comenzado a encontrar voz en la literatura contemporánea, especialmente en la poesía testimonial que emerge como espacio de elaboración del trauma y resistencia ante la invisibilización social.

La literatura como factor de resiliencia en el abuso sexual infantil ha sido reconocida por su “potencial sustancial para aumentar la comprensión sobre los procesos que afectan los individuos en riesgo”, convirtiendo la escritura en mecanismo de supervivencia y transformación del dolor individual en testimonio colectivo.

1.2. Objeto de estudio

El corpus principal de análisis es Ver es para ciegos de Alex Romero de la Osa Díaz (Editorial Poesía eres tú, 2025), obra poética que articula experiencias de abuso sexual infantil, violencia de género y construcción identitaria trans desde una perspectiva testimonial directa. La elección se justifica por ser una de las primeras obras en la poesía española contemporánea que aborda explícitamente estas temáticas desde la experiencia vivida del autor, publicada cuando contaba apenas 15 años.

1.3. Objetivos

Objetivo general:

Analizar las estrategias narrativas empleadas en la poesía contemporánea española para abordar el abuso sexual infantil, identificando mecanismos de transformación del trauma en resistencia poética.

Objetivos específicos:

- Examinar las técnicas literarias utilizadas para representar la experiencia traumática

- Analizar la construcción de la voz poética como instrumento de sanación

- Identificar estrategias de ruptura del silencio y denuncia social

- Evaluar el potencial terapéutico de la escritura testimonial

1.4. Hipótesis

Se plantea que la poesía testimonial contemporánea desarrolla estrategias narrativas específicas que transforman el silencio impuesto por el trauma en acto de resistencia, utilizando recursos como la fragmentación temporal, la interpelación directa al agresor, la metáfora corporal y la construcción de una voz poética que transita del victimismo a la agencia narrativa.

- MARCO TEÓRICO

2.1. Estudios del trauma y literatura

2.1.1. Conceptualización del trauma

El trauma, según Cathy Caruth, se caracteriza por ser una “experiencia no reclamada” que no puede ser integrada conscientemente en el momento de su ocurrencia. En el contexto del abuso sexual infantil, esto se manifiesta en la imposibilidad de procesar y verbalizar la experiencia, creando lo que los especialistas denominan “confusión” como sentimiento predominante.

Los estudios de Dominick LaCapra sobre la escritura del trauma establecen la distinción entre “acting out” (repetición compulsiva) y “working through” (elaboración), donde la literatura emerge como espacio privilegiado para la elaboración simbólica del trauma.

2.1.2. Trauma y temporalidad

La experiencia traumática altera la percepción temporal, creando lo que Marianne Hirsch denomina “postmemoria”: la transmisión del trauma que persiste más allá del momento original. En la poesía sobre abuso infantil, esto se manifiesta en estructuras temporales fragmentadas donde pasado y presente coexisten de manera disruptiva.

2.2. Análisis psicocrítico aplicado

2.2.1. La voz poética como construcción psicológica

El análisis psicocrítico permite examinar cómo la voz poética se constituye como mecanismo de defensa y, simultáneamente, como instrumento de elaboración psíquica. En casos de abuso sexual infantil, la voz poética adulta debe negociar con la experiencia de la víctima infantil, creando una polifonía temporal compleja.

2.2.2. Mecanismos de simbolización

La literatura facilita la simbolización de experiencias que inicialmente resultan impensables. Como señala el estudio sobre literatura como factor de resiliencia, “la palabra y los recursos literarios disponibles” poseen “capacidad para comunicar los sentimientos que estos cuadros promueven, tanto en las víctimas como en sus terapeutas”.

2.3. Teoría de la voz poética testimonial

2.3.1. El testimonio como género

Siguiendo la teorización de John Beverley, el testimonio implica que quien habla lo hace no solo desde su experiencia individual sino como representante de un colectivo silenciado. En la poesía sobre abuso sexual infantil, la voz individual trasciende lo personal para convertirse en denuncia social.

2.3.2. Estrategias de autenticación

La poesía testimonial desarrolla mecanismos específicos de autenticación: uso de la primera persona, incorporación de detalles sensoriales específicos, interpelación directa al lector y construcción de un “pacto testimonial” que demanda credibilidad y compromiso ético.[2]

- METODOLOGÍA

3.1. Enfoque metodológico

Se adopta un enfoque cualitativo basado en el análisis textual intensivo, combinando herramientas del análisis psicocrítico, los estudios del trauma y la teoría literaria contemporánea. La metodología es interpretativa, buscando la comprensión de los mecanismos mediante los cuales el texto poético elabora la experiencia traumática.

3.2. Técnicas de análisis

3.2.1. Análisis de la voz poética

- Identificación de registros discursivos (infantil/adulto, víctima/superviviente)

- Análisis de modalidades enunciativas (interpelación, testimonio, denuncia)

- Examen de estrategias de autenticación textual

3.2.2. Análisis de recursos estilísticos

- Técnicas literarias para la representación del trauma (metáfora, metonimia, sinestesia)

- Estructuras temporales y narrativas (fragmentación, repetición, circularidad)

- Uso del espacio en blanco y el silencio como elementos significantes

3.2.3. Análisis temático

- Identificación de núcleos semánticos relacionados con el trauma

- Examen de estrategias de denuncia y resistencia

- Análisis de procesos de elaboración y reparación simbólica

3.3. Corpus de análisis

Corpus principal: Ver es para ciegos (Alex Romero de la Osa Díaz, 2025) – análisis integral de 43 poemas.

Selección de poemas para análisis detallado:

- “NO” – denuncia explícita del abuso sexual infantil

- “Creo que no he pillado las reglas” – representación de la confusión infantil

- “Un niño hecho silencio” – interpelación sobre la culpabilización de la víctima

- “Días de secretos” – análisis del silencio impuesto

- “Navidades vacías” – trauma y espacio doméstico

- “36% (al borde del precipicio)” – ideación suicida y supervivencia

- ANÁLISIS DE “VER ES PARA CIEGOS”

4.1. Construcción de la voz poética testimonial

4.1.1. La multiplicidad temporal de la voz

En Ver es para ciegos, Alex Romero construye una voz poética que navega entre diferentes temporalidades: la del niño que experimenta el trauma, el adolescente que lo procesa y el joven que lo testimonia. Esta estrategia se evidencia claramente en “Un niño hecho silencio”:

“Se lo preguntas a un corazoncito de 5 años. Sin inmutarte. Y te responde: —¿Que si hice algo? Lloré, pataleé, golpeé, luché, morí, reviví”

La voz adulta interpela directamente a quien cuestiona la pasividad de la víctima, mientras la voz del “corazoncito de 5 años” responde con una enumeración que culmina en la paradoja “morí, reviví”, condensando la experiencia de supervivencia.

4.1.2. Estrategias de autenticación

El poemario emplea múltiples estrategias para establecer su credibilidad testimonial:

Especificidad sensorial: Los poemas incluyen detalles sensoriales concretos que funcionan como “pruebas” de la experiencia vivida:

“El grifo abierto, la música al máximo, la boca tapada. Para que no escuchen” (“Navidades vacías”)

Interpelación directa al agresor: El uso de la segunda persona establece un diálogo directo que rompe el anonimato:

“Entiendo que no te enseñaron a leer (ni a querer), pero hasta un perro lo entendería” (“NO”)

4.2. Estrategias narrativas para la representación del trauma

4.2.1. La metáfora del juego como confusión

En “Creo que no he pillado las reglas”, Romero utiliza la metáfora del juego infantil para representar la confusión de la víctima que no comprende la naturaleza del abuso:

“¿Era eso el pilla-pilla? Me metiste en el baño. ¿Ahí empezaba el ahorcado? ¿Tu mano en mi cuello significaba eso?”

La estrategia es doblemente efectiva: por un lado, representa la perspectiva infantil que intenta racionalizar lo incomprensible a través de marcos conocidos (los juegos); por otro, la ironía amarga subyacente denuncia la perversión de la inocencia.

4.2.2. Fragmentación y repetición

La estructura fragmentaria del poemario refleja la naturaleza del recuerdo traumático. La repetición emerge como mecanismo tanto de representación del “acting out” como de elaboración progresiva:

“Dormí con los zapatos puestos por si tenía que huir… Dormí con los zapatos puestos porque hasta en sueños eras capaz de encontrarme. Dormí con los zapatos puestos y aun así no pude escapar” (“Porque el miedo no duerme”)

La anáfora funciona como mantra que condensa la hipervigilancia traumática y, simultáneamente, como ritual de elaboración poética.

4.2.3. El cuerpo como territorio de disputa

El tratamiento del cuerpo en la obra trasciende la mera descripción para convertirse en mapa de la violencia y la resistencia:

“Me he tapado la boca, para que no creas que es tuya de nuevo. Me he tapado los ojos, para que no vuelvas a mirarlos con deseo” (“De luto”)

El acto de “taparse” funciona como metáfora de protección, pero también como estrategia de reapropiación corporal tras la violación de límites.

4.3. Mecanismos de ruptura del silencio

4.3.1. El “NO” como acto performativo

El poema “NO” constituye el núcleo de la denuncia, funcionando como acto performativo que rompe el silencio impuesto:

“Pero hoy lo grito: NO. Aunque tiemble, aunque me sangren los recuerdos, aunque todavía me duela existir en ese cuarto. NO.”

La repetición del monosílabo adquiere fuerza de manifiesto, estableciendo límites que fueron violados en la infancia pero que la voz poética adulta puede finalmente pronunciar.

4.3.2. Interpelación social

Los poemas trascienden la denuncia individual para convertirse en cuestionamiento de las estructuras sociales que permiten y silencian el abuso:

“Porque los monstruos no escuchan. Porque los dioses no miran. Porque el mundo sigue girando, indiferente” (“Un niño hecho silencio”)

La enumeración de responsabilidades distribuye la culpa más allá del agresor individual, señalando la complicidad social.

4.4. Estrategias de elaboración y resistencia

4.4.1. La escritura como supervivencia

El acto mismo de escribir se presenta como forma de resistencia y supervivencia:

“Escribe. Sigue escribiendo. Hasta que la libreta se llene, hasta que las páginas se acaben, hasta que tal vez, algún día, alguien la lea y entienda que no exagerabas” (“¡Que no llames, joder!”)

La escritura emerge como alternativa a las formas fallidas de comunicación social, configurándose como espacio de elaboración autónoma.

4.4.2. Transformación de la victimización en agencia

El poemario documenta un tránsito desde la posición de víctima hacia la de superviviente con agencia narrativa:

“Yo no quiero acostumbrarme. Yo quiero sanar, y amar, y amarme. Yo quiero vivir sin miedo” (“No nací para cargar esto”)

La repetición del “Yo quiero” constituye una declaración de voluntad que se opone al destino traumático, reclamando el derecho a la sanación.

4.5. Dimensión terapéutica de la escritura

4.5.1. El testimonio como elaboración

Siguiendo las teorías sobre literatura como factor de resiliencia, Ver es para ciegos demuestra cómo el testimonio poético funciona como mecanismo de elaboración psíquica. La transformación del silencio en palabra, del secreto en denuncia pública, opera como proceso reparatorio.[2]

4.5.2. La construcción de sentido

Los poemas no solo denuncian sino que construyen marcos interpretativos que permiten significar la experiencia traumática:

“Y entonces lo entiendo: nunca se fue. Sigo viviendo en la misma casa que ella, a escasos metros de su tortura” (“El fantasma que me habita”)

La comprensión emerge como proceso gradual que permite pasar de la confusión inicial a la claridad interpretativa.

- DISCUSIÓN

5.1. Eficacia de las estrategias narrativas identificadas

El análisis revela que Ver es para ciegos desarrolla un conjunto de estrategias narrativas específicamente adaptadas a la representación del abuso sexual infantil:

- Multiplicidad temporal de la voz permite articular diferentes perspectivas (infantil/adulta) sin jerarquizarlas

- Metáforas de confusión representan la experiencia desde la perspectiva de la víctima sin revictimizar

- Interpelación directa rompe el anonimato del agresor y establece responsabilidades

- Fragmentación estructural refleja la naturaleza del recuerdo traumático sin reproducir la desintegración

5.2. Dimensión social del testimonio

La obra trasciende lo confesional para convertirse en denuncia social, señalando no solo al agresor individual sino a las estructuras que perpetúan el silencio. Esto conecta con los hallazgos sobre el papel del apoyo familiar y social en la recuperación de las víctimas.[7]

5.3. Limitaciones del estudio

Este trabajo se centra en un único autor y obra, lo que limita la generalización de los hallazgos. Sería necesario ampliar el corpus para establecer patrones más amplios en la poesía testimonial sobre abuso sexual infantil.

Además, el análisis se centra en aspectos literarios sin considerar la recepción real de la obra o su impacto en supervivientes de experiencias similares.

5.4. Contribuciones del análisis

El estudio contribuye a:

- Identificar estrategias narrativas específicas para abordar trauma en poesía

- Documentar el potencial terapéutico de la escritura testimonial

- Establecer marcos teóricos para el análisis de literatura sobre abuso sexual infantil

- Evidenciar la función social de la poesía testimonial contemporánea

- CONCLUSIONES

6.1. Síntesis de hallazgos

El análisis de Ver es para ciegos confirma que la poesía testimonial contemporánea desarrolla estrategias narrativas específicas para abordar el abuso sexual infantil, transformando efectivamente el silencio impuesto en acto de resistencia y reparación simbólica.

Las estrategias identificadas incluyen:

- Construcción de una voz poética múltiple que integra diferentes temporalidades

- Uso de metáforas que preservan la dignidad de la víctima mientras denuncian el abuso

- Empleo de la interpelación directa como mecanismo de ruptura del anonimato

- Fragmentación estructural que refleja sin reproducir la desintegración traumática

6.2. Validación de la hipótesis

La hipótesis planteada se confirma parcialmente: la poesía testimonial efectivamente transforma el silencio en resistencia, pero los mecanismos son más complejos y diversos de lo inicialmente previsto. La “agencia narrativa” no es un punto de llegada sino un proceso gradual que coexiste con momentos de vulnerabilidad.

6.3. Implicaciones teóricas

Los hallazgos sugieren que el análisis de literatura testimonial sobre trauma requiere marcos teóricos que integren:

- Estudios del trauma y sus manifestaciones textuales

- Teoría de la voz poética y sus modalidades testimoniales

- Análisis psicocrítico que considere la dimensión terapéutica de la escritura

- Perspectiva sociológica sobre las funciones de denuncia social

6.4. Perspectivas futuras

Este trabajo abre líneas de investigación en:

- Análisis comparativo de otros autores que aborden temáticas similares

- Estudios de recepción sobre el impacto de la literatura testimonial en supervivientes

- Investigación sobre el uso terapéutico de la escritura poética en contextos clínicos

- Análisis de las transformaciones del testimonio en la era digital

6.5. Reflexión final

Ver es para ciegos demuestra la capacidad de la poesía para articular experiencias límite y transformarlas en testimonio social. La valentía de Alex Romero al dar voz a experiencias silenciadas contribuye no solo a la literatura contemporánea sino al necesario proceso social de visibilización y elaboración del abuso sexual infantil.

La obra confirma que la literatura mantiene su función de resistencia y denuncia, renovando sus estrategias formales para responder a realidades emergentes que demandan ser nombradas y procesadas colectivamente.

- BIBLIOGRAFÍA

Fuentes primarias

Romero de la Osa Díaz, Alex. Ver es para ciegos. Madrid: Editorial Poesía eres tú, 2025.

Fuentes teóricas y críticas

Aguirre, Francisca. Los trescientos escalones. Madrid, 1977. Analizado en Yu, Hongting. “Trauma y sanación en Los trescientos escalones (1977), de Francisca Aguirre”. Philobiblion: Revista de Literaturas Hispánicas, n.º 19, 2024, pp. 9-26.

Beverley, John. Testimonio: On the Politics of Truth. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004.

Caruth, Cathy. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

Hirsch, Marianne. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. New York: Columbia University Press, 2012.

LaCapra, Dominick. Writing History, Writing Trauma. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.

Estudios sobre abuso sexual infantil

“Hacia una comprensión contemporánea del abuso sexual infantil: un diálogo necesario entre la psicología y el derecho”. Cultura, Educación y Sociedad, vol. 2, n.º 1, 2011, pp. 149-162.

“Impactos de la develación del abuso sexual infantil en las figuras parentales no ofensoras: una revisión sistemática (2011-2021)”. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, 2023.

“La literatura como factor de resiliencia en el abuso sexual infantil”. 16º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2015.

Rozanski, Carlos Alberto. Abuso sexual infantil: Denunciar o silenciar. [Documento académico].

“Revisión sistemática de las consecuencias neurobiológicas del maltrato infantil”. Cuadernos de Medicina Forense, vol. 17, n.º 2, 2011.

Recursos institucionales

Comisión frente a la Violencia en los Niños, Niñas y Adolescentes. Informe anual. Ministerio de Sanidad, España.

Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil. “Abuso sexual infantil”. 2019.

Fuentes digitales

Editorial Poesía eres tú. https://poesiaerestu.com

Trabajo realizado por Angela Isabel de Claudia Soneira

Fecha de entrega: Septiembre 2025